五衰のモデルとドスくん劇場<其の弐>

※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。

※「五衰のモデルとドスくん劇場<其の壱>」の続きです。

前回の記事:

■ゴーゴリのモデル:『悪霊』キリーロフ

ゴーゴリと『悪霊』のキリーロフは二人とも「神を殺し、自由を表明するために自殺した男」です。

『悪霊』という小説がどんな話かを一言で説明するのはすごく難しいのですが、簡単に言えばロシアに革命を起こそうとしている「五人組」という革命結社の構成員が、裏ボスのスタヴローギンという悪魔のような男にそそのかされて破滅に追い込まれていく、そういうお話です。

その革命結社の構成員のひとりが、キリーロフという男でした。

共通点①:自由を表明するために自殺する

キリーロフは構成員のための居所を提供する喫茶店のような人で、いつもみんなに紅茶をふるまってあげるような温かく素朴で優しい人なのですが、ある思想に憑りつかれていました。

それが「恐怖を克服するためだけに自殺することができたら、人間は神になれる」という思想です。

どんな自由も、生きていようが生きていまいがどうでもよくなったときに、はじめて得られるもんなんです。これこそが、すべての目的ですよ。(略)痛みと恐怖に打ち克つことのできる人間が、みずから神になる。

なぜキリーロフは神になろうとするのかというと、キリーロフにはあらゆることは素晴らしいことだ、という考えがあったからでした。

赤ん坊の頭を叩き割るのも素晴らしい、叩き割らないのも素晴らしい、何をしようと人は素晴らしいのだと。生死を超越してこの世界にあるすべてを受容し祝福したときにはじめて、人間は神から自由になれる。

死への恐怖や罰や苦しみは、神という存在が生み出すものであり、真の自由を手に入れるためには神の掟を超越しなければならない。

そのためにも死への恐怖を克服することだけを目的にして、自殺しなければならない。そう考えていました。

神が存在するなら、すべての意志は神のものだ、神の意志からぼくは出られない。存在しなければ、すべての意志はぼくのもの、ってことになる、ぼくは我意を宣言する義務がある。

キリーロフのこういった考えは、ゴーゴリの自由を求めようとする意志に非常に似ていると思います。

殺人による罪悪感を克服するのも、自由のために自殺するのも、感情という洗脳から逃れるのも、神に抗うためでした。

神の掟を超越すればあらゆる苦しみから解放される、そうすれば人は真の自由を手に入れられる、鳥籠の外へと飛翔していける、そうゴーゴリも考えていたはずです。

共通点②:犠牲を肩代わりする

探偵社の有罪性を証明するために自らの命を不楽本座で捨てるのがゴーゴリの当初の予定でした。

チェーンソーで斬られる被害者の役割を肩代わりすることで、自らの命を絶つことと組織の利益のふたつを一挙両得するような計画だったといえます。

キリーロフも「五人組」という革命結社の罪を代わりに被って自殺しました。

己の思想を実現するための自殺という側面と、組織のための犠牲という側面の二つの役割が同時に重ね合わせられている点も、この二人の共通点です。

共通点③:狂気的な最期

自由意志を表明するための自殺は狂気的なものとなる、それが実感させられるのがふたりの最期の姿です。

キリーロフはピストルで自らの頭を撃ちましたが、なにも穏やかな気持ちでそれを成し遂げたわけではありません。挙動不審な行動を重ねた後に「いまだ!いまだ!いまだー!!」と叫びながら引き金を引きました。ひどい断絶魔ともいえるような最期です。

不楽本座で斬られそうになったゴーゴリの叫びも同じように狂気的でした。

「嫌だ死にたくない!」この一言が、ふたりの本音なのではないかと思わずにはいられません。だからこそ克服する価値があったのでしょう。

ところで、史実のゴーゴリの最期がどれほど狂気的だったかは皆さまご存知でしょうか。

私は未だに史実のゴーゴリを超える狂気的な死を見聞きしたことがありません。ということで、せっかくなので少し紹介させてもらいます。

ゴーゴリの作品は風刺的であり、「見える笑いを通して見えざる涙をそそぐ」と評されています。ゴーゴリの風刺の裏には現実の醜悪さに対する深い悲しみがありました。

ゴーゴリは当時ロシアが抱えていた醜悪なものをあぶり出してそれらを風刺を通じて摘発するような作品を書いていましたが、一方で自分の書いた小説を嫌悪し、罪悪感におびえていたといいます。

作家として魂を悪魔に売りわたしたという罪悪感から、神秘的な天罰の思想にとりつかれて、不安と煩悶に耐えられなくなっていました。

エルサレムへ巡礼の旅に出かけて、一夜をキリストの墓のもとで泣き明かしたこともあったそうです。

ゴーゴリの執筆の目的は、読者を神の世界に導くことでしたが、彼のペンがふれるものはいっさいが邪悪ないまわしい悪魔的なものになってしまう。

読者を神の世界に導けるような「理想的な人間」を描き出せるようになるためには、まずは己自身が自己陶冶に努めなければならない。

そのためにひたすら神に祈り、特異なほどに宗教心を高めていきました。

最終的にゴーゴリは、とある狂信的な神父にすがるようになったといいます。神父によってゴーゴリの恐怖心はさらに煽られ、しまいには完成しかけていた原稿までもを火の中に投げ捨ててしまいます。

狂信的な神父のもとで身を清めることを目的に修行を積んだゴーゴリの最期は、おそらくどんな文豪の辿った末路よりもおぞましい。

断食のためにその身体は骨と皮一枚になり、治療と称して熱湯と冷水を交互にかけられ、そのうえ悪しき血を瀉血するために半ダースものヒルがゴーゴリの鼻につけられていた。凄惨な死である。

狂気的な死がこれほどまでに似合う文豪は他にいないのではないでしょうか。

しかしその狂気の裏側で、鋭い刃物となってゴーゴリを追い立てていたのが暴走した清らかさであったと思うと、ゴーゴリの痛ましいほどの純真さにどこか感動さえをも覚えずにはいられません。

■シグマのモデル:『賭博者』アレクセイ

人間がまたたく間に天に昇りそしてまたたく間に地に落ちる場所、それがカジノです。

『賭博者』では、金銭的なしがらみで揉めていた一族と、その一族に家庭教師として仕える主人公が、カジノで大儲けしたり大敗したりして精神的にも金銭的にも翻弄されていく様子が描かれています。

共通点①:カジノで人は幼児化する

『賭博者』で描かれるルーレット賭博のシーンは極めて心理描写が豊かでリアリティに富んでいます。

史実のドストエフスキー自身にギャンブル癖があったためだと思われますが、わが身のようにその感覚を感じ取れる、あるいは実際にギャンブルをしたことがある人ならかつて味わった感触をありありと思い出せる、そういう心理描写の圧倒的な臨場感が特徴ではないかなと思います。

『賭博者』の中で登場人物たちはカジノでの破滅を経験します。

賭博の最中にある人間は、「見境いがつかない」「盲目的」「後先考えない」存在へと否応なしに突き動かされていきます。その精神的志向は、天空カジノで無謀な戦いを繰り広げるシグマの行動原理とよく似ています。

興奮の中で判断能力を失い、自制心を失い、まるで子供のような無思慮な存在に後退していく。

カジノにはどんな大人をも幼児化させる恐ろしさがあることが描き出されています。

ほんとうに、ほんとうにぼくが、そんな情けない子どもだというのか!自分が破滅した人だということをこのぼくが理解していないとでもいうのか。

共通点②:天から地に落ちる

主人公アレクセイはマゾヒストです。

恋をしているポリーナという女性に見下されることを喜び、彼女から悪質なことを要求されれば興奮を覚えながら服従します。アレクセイの賭博は基本的にポリーナのために行われました。

しかしある時、傷心したポリーナをどうしても救わなければならない局面でアレクセイは一大覚悟でルーレット賭博に挑みました。その結果、大勝利を収めます。それがアレクセイの転機でした。

ぼくにとって大事なのは、お金ではなかった。あのとき、ぼくがひたすら願っていたのは(略)連中がぼくの噂をし、ぼくの身の上を話し、驚嘆し、ぼくを褒めたたえ、ぼくの新しい勝利の前にひざまずく、それだけだった。

ポリーナのために始めた賭博がいつの間にか、自分の虚栄心を満たすための賭博に変わり果てる。

誰かのためでも、お金のためでもなく、ただ勝利の快感を再び味わうことに依存するようになったアレクセイは、言うまでもなく、このあとすべてを失います。

お金を再び手に入れるために何度もルーレット賭博に通いながらも、破滅の一途をたどります。金銭的にも、精神的にも、何も残らないほどに。

いまのぼくはいったい何者だというのか?それこそ、zero(ゼロ)だ。明日は、何になるだろう?明日、ぼくは死者から蘇り、ふたたび生きはじめるかもしれない!自分のなかに人間をみつけだすかもしれない。その人間がまだだめにならない間に!

カジノという場所にすがり、高揚感に身を任せた結果にすべてを喪失するアレクセイの姿は、天空カジノへの執着と無謀さゆえに地上に落とされてしまったシグマの姿と重なります。

■ブラムのモデル:『白痴』ロゴージン

共通点①:女性をめぐる三角関係

『白痴』は恋愛小説です。キリストのように清らかな白痴の主人公ムイシュキンと、反キリスト的な位置づけにいるロゴージンの二人の男性が、同じ女性を取り合う三角関係を描いた作品です。(厳密にいえば三角関係どころかもっと複雑なのですが…)

三角関係を描いた恋愛小説というと、吸血種たるブラムとの関連性がほとんどないように思えますが、ブラムストーカーの原作をベースに作られた映画ドラキュラでは、ドラキュラ伯爵が400年前の妻と瓜二つの女性に恋をします。

その女性には既に婚約者がいたのですが、それでもドラキュラ伯爵は彼女を愛することをやめられずに奪い去ろうとする、そんな三角関係が描かれていますので、ドラキュラと三角関係というのはあながち無関係ではありません。

そして『白痴』においても映画ドラキュラにおいても、反キリストのような男性が、キリストのように純白な男性から女性を奪い去ることに成功するという共通点があります。ブラちゃんも、国木田さんから文ちゃんを奪ってしまいましたね。

共通点②:棺に住まう

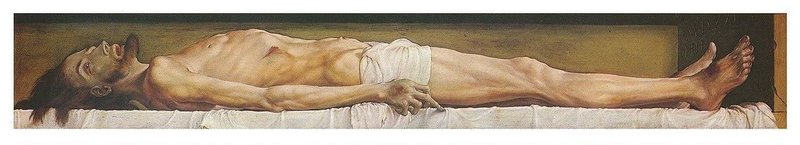

ロゴージンは反キリスト的存在ですが、彼の住む部屋にはある絵画が飾られていました。それがこの「墓の中の死せるキリスト」。

こんな絵画を部屋に飾っておく時点でおそろしいほどに気色悪いのですが、このキリストは十字架から降ろされたばかりのキリストです。

復活を約束されたような神聖な姿とは程遠く、自然の摂理に飲み込まれて逆らえずに死にゆくキリストの生々しさが描き出されています。

のちに使徒となるべき彼の弟子たちが、これと寸分ちがわない死体(キリストは必ずやこれとまさしく同じだったにちがいない)を目にしたとしたら、(略)どうしてこの受難者が甦るなどということが信じられたろうか?

この絵画が伝えるものは「復活しないキリスト」の印象であり、その印象は反キリスト的なものです。そのため、この絵画が飾られている部屋は「反キリストの棺」としての意味を持ちえるのではないでしょうか。

棺に住まう存在という点で、ブラムとロゴージンは共通しています。

共通点③:幽霊のごとく侵入する

ドストエフスキーの長編の中には必ずといっていいほど、物語の中核を成す演説があります。

『白痴』においては「イッポリートの告白」という部分がそれにあたるのですが、余命わずかなイッポリートは告白の中で、ロゴージンが幽霊となって自分の部屋を訪れたという奇妙な記憶を語ります。

深夜0時に鍵をかけているはずの部屋に突然ロゴージンが入ってきて、何も言わずにずっと嘲笑しながらこちらを見つめ、そして何も言わずに立ち去っていった、と。

ぼく自身、どんな幽霊も信じているわけではない。だが、これはロゴージンではなく幽霊にすぎないという考えが頭に浮かんでも、少しも怖気づかなかったのを覚えている。

霧のような粒子となって部屋に静かに侵入するのがドラキュラであることを考えれば、イッポリートが見た幽霊のロゴージンというのも、ドラキュラ伯爵たるブラムとの共通点になっているといえそうです。

以上、様々な共通点を見てきましたが、すこしまとめます。

ドストエフスキーの五大長編と言われているのは『カラマーゾフの兄弟』『罪と罰』『悪霊』『白痴』『未成年』です。このうち『未成年』以外の登場人物が今回モデルとして登場しました。

『賭博者』は中編小説ですが長編に劣らないほどに高い評価を得ています。

これらの各小説からひとりずつ、主人公に近い立ち位置の人物が選ばれて五衰のモデルになっていると思われます。

■共喰い・天人五衰編と共通するテーマ性

これまで登場人物の共通点を見てきましたが、そもそもの物語のテーマも実は共通しているのかもしれません。

『カラマーゾフの兄弟』は「蛇が蛇を食い殺す」という象徴的なテーマを持っていました。つまりは共喰いです。

『悪霊』は五人組という革命結社が巻き起こす破滅の物語です。つまりは天人五衰という革命結社による破滅の物語です。破滅するのは誰かといえば、革命結社の構成員です。

その破滅は、『悪霊』の中で悪霊に憑りつかれた豚に例えられています。

その辺りの山で、たくさんの豚の群れがえさをあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て、豚の中に入った。すると、豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、おぼれ死んだ。

ゴーゴリは、不楽本座で自らの思想を実現するために死ぬ予定でした。自殺という名の破滅は、そっくりそのまま『悪霊』のキリーロフの破滅と重なります。

シグマは、ドスくんから天空カジノという破滅のための舞踏会場を与えられました。カジノに破滅は付き物です。その中で踊らされた男がシグマなのでしょう。

福地は、世界平和という大義のために心身を削りとられ、大義の中で破滅していったと言っていいかもしれません。

ドスくんにそそのかされ、己の思想のために突き進んだ人間たちが、自分自身を破滅に追いやっていったのが天人五衰編だったともいえます。

共喰いも天人五衰編も作戦立案をしているはドスくんです。そしてその作戦は彼の史実の著作を模した作戦になっていると思うと「完璧と調和」というドスくんの台詞がどことなくしっくり来るように感じますね。

長々と書いてしまいましたが、少しでもドストエフスキー作品の深遠さとドスくんの底知れない邪悪さを皆様に感じ取って頂けたなら幸いです。

お付き合い頂きありがとうございました!

関連記事:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?