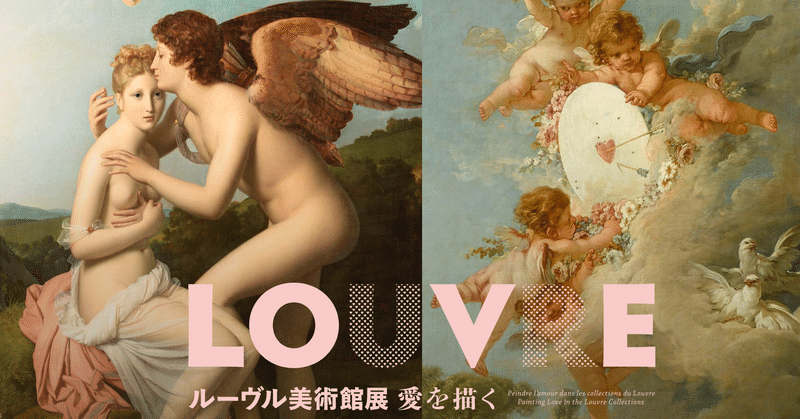

「ルーヴル美術館展 愛を描く」の感想

5月5日金曜日、14時30分の入場の回で行ってきた。

昨年に告知を見てから楽しみにしていた美術展のひとつ。

「ルーヴルには愛がある」というキャッチコピーが示すように、本美術展のテーマは「愛」。人間の根源的な感情である愛の概念が絵画芸術にどのように抽出されてきたのかを、16〜19世紀半ばの作品全73点が浮き彫りさせている。

愛情表現の様々な形が神話画、宗教画、風俗画などで描かれている。数百年も前に描かれた絵なのに欲望や憎しみも愛情表現の一つとして昔から残っていることに人間の愛の普遍性を感じるし、そこに面白さを感じることができた。

一番目の作品にして本展の根幹ともいうべき「アモルの標的」(フランソワ・ブーシュ、1758年)は、その絵の大きさと画力の強さからいきなりクライマックスとも言える。同時に、本展がアモル(キューピッド)にまつわる愛にあふれるであろうことを予感をさせる。

しかし、わたしはその分野に造詣がないため、神話画や宗教画にはあまり心が動かないらしい。そういった意味では、古代神話の愛の物語を描いた作品よりも、近現代的な現実世界の恋愛模様が描かれたオランダやフランスの作品に目が奪われた。

おもしろいと思ったのは、「部屋履き」(サミュエル・ファン・ホーホストラーデン、1655−1662年頃)。ドアノブに鍵が刺さりっぱなしの扉が開いて、箒と草履が無造作に置かれている絵である。

ひと目見て、これが情事を暗に意としているのだと気づいた。対象となるテーマそのものは描かずにメッセージが伝わってきた。赤と黒が交互にまじわる床の模様もそれとなく卑猥さに見えてくる。

もう一作品、印象に残ったのは、アモルに導かれながらあたかも愛の世界に向かっている女性の絵(画家と作品名が分からない…。)一方で、もう片方の腕を別の女性に捕まれ、連れ戻されそうになっている。

連れ戻そうとしている女性は、愛に芽生えた女性の理性であると言われているらしい。その理性による抑圧からの開放を手助けするかのように別のアモルたちが女性の姿をした理性の足元にまとわりつく姿を見ると、女性の愛への好奇心と欲望は理性では抑えきれない様子がうかがえる。

若くてみずみずしい時期に、今まさに愛が芽生えようとしているその瞬間を理性では抑えきれないのは現代でも通じる人の本質なんだと思う(身に覚えがある。)

今回の美術展でいちばん気になった作品だった。

音声ガイドを聴きながらゆっくり見て回って、約1時間30分超。外は快晴で過ごしやすく、館内も涼しくて快適だった。

次に見てみたいのは、上野で公開中のマティス展、それから国立西洋美術展のブルターニュ展(〜6月11日まで)、テート美術館展(国立新美術館、7月12日〜10月2日)。 楽しみ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?