Day by Day 2023-09-11 猫と犬が土砂降り

◎4打数1安打.250のヴァイブラフォーン・マニア

ヴァイブラフォーン盤も手当たりしだいに集めている。いちばん好きなのは、中学の時に友だちに聴かせてもらい、高校の時に日比谷公会堂でライヴを見たGary Burton(「ゲイリー」なんて発音は存在しない)なのだが、とうの昔に収穫逓減期に入り、もう年に一枚ぐらいしか発見できない。

ヴィクター・フェルドマンは、ハリウッドでパーカッション・プレイヤーとして活躍したが、自己名義では、ヴァイブラフォーンをプレイしたり、ビッグ・バンドをコンダクトしたりしている。

50年代は4ビート系のセッションばかりだが、60年代に入るとヘンリー・マンシーニ・セッションのレギュラーになり、さらにはポップ系の仕事も多くなる。わたしが好きなのは、ヤングブラッズの代表作、Ride the Windでのヴァイブラフォーンのプレイで、あれは非常に印象的だった。いまでも、ときおりプレイヤーにドラッグする。

しかし、今日聴いたフェルドマンは80年代のものが三枚もあり、いずれもフェンダー・ピアノがチャラチャラしたりする箸にも棒にものフュージョンで、三打席3三振。ひとつだけ、50年代のSuite Sixteenなるアルバムは、つまらないビッグバンドものも入っているのが困りものだが、コンボでのヴァイブラフォーンのプレイは、さすがは、だった。とくにタイトル曲Suite Sixteenが素晴らしい。こういうのばかりならいいのだが……。

◎Sure, it rains cats and dogs

就寝前にタブレットで読書するのだが、寄る年波には勝てず、集中力がつづくのは短時間だし、横臥して片手でタブレットを支えていると肩が凝り、また、ページ送りでタップする腕のほうも草臥れる。

そこでチューブで箸休めとなり、吉川尚輝のビッグ・プレイや、今年のキャンプ・リポートで惚れ込んだ新人・門脇誠選手のオジー・スミスよりすごいんじゃないかというスーパー・プレイを見たり、さらには(御多分に漏れず)猫動画を見たりする。

猫動画はきりがないから、いまはふたつのチャンネルしか見ていない。そのひとつが、だいたい隔日で更新される「むぎタナ」だが、これはサブチャンネルだそうで、その親チャンネルは「ワンズと車中泊」、二匹の子猫たちもついに、二頭の犬たちとともに旅に出た。(いま見たら、ふたつのチャンネルは統合されたらしい。)

はじめての旅だから、猫たちが車中でひどい騒ぎをやらかすのではないかと思ったが、当てごととなんとかは向こうから外れる、問題を起こしたのは老犬と若い犬のほうで、ふたりともいつもとは違い(いや、タナはやんちゃだが、車中ではまずまずおとなしくしているように見える)、落ち着きがなく、車中の食事を滅茶苦茶にしてしまうものだから、その昔のスラップスティック・コメディーを見ているみたいで、爆笑した。

これまでの犬たちだけの旅ではおとなしく食事していたのに、やっぱり、犬と猫がそろうと土砂降り騒ぎ(It rains cats and dogs)なのだな、と高校の英語で習った成句を思いだした。

◎名詞蒐集狂

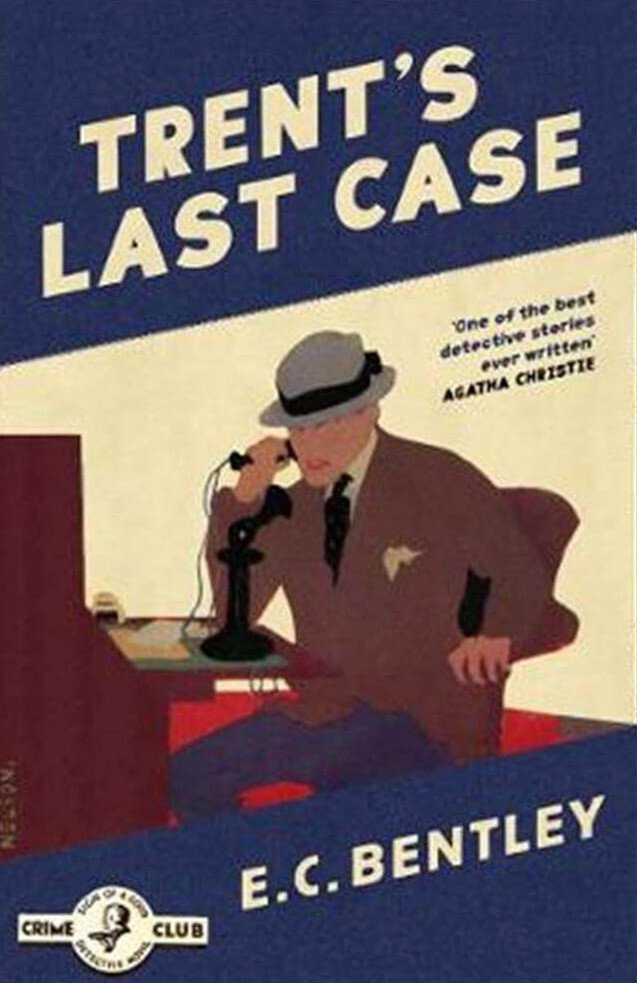

ベントリー『トレント最後の事件』を読んでいる。バック・トゥ・古典ミステリー進行中なのである。ふと検索してみたら、Project Gutenberg、Internet Archive、その他のサイトで、古いミステリーが無数に手に入ることがわかって、これで原文を確認できるようになり、昔の恐るべき翻訳も怖くなくなったからだ。

いや、目下の『トレント最後の事件』の訳者・宇野利泰は昔の人としては腕のいいほうなのだが、どんな翻訳でも、「これ、もとの単語は何?」と確認したくなることは頻繁にある。翻訳で読むほうが速くて楽だが、原文を確認できるとできないでは安心感がまったく違う。

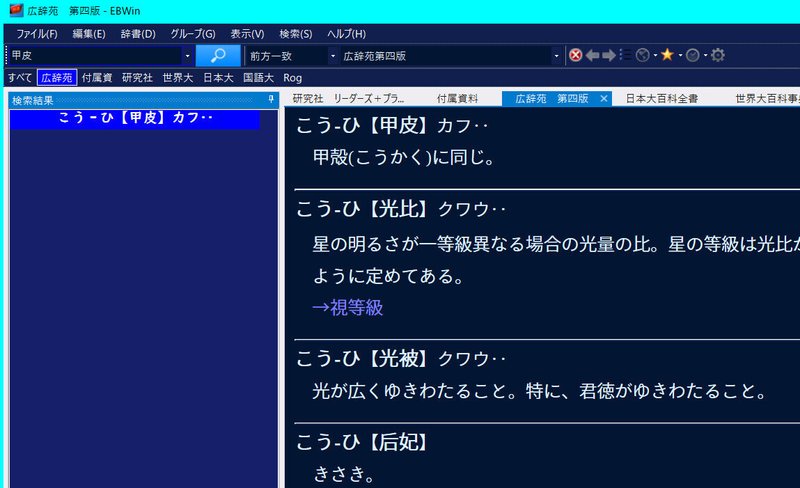

今日、つまずいたのは「甲皮」なる単語。

「それから、そのエナメル靴をとりあげて、甲皮と底皮のつぎ目のあたりを調べた」

「Then he took them up and examined the line of junction of the uppers with the soles」

むろん、意味はわかる。靴の底以外の上部のことで、原文を見ても、upperと書いてある。しかし、「甲皮」という言葉は存在するのだろうか。

広辞苑には「甲皮 こうひ」というエントリーはあるが、「甲殻に同じ」って、そりゃあなた、海老とかなんとかの甲殻類のこと、靴のアッパーのことじゃござんせんでせうに!

リーダーズでは、upperに対し、「甲革」の語を当てている。これをどう読むか、が問題だが、わたしが靴職人だったら、重箱読みするだろう。「こうがわ」である。

亡父は江戸っ子で、濁れる字は濁らせて強く読んだ。亡父と同世代の江戸っ子である鈴木清順監督は『東京流れ者』で渡哲也扮する「不死鳥の哲」を「ふじちょうのてつ」と濁音で読ませていたが、亡父は「台東区」を「だいとうく」と発音した。下町のフォネティクスはそういうもので、それを受け継ぐわたしも、「こうがわ」と云いたい。重箱読みのほうが職人らしい響きだし。

ウェブ上の「皮革用語辞典」では、「靴の甲部の表革として使用される革」と定義し、「こうかく」「こうかわ」の両方の読みを上げている。固定されておらず、人によって読み方が異なるということだろう。

清音、濁音にかかわらず、重箱読みにすると、「甲皮」と書いても差し支えないように思えてくる。しかし、甲皮には甲殻と同意という役割が与えられているらしいので、やはり、靴のほうは「甲革」とするのが妥当だろう。校閲を通さないのが当たり前だった昔の翻訳書らしいイレギュラーな表記で、近年の大手出版社だったら、鉛筆が入る。

われながら、どうでもいいことばかり調べているなあと思うが、近ごろは、何があっても、また頭を使ったぜ、運動になってけっこう、と認知症回避問題にすり替えて、考察に無駄というものはない、すべてが役に立つ、と自分を納得させている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?