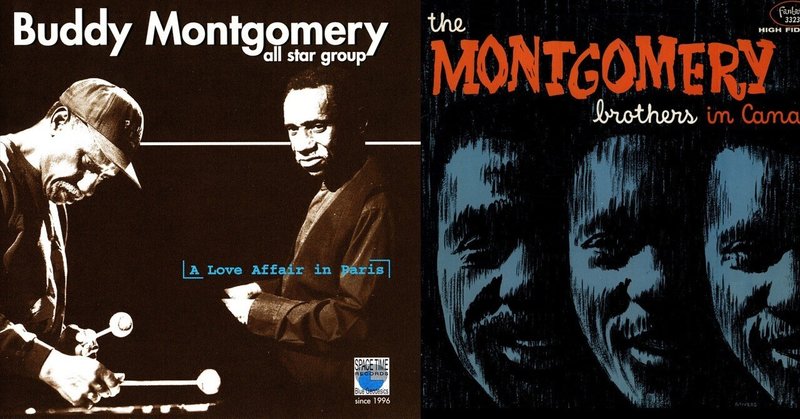

バディー・モンゴメリーのA Love Affair in ParisとThe Montgomery Brothers in Canada

◎ヴァイブラフォーン・クレイジー

中学の時に最初に買った4ビート盤は、ゲーリー・バートン・カルテットのDusterだった。

マイルズなどよりはるか前に、8ビート音楽に反応して生まれた盤であり、マイルズのBitche's Brewのような軽薄さとは無縁、はるかに深い根を持った秀作。のちにできそこないのファンクに墜ちてしまうロイ・ヘインズも、ここではいいドラミングをしている。

ラリー・コリエルが聴きたかっただけなのだが、バートンのヴァイブラフォーン・プレイにも魅了されたし、さらにはスティーヴ・スワロウのベース(この時点ではまだストリング・ベースのみ)にも感心した。その勢いで、70年だったと思うが、日比谷公会堂でのゲーリー・バートン・カルテットも見に行った。

これまたゲーリー・バートン、スティーヴ・スワロウ、ラリー・コリエルというメンバーで、ドラムズはボビー・モージーズ。子供のころはロイ・ヘインズのほうがいいと思っていたが、年を取ってからは、モージーズのドラミングのほうががしっくり感じられるようになった。Dusterがクールなのに対し、ライヴだというせいもあって、こちらはホット。

中年になって4ビート蒐集を再開した時も、まずバートンで、あの時代には聴かなかったいいものはないかと探し、同時にギター盤を渉猟したが、2管などの、よくあるジャズ・コンボには手を広げず、8ビートではハル・ブレイン、ジム・ゴードンを集めまくったドラム盤も、バディー・リッチを唯一の例外として他は手を出さず、打楽器はヴァイブラフォーンへと向かい、さらにいまはアコーディオン、ハープ、ヴァイオリン(ただし、Jean-Luc某は大嫌いで一枚も持っていない)などの非主流派楽器を追っている。

70年に午後から学校をサボって見に行った日比谷公会堂でのゲーリー・バートン・カルテットと同じ、ゲーリー・バートン、スティーヴ・スワロウ、ロイ・ヘインズ、そしてラリー・コリエルに替わって入ったジェリー・ハーンというメンバーでの録音。ヘインズのドラミングがよくないし、スワロウもエレクトリックに持ち替えたばかりで、まだまだのプレイだが、タイトル曲はいまでは古典。日比谷公会堂では、スワロウはストリング・ベースとエレクトリック・ベースを半々ぐらいで使っていた。いまでもスワロウのエレクトリックは好きではなく、もう聴かなくなってしまった。ストリング・ベース・プレイヤーとしては最上級の部類だったのに、残念。

もう欲しいものはみんな聴いたといえるくらいに大量に集めた8ビートと違い、4ビートはまだ万にも達していないし、ヴァイブラフォーン・プレイヤーの数はピアノや管楽器にくらべれば、統計誤差として切り捨ててもいいくらいの微々たるものだ。

したがって、盤も少なければ、注目度も低いので、蒐集は遅々として進まない。わがHDDのヴァイブラフォーンを含む4ビート打楽器フォルダーのサブ・フォルダー数(盤ごとに分類しているので、これが≒アルバム枚数)は647にすぎない。

キャル・ジェイダーも集めているが、まだ20枚にも達せず。

バディー・モンゴメリーは、ありとあらゆる昔のギター盤を集めていたせいで、ウェス・モンゴメリーもたくさん聴き、その中に、モンク・モンゴメリー(最年長、ストリング・ベースおよびフェンダー・ベース)、バディー・モンゴメリー(最年少、ヴァイブラフォーン)という、三兄弟共演盤があり、それで多少は知っていた。しかし、リーダー・アルバムは聴いたことがなく、今回初めて遭遇した。

◎古典的4ビート・スタイル

わが4ビート盤の蒐集は、60年代いっぱいまでを対象にしていて、以後の盤、もう4ビートではなく、「フュージョン」とかいう駄にして愚のインチキ出来損ない8ビートにはまったく関心がなく、また、近年のオーソドクス4ビートも、キック・ドラム、フロア・タム、ベースの音が極度に強くて癇に障ることが多く、きわめて退嬰的、うしろ向きのスタイルなので、滅多に聴かない。

このBuddy Montgomery All Star Group - A Love Affair in Parisは2002年リリース、またキックがドスンドスンやかましい例のサウンドだろうと、はじめから期待値ゼロ付近で聴いた。空腹はなによりの調味料、まったく期待しないのは盤を聴く上での最良の心的状態、これは非常にいい音楽だった。21世紀にもまともな4ビートが存在しうることがわかった。

ヴァイブラフォーンも打楽器なので、ドラムと同じようにまずタイム精度が重要になる。ゲーリー・バートンは無茶苦茶にタイムがよく、ドラマーになっても超一流になったと思わせるし、ライオネル・ハンプトンも、すげえ、なんという高精度タイム、と感嘆する。

入手したのもはるか昔のことで、印象が薄れていたが、バディー・モンゴメリーもタイムは高精度で、聴いていて、あ、遅れた、あ、突っ込んだ、などと額に青筋が立つことはなく、気分よく聴けた。やっぱり、モンゴメリー三兄弟はみな才能豊かだったのだ。

◎21世紀の20世紀音楽:古さを意図した録音、マスタリング

4ビートにかぎらないのだが、60年代育ちのオールド・タイマーの耳には、90年代あたりからドラムとベースの録音スタイル、ミキシングが極端に低音偏重になり、ひどく不快にかんじられるようになった。

とくに、キック・ドラムとフロア・タム(というか、タム・ラックが主流になったので「ピッチの低いタム群」と呼ぶべきだろうが)の音がたまらなく不快だ。一日中音楽を聴いている人間なので、耳を破壊する音は拒否する。

Buddy Montgomery All Star Group - A Love Affair in Parisもそのタイプであったら、すぐに聴くのをやめるつもりだったが、豈はからん、まったく違う音だった。2002年リリースって、それはリイシュー年のことで、録音は60年代じゃないのー、とDiscogsエントリーを確認してしまったほどだ。

それほどまでに昔風のサウンド・バランシングなので、キックもフロア・タムもベースも、まったく癇に障らない。いや、非常に居心地のいい、おとなしいバランシングで、おおいにプレイを楽しめた。

◎その他のバディー・モンゴメリー

はじめてリーダー・アルバムを聴いたのを機に、Discogsでバディー・モンゴメリーのアピアランス盤を調べ、いくつかはうちにもあったので、それも聴いてみた。

まずは、モンゴメリー兄弟名義の盤。2種もっていたが、The Montgomery Brothers in Canadaでは、ウェスとバディーだけでなく、モンク・モンゴメリーもなかなかいいプレイをしていると再認識した。

ドラムは意外にもポール・ハンフリー。のちにモータウン・セッションで活躍するが、そうか、駆け出しのころは4ビートをやっていたのかあ、だった。まあ、60年代のドラマーの多くはそうで、ハル・ブレインもルーツはビッグバンド・ジャズだ。どうであれ、ポール・ハンフリーのタイムはまずまずなので、下手な人がいない気持のいいアルバムになっている。

モンゴメリー三兄弟盤はもうひとつ、Wes Montgomery - The Montgomeryland Sessionsというものも聴いた。さまざまなセッションの寄せ集めなので、盤としてどうこうということは云えないが、少なくとも、ウェスの盤でよく見るグレイディー・テイトがいないだけでも、テイト・ヘイターとしては安心して聴ける。嫌いなタイプのドラマーはあまりいなかった。

好ましいのはディスク2収録のStranger in Paradise、Baubles, Bangles and Beads、Not Since Ninevehなど、いかにも昔の4ビートらしい、リラックスしたトラック。

もうひとつ、The Mastersounds - Swinging With The Mastersounds, 1960という、ウェスをのぞく、モンクとバディーのモンゴメリー兄弟のグループによる盤がある。ピアノが入っているので、不可避的にMJQのような手ざわりになっているが、モンゴメリー・ブラザースの延長線上にある静かなサウンドで、この年齢になると、じつに居心地よく感じられる。8ビートが侵食してくるはるか以前の、古き良き醇乎たる「モダン・ジャズ」である。

◎古さの模倣ではなく

2002年に録音された盤が、現代のオールド・スタイル・ジャズとは一線を画した、醇乎たる4ビートに感じられたのはなぜか?

それはたぶん、現今のよくある後ろ向きオールド・スクール・ジャズは、云ってみれば古いスタイルを「外部」のものとして捉え、その外形を模して「再現」しているのに対し、バディー・モンゴメリーは、単純に、自分の体の中にある音楽をストレートにあらわしたからだろう。偽物、贋作ではない、genuine and authentic、純正な音楽なのだ。だから、厭な味がしないのである。

改めてバディー・モンゴメリーを聴いて、タイムがよく、非常に気持のよい音をつくる人だと再認識した。ゲーリー・バートンほどすごくはないが、ライオネル・ハンプトンあたりなら対等に渡り合える。もう少し集めてみたくなった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?