怪談GPTに怪談を書かせる。

怪談GPTはまだ発展途上。

「何か短い怪談を書いて」と一言では、まだこんな感じ。もう少しセンスオブワンダーが欲しいところだけど、短い話だとこんなものかもしれない。実際多くの体験談は「変なもの見ました」「金縛りに遭いました」「変な夢見ました」で9割が埋まるのだ。それは当然で、怪異はそう明確に形をなしていないので、語り続けて脳が怪異と遭遇したと確信しない限り、ふわふわした記憶のままなのである。

閑話休題。とりあえず、以下はボタンを押してすぐ出てきた出力結果。破綻はしていないので偉いものだ。

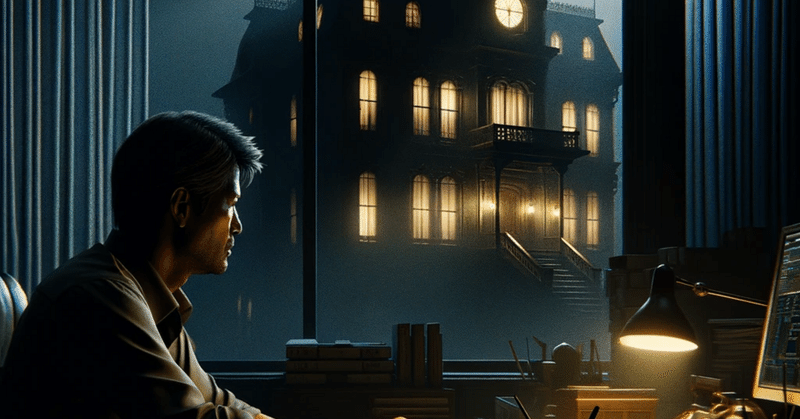

都内に住む会社員の田中さんから聞いた話である。田中さんはある夜、遅くまで残業していた。オフィスビルは静まり返り、ただ彼のデスクライトのぼんやりとした光が、周囲の闇をわずかに照らしているだけだった。時計の針が深夜を指し、彼はふと窓の外を見た。そこには、普段なら見えないはずの古い洋館がぼんやりと姿を現していた。

田中さんは首を傾げ、目を凝らした。洋館の窓からは、かすかな灯りが漏れている。彼は「こんなビルがあったっけ?」と独り言を呟いた。その時、彼は窓の向こうから、何かが彼をじっと見つめているような感覚を覚えた。彼の心臓は激しく打ち始め、背筋が冷たくなるのを感じた。

翌日、田中さんはその洋館のことを調べようとしたが、その場所には何もなかった。ただの空き地で、洋館の形跡すら見当たらない。彼は同僚にその話をしたが、誰も信じてくれなかった。「まさか、幽霊屋敷だったのか…」と彼は心の中で思い、その後も夜遅くまで残業することはなかった。

それ以来、田中さんは深夜のオフィスで、時々、遠くに見える洋館の灯りと、そこから伸びる影のようなものを感じていた。けれども、その洋館を他の誰かに見せることはできず、彼の不安と恐怖は深まるばかりだった。

なお、舞台と文字数を指定するとこんな感じになった。海を舞台とした怪談を1000文字程度で書いて、というリクエストである。

黄昏時の海辺に住む漁師の鈴木さんから聞いた話である。鈴木さんはある夜、漁から帰る途中で不可解な出来事に遭遇した。

その日は普段と変わらぬ夜漁だった。鈴木さんが漁船を操る手は、長年の経験で海の気まぐれを読むことに長けていた。しかし、沖に出たとたん、異変が起きた。空は鉛色に沈み、海は荒れ狂い始めた。波の音は耳をつんざくようで、まるで何かが怒り狂っているかのようだった。

「こんなことは、生まれて初めてだ」と鈴木さんは独り言を漏らした。海の上には、不吉な雰囲気を纏った霧が立ち込めていた。霧の中から、何かが彼を見つめているような気がした。霧の向こうには、はっきりとしないが人影のようなものが見え隠れしていた。鈴木さんは恐怖を感じ、船を急いで岸に戻そうとした。しかし、何故か漁船は動かなくなっていた。

そこで、彼は何かが自分を呼んでいるような声を聞いた。「帰れない... 帰れない...」という囁き声だ。それは風に乗って、波の音に紛れ、彼の耳に届いた。彼は助けを求めようと叫んだが、声は海の奥深くに吸い込まれていった。

突然、霧が晴れ、海は穏やかになった。鈴木さんは無事に帰港したが、その夜の出来事は彼の心に深い傷を残した。今も彼は、あの夜の声が聞こえると言って、夜の海には近づかない。

指定よりも文字数は少なく、内容も凡庸だが悪くはない。ところどころおかしいけど。おそらく体験者の苗字リストや属性リスト、居住地リストや、他にも怪異のリストを持たせることで、より気持ちの悪いシーンを出力できるようになるはずだ。どうやれば良いのか調べないといけないけど、ちょっとずつ手を加えてみる。

怪異の描写にナマモノを使った描写をさせようとしたら、確かにナマモノは出てきたんだけど、そうじゃない、そうじゃないんだ。ちょっとこれはこれで面白いんだけど、違うぞ。

郊外に住む大学生の田中さんから聞いた話である。田中さんはある夜、夢と現実の狭間で恐ろしい体験をした。

田中さんのアパートは古く、夜な夜な奇妙な音が聞こえることで知られていた。ある晩、彼は熱にうなされて目覚めた。部屋は蒸し暑く、まるで夏の暑い日のようだった。彼は喉の渇きを覚え、キッチンへ水を飲みに行った。その時、彼は何か異常な気配を感じた。

キッチンのカウンターの上には、生の魚が無造作に置かれていた。その魚はまるで生きているかのようにぴくぴくと動いていた。彼は驚愕し、目を疑ったが、その時、魚の口がゆっくりと開いた。「助けて...」という声が聞こえたかと思うと、魚の口からは真っ黒な液体が流れ出した。それはまるで墨を吐くイカのようだった。

田中さんは悲鳴を上げたが、声は出なかった。彼は恐怖で震えながら後ずさりし、キッチンから逃げ出そうとした。すると、床には腐った魚のような悪臭を放つ黒い液体が広がっていた。それは田中さんの足元を這いずり、まるで何かが彼を引きずり込もうとしているようだった。

彼は部屋に戻り、布団にくるまった。心臓の鼓動は激しく、まるで脱皮するカニのように体中が緊張していた。目を閉じると、海の底に沈むような感覚に襲われた。深海に住む生き物のように冷たく、暗く、息苦しい世界だった。

翌朝、田中さんは目を覚ました。キッチンには何もなく、ただの夢だったのだと安堵した。しかし、彼の心には深い恐怖が残り、今も夜中に目を覚ますと、どこかから「助けて...」という声が聞こえるという。

サポートよろしくお願いします。頂いたサポートは、怪談文化の発展のために大切に使わせて頂きます!