御用地遺跡 土偶 1

愛知県安城市(あんじょうし)の御用地遺跡からは全国的にも珍しい土偶が出土していました。

弥生時代前期(紀元前3世紀頃〜紀元前1世紀)

御用地遺跡:安城市柿碕町

所蔵:安城市埋蔵文化財センター

この片手の掌に乗ってしまうほど小さな印鑑かクリップにも見える土偶は「後頭部結髪(けっぱつ)土偶」と呼ばれるもので、その形態もだが、それが弥生時代の土偶だということに驚いた。

子供の時から「土偶は縄文時代、埴輪は弥生時代」と認識していたからだ。

調べてみると、「土偶」と「弥生時代」に関しては現在でも曖昧な定義しかなされていないことが判った。

Wikipediaの情報を個人的に整理してみると、まず土偶と埴輪は以下のように定義できる。

●土偶

おもに縄文時代ころの日本列島で制作されていた人型の霊的存在(神や精霊)と思しき土製品

●埴輪

古墳時代の日本特有の器物で、 一般的には土師器に分類される素焼き製品。 祭祀や魔除けなどのため、古墳の墳丘や造出の上に並べ立てられた。

上記の定義からすると、弥生時代の土偶はあり得、弥生時代の埴輪は存在しないことになる。

そして、海外の土製品の中に「土偶」と呼べるものが存在してもおかしくないことになる。

「弥生時代」の定義だが、まずその始まりが発掘調査の進展にともない、定まらないため、諸説存在するという妙なことになっている。

Wikipediaで「弥生土器」を検索すると「弥生時代に使われた素焼きの土器」と説明がある。

しかし実態は逆で、明治時代に東京府本郷区向ヶ岡弥生町で縄文土器とともに見つかった胴の下半分が外側に張り出しているタイプの東海地方東部の特徴のある壺(下記写真)を、発見場所の地名から「弥生式土器」と呼ぶようになり、この土器が使用された時代の方を弥生時代と呼ぶようになったのだ。

なお、土器に「式」を付けて呼ぶのは不合理ということで現在は「弥生土器」「縄文土器」と呼ぶ。

土器は一般的・普遍的な遺物であることなどから年代を決める指標としての役割を担ってきていたのだが、弥生土器に米、あるいは水稲農耕技術体系が伴うことが明らかになってきたことから、弥生時代とは「水稲農耕による食料生産に基礎を置く農耕社会」であり、縄文時代はそうではない社会であるという認識間違い、あるいは日本は渡来人が起こした国家であるとしたい学者によって弥生時代が創出され、二つの時代が区分されるようになったとも言える。

弥生時代に「水稲農耕による食料生産に基礎を置く農耕社会」という言い訳がましい見苦しい定義がされてしまったのも、「弥生時代」をどうしても残したい人たちの苦肉の策の結果だ。

なぜなら、1990年以降まで、以下のものは典型的な弥生文化の産物とされてきた。

・稲作

・農耕

・高床式倉庫

・大規模集落

・木工技術

・布の服

しかし、今やその全てが縄文時代に既に存在していたものであることが判明してしまったのだ。

そのため、現在は弥生時代が縄文時代に食い込んでしまい、弥生時代前期の前に弥生時代早期(=縄文晩期末)ができてしまっている。

こうした状況から弥生時代の定義が言い訳がましいものになってしまったのだが、弥生土器の無い北海道のように「弥生時代」に変わって「続縄文時代」を使用すれば、今の不合理な時代区分よりは問題は少なくなるはずなのだ。

歴史認識において、渡来人が日本人に紛れ込んだ背景には日本人自身が自分たちが中国人や朝鮮人などと同じアジア人だと誤解してきたことがある。

そのことから、縄文文化は日本列島先住民族である縄文人によるもので、弥生文化は渡来人によって確立されたものという根拠の無い説が生じたのだと思われる。

しかし、近年の遺伝子解析の技術の進歩によって、それらの根拠の無い説は胡散霧消してしまった。

まず、ドイツのマックスプランク研究所の世界の主な民族のゲノム解析によって、日本人はアジア人とは別種であることが確定している。

もちろん、時代とともに多少の混血はあるものの、渡来系の人骨の発掘には地域差があり、渡来人が日本文化全般の中心となった事実は存在しない。

日本の主体が縄文人から弥生人に入れ替わった事実が無い以上、「弥生文化」と呼ばれているものは縄文文化の異種に過ぎない地域的なものであり、「続縄文文化」の1カテゴリーとするべきなのではないだろうか。

個人的に「弥生時代の土偶」という言葉から感じる違和感は、とっくにアナクロニズムに陥っており、時代は変わっていたのだ。

さて、「後頭部結髪土偶」と名付けられたこの土偶を初めて見た時、髪を結っている形象というよりも、コロンビアのシヌー地方で出土した黄金細工を想起した。

確か、上記の黄金細工を最初に紹介したのは人類の技術では不可解な事象なら、なんでも宇宙人のせいにすることで知られるSF作家E・V・デニケンだった記憶があるのだが、デニケンはシヌーの黄金細工を「古代飛行機」と紹介していた。

後になって、スペーシ・シャトルが登場すると、そっくりな黄金細工が存在することに、驚いたものだ。

他人の空似は確実に存在する。

しかしその後、その黄金細工は以下の写真の「プレコ」と呼ばれるアマゾン川を中心とした南アメリカの熱帯域に生息するナマズの一種をモデルにしたものだとする説が出て、その意見にも納得していたものだ。

三河地方の河川はナマズが多いことで知られており、他に後頭部結髪土偶に見える魚を探してみた。

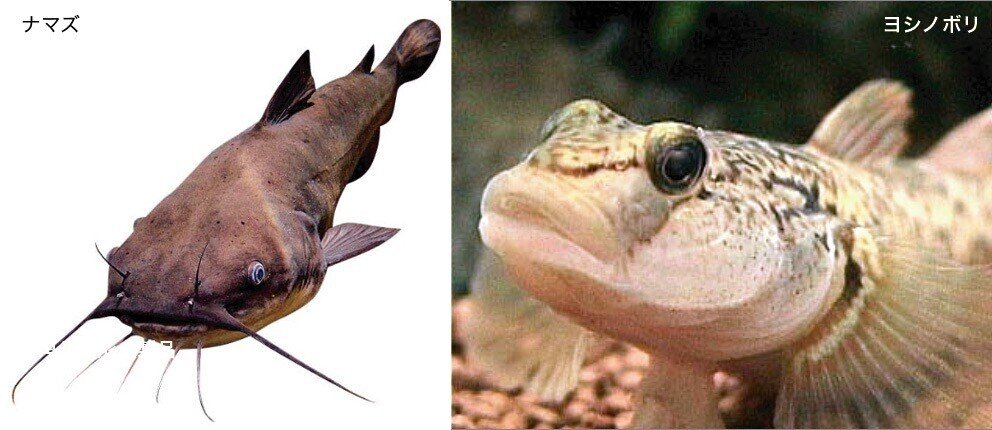

上記写真はナマズとヨシノボリという淡水のハゼだ。

後頭部結髪土偶は顔のパーツで明快なものは両目と思われるものしかないが、その両目は顔面の両端に離れ、顎のすぐ上に付いており、これが人間の顔だとしたら、ゆるキャラか、マンガでしかありえないバランスなのだが、ナマズなら両目が左右の両端に離れており、顎のすぐ上に位置している。ヨシノボリも真上から見下ろせば、両目は離れ、顎のすぐ上に位置していることがわかる。

後頭部結髪土偶を、こうした魚類を小型の装飾品としてシンボライズした土偶と説明されたら、納得してしまうかもしれない。

それでも、デニケンの各種トンデモ説に時代が追いついてきており、隠れていた真実の上に積もった埃を取り払うきっかけになってきているように思える。

どんな方向でも継続は力になるという良い例なのかもしれない。

◼️◼️◼️◼️

この後、後頭部結髪土偶は魚ではないという説を紹介していくことになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?