中条遺跡 土偶B 4:輪中とカタカムナ文字

このページでは、はるばる三重県桑名市の輪中(わじゅう)にやってきたことから、輪中を空中から俯瞰できる展望台に登ってみようと思いたったことから向かった、岐阜県海津市海津町安油島(あぶらじま)で偶然遭遇したものを紹介します。

それはカタカムナ文字につながる可能性のあるものでした。

●輪中(Wikipedia)

集落を水害から守るために周囲を囲んだ堤防。また、堤防で囲まれた集落や、それを守るための水防共同体も指す。

岐阜県南部と三重県北部、愛知県西部の木曽川、長良川、揖斐川とその支流域の扇状地末端部から河口部に存在したものが有名。

カタカムナ文字とはカタカムナ文献に使用された文字のことです。

●カタカムナ文献(Wikipedia)

実在不明の神社「カタカムナ神社」のご神体とされた書物。独自の文字で綴られた古史古伝の一つで、古代日本の科学技術や哲学を記した文書だと一部研究者[誰?]は主張している。他の古史古伝と異なる点は「客観的に発見された写本」が一切無い点。発見時期が1949年と極めて新しい点である。こういった点からカタカムナというもの自体が楢崎皐月(ならさきこうげつ)によって「自らの手によって」「突然」創作されたものに過ぎないと主張する者もいる[誰?]。公的な学術学会からは認められていない。別名『カタカムナノウタヒ』、『カタカムナのウタヒ』。

日神神社(ひかみじんじゃ)のある長島から長良川(ながらがわ)と揖斐川(いびがわ)を西に渡り、北上して再び揖斐川と大江川を渡って、東に浮かぶ油島に上陸した。

展望台は海津市海津町油島の最南端に位置する木曽三川公園(きそさんせんこうえん)にあるので、油島に上陸して最初の交差点を右折して大江川沿いの堤防上を南に向かった。

ちなみに木曽三川とは木曽川・長良川・揖斐川を指す。

その堤防上の道路はすでに木曽三川公園に面していることが分かってきた。

公園の入り口を探して、反時計回りに堤防上を大江川から離れて、公園の南側に回り込もうとすると、右手の堤防下に堂があった。

何だろうと、確認するために堤防を下ると、そこは神社の境内らしかった。

車が数台駐車されていたので、愛車をそこに駐め、どんな神社なのか確認するために南側に迂回すると南向きの社務所と神門が並んでおり、社務所前で宮司さんと地元の人らしき人物が話し込んでいた。

ルーティンで、南に延びる表参道をたどり、社頭に向かった。

その距離は80mあまりで、参道からさらに道は南に延び、長良川と揖斐川に挟まれて南に延びる堤防上に向かっていた。

その堤防上に上がってみると、車道になっていて、その車道脇から長良川の下流方向を眺望したのがヘッダー写真。

対岸はさっきまでいた長島だ。

長島と油島は名称は「島」だが、正確には陸につながっている。

堤防上から社頭を振り返ると、堤防下にある石鳥居が見えるが、堤防脇に「史跡油島千本松締切堤」と刻まれた記念碑があった。

「締切堤」とは、このあたりで江戸時代まで合流していた木曽三川を治水のために分流した堤防のことだ。

この記念碑脇の道路は長良川と揖斐川を分流するために築造した締切堤上に通された道路ということになる。

堤防上から社頭に向かうと、左手に「治水神社」と刻まれた巨石を組み合わせた社号標、右手に銅板葺屋根を持つ板書、その奥に舞台のセットのような、やはり銅板葺屋根を持つ短い記号的な木柵屏。

石鳥居は八幡鳥居だ。

左手には大江川が流れている。

鳥居をくぐって、表参道に入り、大江川を見に行くと、岸の近くにいたマガモたちが沖に移動していった。

向こう側の堤防は大江川と揖斐川の締切堤だ。

大江川沿いに大きな案内書パネルがあって、そこには宝暦治水のことが書かれていた。

木曽三川の分流工事は明治45年(1912年)になって、オランダ人技師ヨハニス・デ・レーケの計画が実施され、完成したが、最初に手をつけられたのは江戸時代の宝暦3年(1753年)のことで、明治の分流工事は明治治水、江戸時代の分流工事は宝暦治水と呼ばれている。

パネルには以下の宝暦治水のことが書かれていた。

宝暦3年(1753年)12月幕府は井沢弥惣兵衛永の立案による三川分流を骨子とした改修工事を薩摩藩にお手伝普請として命じた。薩摩藩は家老平田靭負を総奉行として総勢947名を当地に派遣し治水事業に当らせた。

この普請は油島の締切堤、大〓川の洗堰など非常に困難な工事であったが,その期間は僅か一年で完了し、宝暦5年5月22日幕府の見聞を終えた。

総奉行平田靭負は多額の工事費と多数の犠牲者を出した全責任を負い美濃大巻で自刃し相果てたのである。 (〓は表記できない旧字)

文中に「多数の犠牲者」とあるが、工事中に51名が自害、33名が病死している。薩摩藩士51名の自害は工事に関する徳川幕府側役人への抗議が目的の割腹だった。

病死の主な原因は重労働だったにも関わらず、幕府が村の経済的負担を軽減するために、関係村が薩摩藩士に提供する食事は一汁一菜と規制したことによる。

33名の病死の中には人柱1名が含まれているようだ。

もともと、こうしたお手伝普請は幕府による反幕府藩を経済的に衰退させるのも目的だったため、幕府は蓑、草履なども薩摩藩士には安価で提供しないように、通達していた。

お手伝普請の出された時点で薩摩藩には66万両もの借入金があったといい、工事費も当初の予定からどんどん膨らみ、総奉行の平田靭負(ゆきえ)は自分の藩士たちに補助金を与えることができず、藩士の抗議の自害も藩取り潰しに繋がる恐れがあったことから、幕府に知られないようにしたため、各寺院が反幕の疑いをかけられることを恐れ、遺骸を引き受けてもらうことも困難だったという。

幕府側の役人も2名が自刃しており、宝暦治水で亡くなった人たちを祀るために創建されたのが、ここ治水神社だった。

表参道を桧皮葺の神門まで、戻ってくると、回廊に三枚の宝暦治水の年譜などを紹介する大パネルが掲示されていた。

神門の両脇の提灯には白地に薩摩藩の紋と同じ、丸に十字の神紋が入っていた。

実はここにやってくる前日までの3日間ほど、noter青天さんのところで、カタカムナ文字のほんの入り口をご教授いただいていたのだが、その時に薩摩藩家紋とカタカムナ文字の関係に関する話が出ていた。

丸と十字はカタカムナの文字体系を形成する基本の形となっている。

以下に見本としてシャーロック・ホームズの助手の植えた「ワトソンの木」(フィクションです😄)をカタカムナ文字で表記したが、カタカナムナ文献は横書きや縦書きではなく、渦巻き状に表記される。

そして、宝暦治水のエピソードを知ってからこの神紋を見た時、輪(堤)の中に田を封じた「輪中(わじゅう)」という呼び名は平田靭負、あるいは薩摩藩氏たちが薩摩藩の紋(=魂)「輪十」を幕府方に察知されないよう、この地に残した印だったのではないだろうかと感じた。

「ト」は「十(トウ)」に通じますが、さらに私の中では「ト」は大和の「ト(和)」であり、聖徳太子が言ったことになっている。

和をもって貴しと成す。

は大和国の建国理念ではないかと思えてきているのです。

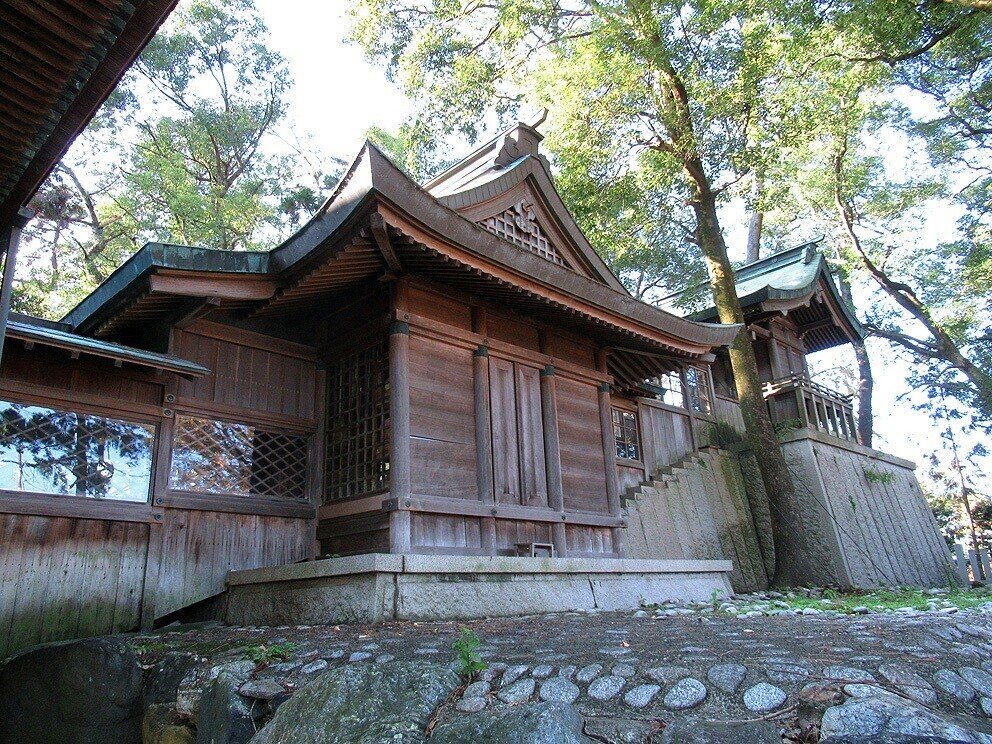

神門をくぐると、神社としては異例に大きな檜皮葺入母屋造平入の拝殿が設置されていた。

そのスケールは観光客が押し寄せる神社のレベルの拝殿だ。

実際、混雑する状況ではないが、参拝者を複数組見かけた。

中央の蛇腹折りの扉は開かれており、その両脇は平安時代の寝殿造に使用された蔀(しとみ)が張られている。

賽銭箱は参道の途中に据えられており、必然的にその賽銭箱の手前で参拝した。

参拝して拝殿内を見ると、祭文殿に上がっていく階段の手前の頭上に本紫の神前幕が張られているのだが、そこには右に丸に十字、左に丸に上り二つ引両の神紋が白抜きされていた。

丸に上り二つ引両の神紋もカタカムナ文字に存在するものかもしれないとドキドキしたが、後で調べてみると、島津家の家臣である総奉行平田靭負の家紋であることが分かった。

となると、丸に十字の神紋は島津総本家の家紋ということになる。

そして、平田家家紋に関してはカタカムナ文字に該当するものは存在しない。

ネット上には島津総本家の丸に十字紋をキリシタンと結びつける説が溢れているが、十字架を使用したのはキリスト教だけではないし、島津氏はキリシタン大名ではない。

島津氏の祖とされる島津忠久は1185年に鎌倉幕府初代征夷大将軍・源頼朝より、島津荘地頭職に任命されている。

その島津忠久が着用していた甲胄には以下のような筆書きの十文字(丸は無い)が見られるという。

十文字に丸が付加されたのは後代のことで、丸形の家紋が主流になって以後のこととみられる。

身を守る甲胄には仏像や護符を内封したり、呪符を装飾したりされたが、十字は「十字を切る」呪符を表すものでもある。

十字を切る呪符といえばキリスト教だが、島津忠久の甲冑の十字紋甲冑の時代には未だキリスト教は日本列島に上陸していない。

「十字を切る」呪符は真言密教や迦波羅(かばら)でも使用される。

『中世島津氏研究の最前線』(新名一仁著 日本史史料研究会刊)の目次を見ると、第3部に「島津氏の宗教政策―中世以来、修験道・真言密教に慣れ親しんできた島津氏」とあり、島津忠久着用甲胄の十字紋は真言密教由来のものである可能性は考えられる。

もう一つの迦波羅は原始キリスト教とも、ユダヤ教神秘主義とも説明されるもので、真言密教や神道に影響を与えている可能性がある。

日本の神社の総本社は伊勢神宮だが、天皇が伊勢神宮を訪れるのは稀であり、代々の天皇は下鴨神社(賀茂御祖神社の通称)で国民の安寧と平安、五穀豊穣、あらゆる産業の繁栄を祈って、奏上され、御供えをし、お祭をされてきた。

その下鴨神社を日本での迦波羅の本拠地とする説がある。

下鴨神社は社名(通称)にあるように鴨氏の祀った神社であり、島津氏の慣れ親しんできた修験道の開祖役小角(えんのおづぬ)は鴨氏の出身者である。

このことからすると、島津忠久着用甲胄の十字紋は迦波羅の十字呪符である可能性も考えられる。

そして、下鴨神社に祀られている神は賀茂建角身命(カモタケツヌミ)と玉依媛命(タマヨリヒメ)だが、賀茂建角身命の化身が八咫烏(ヤタガラス)とされている。

当初の島津氏の紋に「丸」が無かったことが判明し、島津氏家紋とカタカムナ文字「ト」に関係は無さそうに見えたのだが、noter青天さんによれば、カタカムナ文字は八咫鏡(ヤタノカガミ)をベースにした文字体系だということで、「八咫」という符号が島津氏(修験道)と下鴨神社(迦波羅)を結びつけていた。

ただし、表では島津氏と下鴨神社の間には特に関係は見当たらない。

治水神社の本殿を観るために拝殿脇まで迂回してみると、途中までは入ることができるようになっていた。

拝殿の裏面には大きな一枚ガラス2枚を張った渡殿、銅板葺入母屋造の祭文殿、さらに内部が階段状になっていると思われる渡殿が銅板葺流造の本殿に連なっていた。

驚かされたのは、本殿と本殿前の渡殿の石垣に使用されている石版だ。

長い物では1本5mくらいあり、こんな石垣は見たことがない。

もちろん、石垣の背が高いのは洪水対策だ。

ここは堤防下に位置しているのだ。

神門から外に出ると、大江川側の社務所脇には『薩摩義士之像』が設置されていた。

◼️◼️◼️◼️

国内最大規模の特殊な農業システムを持つ輪中を空から観てみようと美濃、三重、尾張三国の分岐点にやって来たところ、まったくの予定外で、すごい神社に遭遇し、宝暦治水の内情を知ることになった。現在の鹿児島県の方々は宝暦治水に関わった薩摩藩士たちのことを知っているのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?