今朝平遺跡 縄文のビーナス 72:古墳群の中の市杵嶋姫命

愛知県豊田市越戸町の灰寶神社(はいほじんじゃ)から始まった個人的な“千と千尋の神隠し”体験はいよいよトンネルに代わって平戸橋を渡ることになりました。このあたりは平戸橋の右岸も左岸も豊田市ですが、平戸橋を渡ることで、幼児期の私は都会から離れ、魔界に足を踏み入れるような感覚を持っていました。何しろ行った先では毎夜、ホタルの光が粉雪のように舞ったり、吸盤を持っていてガラス窓に張り付いて登るアマガエルがいたり、毎晩陽が落ちると玄関前の畑にイノシシが鼻を鳴らしながらやって来たりする場所だったからです。矢作川(やはぎがわ)の河床に横たわる巨大な1枚岩「波岩」から平戸橋町の胸形神社の社頭に駐めた愛車に戻り、平戸橋を西から東に渡り、平戸橋の東岸に点在する馬場瀬古墳群(まばせこふんぐん)に向かうことになるのですが、実際に2度目の馬場瀬古墳群に向かったのは息子と一緒で、2度目の胸形神社に参拝した前年の夏のことでした。「馬場瀬」というのは「馬が渡る場で、狭い浅瀬のある場所」を漢字3文字に端折った名称だと思われます。そうした場所は低コストで橋を架けるのにも適した場所なので、平戸橋が架けられたのでしょう。この、「馬」がベースになっている名称は飯田街道が馬を使役した街道であったことと関係があります。

初めて馬場瀬古墳群に向かったのは、大人になって古墳に興味を持つようになってからのことだった。

馬場瀬古墳群へのルートがあるのか探してみると、近くにある平戸橋からのルートは見当たらず、平戸橋から矢作川に沿って東に向かう飯田街道(国道153号線)を馬場瀬古墳群の北側に530mほど迂回して、北側から矢作川を離れ、南の山上に向かって急坂を登っていく形になった。

飯田街道から山上までの標高差は15mほどだった。

道路は馬場瀬古墳群の主要な古墳の集まっている近所まで舗装が設けられ、舗装が無くなった場所に駐車スペースが設けられていた。

駐車スペースの南側には公民館の大きな建物があり、公民館前に愛車を駐めて後ろを振り向くと、社叢に包まれた鳥居があった。

駐車スペースは公民会会員、神社参拝者、古墳見学者たちの使用を兼ねたもだった。

2011年8月、この日もまずはこの神社に挨拶していくことにしたのだが、見当たらない社号標はこの駐車スペースの西の飯田街道沿いにあった。

この神社の社頭は平戸橋を渡って飯田街道を100mあまり北に向かうと、ここ馬場瀬神社に向かて登る石段が立ち上がっており、表参道の社頭になっていた。

その登り口に「馬場瀬神社」と刻まれた社号標があり、その脇には「馬場瀬古墳群」への道標も立てられていた。

10mほど奥は1.5mほどの高さに石垣を組んで土壇が上げられており、その上に吹きっ放しの拝殿が設置されている。

鳥居をくぐって拝殿に向かうと、石垣の手前に敷居の石が一直線に並べられていたが、その敷居が妙に高くなっているのが気になる。

拝殿は瓦葺切妻造棟入の建物だったが、殿内のスペースを増やすために、本屋根の左右両側に床を延ばし、その部分に別の屋根を葺いて重ねてある、見たことのない建物だった。

拝殿と神楽殿を兼ねた形にしたのかもしれない。

拝殿を通した正面奥には寺勾配(てらこうばい:反り)を持つ石垣を組んだ基壇上に本殿が祀られている。

拝殿を迂回して、2段目の石垣の下から参拝した。

現場に案内書の類は無いが、調べると、祭神は平戸橋町 胸形神社と同じ市杵嶋姫命であることが解った。

これには理由があった。

平戸橋町 胸形神社も平戸橋町 馬場瀬神社も延喜式内社灰寶神社の論社(後継社)なのだ。

そして、もう1社の現在の越戸町 灰寶神社も同様である。

なので、3社のうち1社だけが「灰寶神社」を名乗り、この1社だけ祭神が異なるのは奇妙なことになる。

延長5年(927年)には1社であった灰寶神社の氏子に分家ができ、別に灰寶神社が2社できた可能性も考えられる。

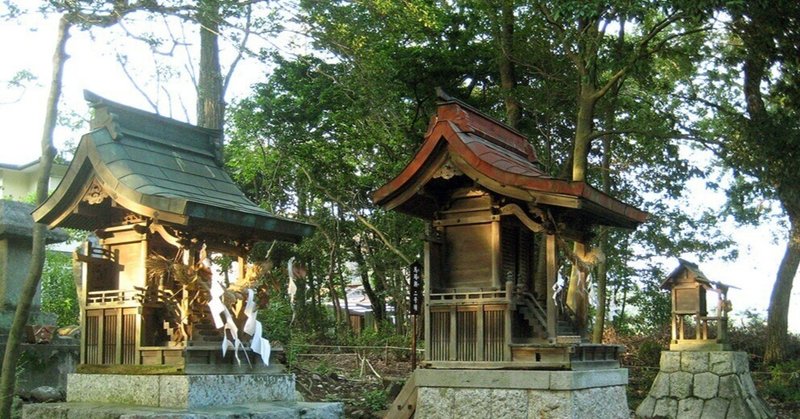

馬場瀬神社本殿の左右には境内社が祀られていた(ヘッダー写真)。

本殿左右の境内社が以下。

上記両社は津島社と秋葉社であることが分かっているのだが、表札が無く、どちらがどっちの社なのか情報が見当たらない。

境内社はもう1社、御岳社が存在するのだが、御岳社は馬場瀬神社本殿の裏面に横に長い高さ70cmほどの基壇が組まれていて、その基壇上に2基の板碑と1基の石祠、2基の石碑が祀られていた。

「御岳社」は一般には「御嶽社」だろうが、右から二番目の板碑が白河大神、右端の板碑が「神変行者(じんべんぎょうじゃ)」となっているが、これも「神変大菩薩」と「役行者」が混濁してしまった名称だ。

石祠と2基の石碑に関する情報は見当たらない。

白川大神とは四国八十八所霊場の第38番札所金剛福寺で覚明行者に御嶽山(おんたけさん)開山の託宣を下ろした神だ。

◼️◼️◼️◼️

馬場瀬神社の表参道の途中には多数の弘法大師石仏を祀った場所があるようです。つまり、この山には真言宗寺院が存在した可能性があることになり、馬場瀬神社祭神の市杵嶋姫命は弁財天として祀られていた可能性もあり得ます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?