【思索】和辻倫理学、第一の関門?

私の頭が悪いだけなのかもしれないが、『人間の学としての倫理学』(和辻哲郎)でどうしても理解できなかった文言がある。

先ずは、その文にたどり着くまでの内容を要約しよう。

・前提

前提として、いわゆる解釈学的な方法により、つまり文章で残る記録を人びとの生の声だと考えて解釈を与えていく。また彼は、倫理学は「倫理とは何か」を問う学であるという(※例えば ethics は人間にとって善いことを探究するから、和辻のいう倫理学は全然別の学である )。

「倫理」は「なかま(倫)」と「ことわり(理)」より、人間共同体の存在根底としての秩序だという。和辻の倫理学は、この意味での「倫理」を考える。

しかし「人間」とは何か?「存在」とは何か?当然、ここに疑問を抱く。

「人間」は「ひと(人)」と「空間・あいだ(間)」であり、そもそもは人の世、人の社会という意味である。今日では、この世間性に加えて個人性も備えた意味あいで使われていることは言うまでもない。

「存在」とは「自覚的に持つこと(存)」と「その場所にいること(在)」。特に、「在」は「去」の対義語である。つまり、「在」はやはり自覚的にそこに来て居ることだと言える。かつ、その場所とは社会的な場所である。つまり「存在」とは、世の中(社会的な場所)における自己把持であり、人間の行為的連関である。ここで、もちろん「持つ」ということは一瞬で終わらない。持ち続けるという時間的な継続の意味合いがなくてはならないのだ。

もう少し分かりやすく表現しよう。「存在」とは、その人が他者との関わり合いのなかで、ある主体として自身を捉えそこに居るということである。

ここに、自覚の哲学ともいうべき内容が含まれている。義務や当為といった主観的な意識は、他者との行為的連関が個人の意識に反映されたものだと言えるわけだ。

初めに、倫理とは人間共同体の存在根底としての秩序であるとした。なれば倫理学とは、行為的関連において個が全体を成し、また全体が個を成すという相互作用において存在する人間の学でなければならない。

ここまで、一見するとなんだが小難しいとも思える議論だが、一歩引いてみるとある程度当たり前の結論だと言えそうだ。実際、我々は人間の行為的関連のなかで生きているし、互いに大なり小なりの影響を及ぼし合っている。自然必然的な存在というだけでなく、やはり他者との関わり合いのなかで人は存在していると言うべきではないだろうか。

・本題

さて、それでは問題の文言を紹介しよう。「人間存在」というものの性質について言及している。

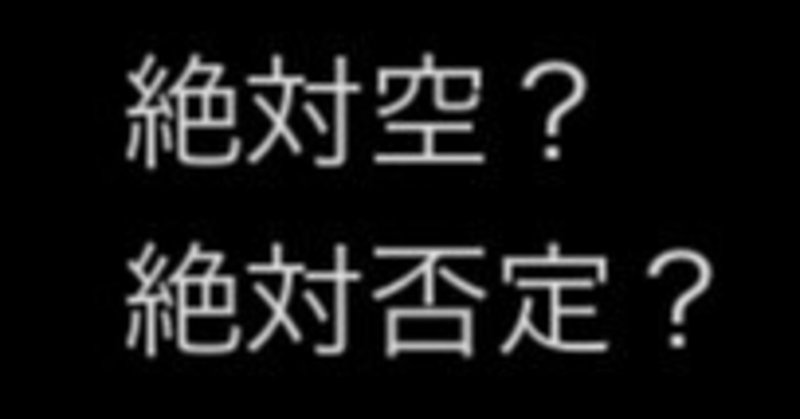

...主体的存在としてはそれはあくまでも実践的行為的であって、いまだ有でもなければ意識でもない。このような存在は、個であることを通じて全となるという運動においてまさに存在なのであり、従ってかかる運動の生起する地盤は絶対空である。すなわち絶対的否定である。絶対的否定が己れを否定して個となりさらに個を否定して全体に還るという運動そのものが、人間の主体的な存在なのである。(『人間の学としての倫理学』,p49)

...なにを言っているんだこの人は?

まてまて。確かに運動の中で存在するのが人間であるなら、運動する以前の「個」は存在しないという理屈にはなる。つまり、存在するためには行為的連関が必要であると。だが絶対的否定とはどういうことだ?一体何を否定するのか?いやそもそも、自然必然的存在の個人があって初めて行為的連関における存在が成立するのではないのか?この意味で、絶対空や絶対的否定は導かれないのではないか?

ここにはむろん、誤読ゆえの疑問も含まれている。だが、いずれにせよ頭が混乱して、しばらくは他の書籍を漁っていた。例えば和辻哲郎とつながりのある、西田幾多郎や三木清の本や解説書などだ。特に、絶対無の考え方で有名な西田の言葉は、大いに参考になるだろうと思った。一応、ある程度の収穫があったのでかいつまんで紹介してみる。

・個物、主体、私と汝

西田幾多郎は「絶対無」の概念で有名だ。要は、ある個物があったとして、「それそのもの」はどう言い表すこともできない。我々が何かを客体として観察し有意味だと思っていても、それそのものを真に捉えられてはいない。本来的な「それ」は、そんな指示語で示すこともできない、まさに意味を与え分節化できぬという意味で「無」なのである。

あるいは、こうも語られる。それが無限に意味づけをされ、つまり無限の分節化をされ、極限をとるかのように個物そのものに近づくとき、それはもはや無と重なり合うのだという。むろん有意味と無意味を同列には語れないはずだが、確かに両者は共通のそれそのものに帰属するのだ。

むむ!ここには先に登場した和辻の言葉に通ずるものがあるのではないか?「かかる運動の生起する地盤は絶対空である」とはつまり、純粋無垢の自然必然的存在はおよそ意味を与え得ぬものであり、これがまず出発点であり地盤となる。しかし外界との関わり合いにより無意味が否定され分節化を経ることでまさに個となるわけで、これがすなわち「絶対的否定が己れを否定して個となり...」の意味するところであろう。

スッキリしてきた!私は「否定」の対象を読み違えていたのだ。それは単に意味の否定であり、社会的な交流をもって初めて有意味になるということだ。それでは、その交流によってなぜ個は生まれる(個という意味を持つ)のか、もとい、どのようにして自覚に至るのかをもう少し詳しく考えよう。

西田に限らないが、上記の点については「私と汝」という話題がよくみられる。すなわち、私という主体が汝という主体に相対したとき、その間の決して解消されない断絶を認識することで自覚にいたるという。ここで主体とは、主観というある種の客体(メタ視点で見ることが出来るので)とは一致しない。かような主体である我は、しかし汝もまた別の「我」であることを知り、自覚を得る。

・確認

もう一度問題の箇所を提示しよう。

絶対的否定が己れを否定して個となりさらに個を否定して全体に還るという運動そのものが、人間の主体的な存在なのである。

絶対的否定は、外界と関わるという意味での運動により否定され、それは汝に対する我という個になる。またこの運動の向かうところは社会すなわち全体である。この動的な過程がまさに己を存し、自覚的にあること(存在)なのだ。

おおむね私の疑問は解決したが、ここにひとつ注意が必要であるように思う。要は、上では部分が全体に還ることを強調するが、他方で部分が全体を規定し、また全体が部分を規定するという相補的な面も考えなくてはならない。もし現実をより精確にとらえようとするなら、部分と全体の議論のウェイトは五分五分となる必要がありそうだ。むろん和辻はこの点を無視してはいないが、問題の性質上、個人的体験とか主観的な真実性という点は議論されていない。彼の議論では、それらはあたかも全体によってのみ規定されているかのようである。

また、話はやや脱線するが、三木清が『解釈学と修辞学』において啓発するように、解釈学は個人の読みで完結してしまうきらいがある。つまり相互の対話によるやり取りで得る、本来の意味での生の声はそこにはない。それにより理屈に限界が生まれるのは当然であるから、少なくとも情報を得たり議論するための別な手段はやはりどこかで必要になる。もちろんこれは和辻批判ではなくて、一般的な注意事項だ。

さて、備忘録はこれで終了だ。もっと読み込んでまとめられそうなところがあれば、今後はそれも書こうかな。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?