静かで熱いまばたき

じゃがいもとたまねぎをサクサク切っている。ありったけの新鮮素材でおもてなしするのだ。旬の野菜に、地元産の霜降り牛。私の頭の中は料理の手順でいっぱい。ウェルカムディナーを拵えていた。

気が付くと、私は鼻歌をハミングしていた。

いつの間にか耳にはピアノの音が届いている。

弾いているのは、ずっと古くからの友人である。その音があまりにも自然に空気の中に紛れていたから、いつ始まったのか分からなかった。優しいタッチでぽろんぽろんと。片手だけの単音から、だんだんと音数が増して、フレーズが複雑になって、曲になっていった。

和室の小上がりでお昼寝している娘のハトちゃんも、眠りを邪魔されてはいない。お腹あたりのタオルケットは規則正しく上下している。

「もう、夕方になっちゃう!ハトちゃんをピアノで起こしちゃって!」

と声をかけると、

「はーい!了解」

と明るい声が返ってきた。何を弾いてくれるのかとワクワクして待つ。少しだけアップテンポの元気な曲だなぁ。あれ?聞いたことがある。

金毘羅ふねふね

追風に帆かけて

しゅらしゅしゅしゅ

思わず、吹き出しながら「しゅらしゅしゅしゅ」のところを口ずさむ。あー、こういう人だった。選曲が独特なの。学生の頃から変わっていないなあ…。

目をこすりこすり起きてきた娘のハトちゃんに、牛乳が入ったマグカップを差し出す。

「ねこがかりさん、ピアノ上手いね!」

とハトちゃんが感想を言って二人でふふふと笑った。ハトちゃんは筋金入りの人見知りだけど、最初から友人に懐いた。ハトちゃんが愛する猫のぬいぐるみを預けて『ねこがかり』に任命したほどだ。

友人は、ハトちゃんと会うのは二回目だ。でも、ひょっとしたら、一回で終わった可能性があった。

昨年、大病を患ったのだ。

そのまま、会えなくなってしまったかもしれなかった。はるか遠くに旅立ってしまう可能性があったという。そうはならなかったけれど。

地道にコツコツと治して、体力をつけて、自分で運転して、我が家に来てくれた。

対面キッチンのこっち側で、私がフライパンをあおっていると、ピアノを弾き終えた友人は、私の方へ話しかけてきた。

「ねえ、今夜は何の曲かけようか?」

その問いかけに、私は一瞬で昔へ連れ去られた。

*

その家へ向かう坂道は、両側に小さな食堂や飲み屋が並んでいて、いつもなんだかいい匂いがしていた。鼻腔に美味しい空気を吸い込み味わいながら、軽い足取りで坂をあがるのだ。

坂をあがる前に、コンビニの公衆電話から「もう着くよ、何か買っていくものない?」と聞くのが常だった。そうしておくと、玄関をピンポンした後すぐに開けてくれるから。いつもの笑顔とともに。

私の家から見て、大学の敷地を挟み反対側のエリアにその家はあった。三階建のアパート。上から見るとアルファベットのH型をした変な建物で中庭や渡り廊下があった。エントランスを入り一棟目を抜けた奥の階段を上がって三階へ。階段のすぐ横が目指す部屋である。

幾晩、その部屋で朝を迎えただろう。

幾晩、寝ないで語り合っただろう。

叶うならば、また、その部屋に行きたい。その部屋の主が、ふたばちゃん(ニックネーム)である。大学時代の私のツレだ。

初めてその部屋に遊びに行った時のことを昨日のように覚えている。

何かの新歓コンパの後、帰る方向が同じだったのでついて行ったのだ。なんの心構えもせずに入ると、もうそこにはふたばちゃんの巣であって、ふたばちゃんワールドが私を呑み込んだ。

一言で言うと、物だらけ。

実家からありったけ全てのカセットとCDと本とコミックを持ち込んであったのだ。ベッドの下、フローリングの床の上には、お宝が詰まったまだ開封していない段ボール箱が所狭しと並んでいた。彼女の中の一軍と思われるコンテンツたちはすでにいい感じで本棚やライティングビューロー(本物)に並べられていた。どおりで「一人暮らしを始めるのに家族総出で、一日中、物を運んだ。」と言ってたわけだ。そして、大学生協で揃えたカラーボックスで構成された私のワンルームとは違って、そこはオークやウォルナットでできた重厚な木製の家具達で部屋が構成されていた。その隙間という隙間にぎっしりと本とコミックとCDが詰め込まれているのが見えた。

私は田舎の進学校で高校生活を過ごしてきたため、3年間、体の外側からの圧により知識を詰め込まれるだけ詰め込まれてきた。それが急に終わり、「何を吸収しても良いよ」という開放感の中、初めて自分の内側からの喉の渇きに気がついたところだった。

いくつもの昼を共に過ごすよりも、たった一晩を共にするだけで、かけがえのない人になりうる。

高校時代、毎日一緒に小テストを受け、同じグループでお弁当を食べてきた女子達とは、明らかに異なる手応えをふたばちゃんから感じていた。

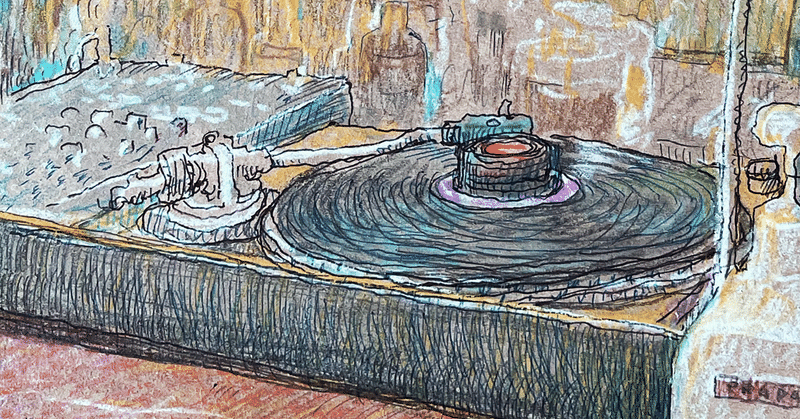

ふたばちゃんのオーディオセットは、キーボードの下に鎮座していた。その部屋はふたばちゃん本人が演奏する音とふたばちゃんがセレクトした洋楽の洪水だった。

Chicago "You're the Inspiration"

まさに、ふたばちゃんにビビビときたのである。

a-ha "Take On Me"

その日から、私は足しげくその部屋へ通うようになり音楽のシャワーを浴びた。お父様がFMのエアチェッカーだったそうで、お父様の字がびっしりと書き連ねられたインデックス付きのお宝カセットもたくさん持ってきていた。

世代を超えて膨大な数の曲に精通しているから、よくレコメンド攻撃を受けたなあ。

Billy Joel "Honesty"

ふたばちゃんは、「将来何になりたい?」という私の問いに即答で、「おかあさんみたいになりたい」と答える人だった。

きけば、「何でも作れて何でも知ってて何でも理解してくれる、万能な存在」なんだって、おかあさん。

そのおかあさんを守っている人、おとうさん。

ふたばちゃんは、いいご両親に育てられたようだった。

実はふたばちゃんは、割と度胸がすわっていた。しかも、意外と図太い。

大学の敷地内を耕して勝手にさつまいもを植えていたし、学内の薮からドクダミを収穫してきて、部屋で干してお茶を煎じたりしてた。

だから、部屋に行ったときに出される飲み物には、ちょっとだけドキドキするのだった。

「今日は、なんのお茶だろう?」

ふたばちゃんのベッドの前に一畳分くらいのペルシャ絨毯が敷かれいて、そこにクッションを持ってきて寝転がるのが私のお気に入りだった。どうやって入手したのかよく分からないヨモギのお茶をすすりながら、恋バナを延々と話す。その部屋のなかで静かに洋楽は漂っていた。

Bangles "Eternal flame”

今でも、あの一連の夜は永遠だ。

一回も出席したことのない講義のレポートを、手元にある友人のノートのコピーから想像してどうにか捏造した夜。

仕送りまでまだ遠いのに古本屋で漫画を大人買いしてしまって、手元に残った少ない食材を持ち寄ってやった給食合宿。

Richard Marks “Right Here Waiting “

ベランダの向こうに見える四角い濃紺の空が下の方からうっすらと白みはじめているのに気がつくのが常だった。

「ああまた講義に出なくては」

そう思いながらも、いつまでも音に身を委ねていた。

後から振り返ってみると、分かる。

友情においても、その人の背景を全て知りたい、吸収したいと思う熱量が振り切れていた瞬間が人生の中で何度か訪れている。

あれは熱愛時代だった。

*

あの頃のように、また

「今夜は何の曲かけようか?」

と聞かれた。

現在のふたばちゃんは、私の家のリビングでバランスボールに腰掛けている。あの頃と比べると随分と細く痩せてしまって顔色も白い。少し歩いただけでも呼吸があがってしまう。

「私ね、聴きたい曲を沢山持ってきたよ」

「おお、良いね。楽しみだ」

「その中でも特に聴きたい曲があるの」

「なんだろう」

「手術が終わって、意識が戻ってきた時に聴いた曲」

私はハッと固まってしまった。

ふたばちゃんは、ポツポツと話し始めた。

何をやってもすぐ疲れてしまうので、なんだかおかしいとずっと思っていたこと。病院で心臓が肥大していることが分かり、緊急手術になったこと。

無事手術は成功して、オペ室からICUに生還してきた。でも、体力はすっかり失われてしまって、一人では寝返りも打てない。声も出ない。ただただ横たわっているだけの日々が続いたのだそうだ。自分がどうやって歩いたり話したりしていたのか思いだせなくなった。そんな時だからこそ、音楽が聴きたくてたまらなかったと。

音楽への渇望。

その病室に、家族からラジカセが差し入れられることになった。看護師さんは気を利かせてCDをかけてくれたそう。でも、それはオルゴールのオムニバスで、なんだか涙が滲むほど「そうじゃない」と思ってしまったそうだ。

看護師さんに静かに合図を送るふたばちゃん。

それは熱いまばたきだった。

看護師さんは合図に気がつき、その後いくつかCDを変えてくれて、ふたばちゃんはその都度、まばたきをしたそうだ。熱く。

私は思った。

どんなにか熱いまばたきだったろう。

意中の曲をかけてもらうためのたった一つの手段。生きていこうとする力の源(みなもと)を得ようとしている。その姿は、真剣そのものだったはずだ。

ふたばちゃんの方を見て私はニッコリした。

「わが家は隣とは20m以上離れているから、屋根が吹っ飛ぶくらい大音量で聴いても大丈夫だぞ」

「あはは。小さな音でもじっくり聞くよ」

「この世界への帰還おめでとう。Welcome to this world !」

私はそういうとステレオの真ん前の中央に椅子を置いてふたばちゃんを座らせると、曲をかけた。

Toto “Africa”

嗚呼、めぐみの雨のように音のシャワーが降り注いでくる。音は空気をふるわせて、耳の奥の鼓膜を揺らす。そして脳へは、音だけではない五感を伴った記憶として伝達されていった。

背後から見るふたばちゃんのシルエットは、歓喜に満ちていた。少し光っているかのような感じさえした。

元気になってくれてありがとう。

ここへ来てくれてありがとう。

私は喜びのあまり声が出ない。

私も熱くパチパチとまばたきしたのだった。

🎍

あけましておめでとうございます。

2024年もどうかよろしくお願いします。

noteの活動といたしましては、ずっと熟成していた下書きを書き上げるところから始めてみます。

(一部再掲の部分を含んでおります)

皆様におかれましても飛躍の年となりますように心からお祈りしています。

ハトちゃん(娘)と一緒にアイス食べます🍨 それがまた書く原動力に繋がると思います。