皆さん、こんにちは。

新所沢から日本を元気にするジムトレーナーの佐藤です。

私が代表を務めるスモールジム情報はこちらです。

今回より、定期的に『所沢の魅力を発信』していきます。

公式LINE登録をしていただきますと、タイムリーにお伝え出来ますので、良ければ上記のクラブ情報リンク内よりアクセスをお願いします。

さて、記念すべき第一回目の紹介はこの方!

『若山牧水』

【プロフィール】

宮崎県東臼杵郡東郷村(現・日向市)の医師・若山立蔵の長男として生まれる。1899年(明治32年)宮崎県立延岡中学校に入学。短歌と俳句を始める。18歳のとき、号を牧水とする。由来は「当時最も愛していたものの名二つをつなぎ合わせたものである。牧はまき、すなわち母の名である。水はこの(生家の周りにある)渓や雨やから来たものであった」。

1904年(明治37年)早稲田大学に入学。同級生の北原射水(後の白秋)、中林蘇水と親交を厚くし、「早稲田の三水」と呼ばれる。1911年(明治44年)創作社を興し、詩歌雑誌「創作」を主宰する。この年、歌人・太田水穂を頼って塩尻より上京していた歌人で、のちに妻となる太田喜志子(1888-1968)と水穂宅にて知り合う。1912年(明治45年)友人であった石川啄木の臨終に立ち合う。同年、水穂が仲人となり喜志子と結婚。1913年(大正2年)長男・旅人(たびと)(1913〜98)誕生。その後、2女1男をもうける。

(出典:Wikipedia)

個人的には、活動名を“最も愛していたものの名前をつなぎ合わせた”ところに共感しました。私の社名も、父の名と妻の旧姓をつなぎ合わせたものです。(父:幸一 + 旧姓:一色 =幸一色)

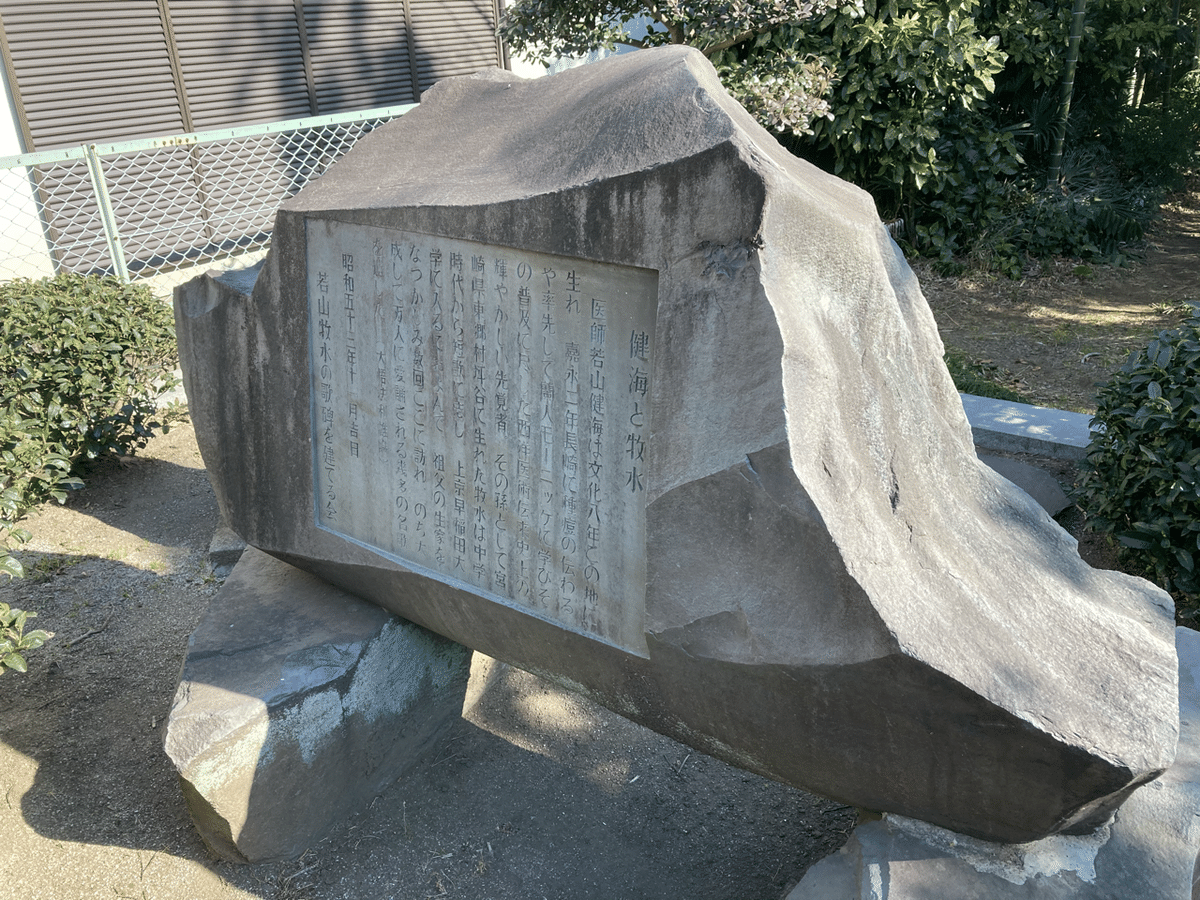

彼(牧水)の祖父の生まれ故郷が神米金だったことから、大学時代に所沢を訪れた若山牧水。昭和53年、牧水の没後50年を記念して地元の有志たちによって牧水の筆跡を刻んだ歌碑が建設されました。

この歌碑が建設されている場所が自宅からも近かったので、拝見してきました。

飲む湯にも 焚き火のけむり 匂ひたる 山家の 冬の 夕餉なりけり

若山牧水

(のむゆにも たきびのけむり においたる さんがの ふゆの ゆうげなりけり)

意味・・山小屋の囲炉裏には、自在鍵に吊るされた大鉄瓶で湯が沸かされている。暖を取るために時々焚き火が加えられ煙が上がっている。今、暖かい湯を飲み夕食をしている。

山小屋で知らない人達と囲炉裏を囲んでいる風景を思わせます。知らない仲でも、ランプの灯のもと話がはずんで旅愁を楽しんでいる姿です。

以上。

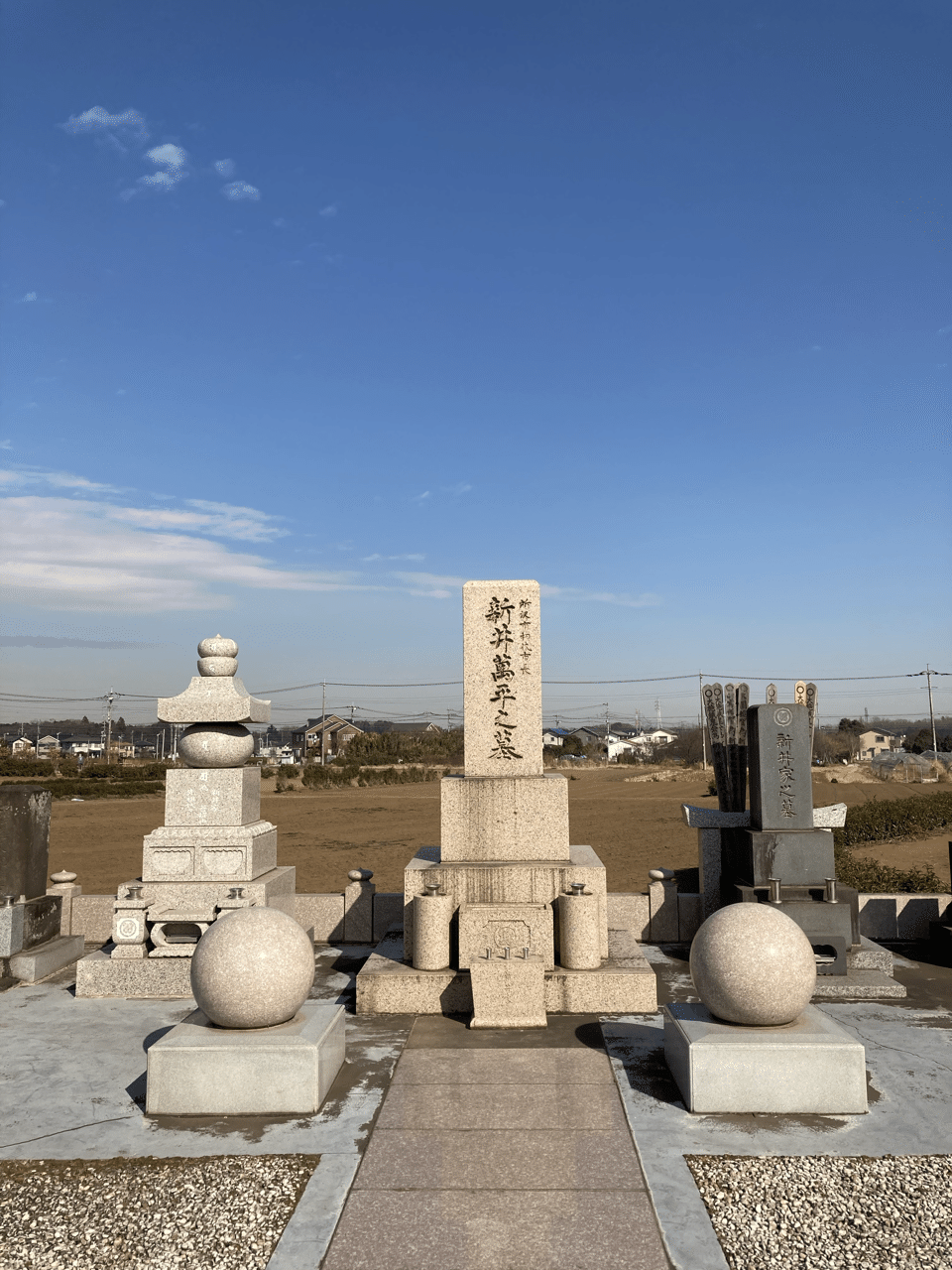

この歌碑建設に携われた初代所沢市長の新井萬平氏のお墓も近くにあり、参拝いたしました。

偉人たちの軌跡を辿り、自分が“今”を豊かに生きていれるのは、こうした方々の努力の上で成り立っているのだと感謝の念を抱きつつ、後世にも引き継いでいきたいと心に誓いました。

余談ですが、牧水は1日に1升を飲むほどの大酒飲みだったそうです。

アルコール依存症ともいわれています。何事も“適量”が大切です。

ちなみに、1日平均20g程度のアルコール摂取(ビール中瓶1本・日本酒1合・チューハイ(7%)350ml・ワイン200ml)が厚生労働省が推進する適正量です。人生“幅広く”楽しんでいきましょう!

本日は最後までお読みいただきありがとうございました。

今後も「所沢の魅力を発信」していきますので、是非お楽しみにしてください♪リクエストがあれば、コメント・メッセージお待ちしております。

※ まだ“友だち”になっていない方は、以下のボタンをクリックして登録をお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?