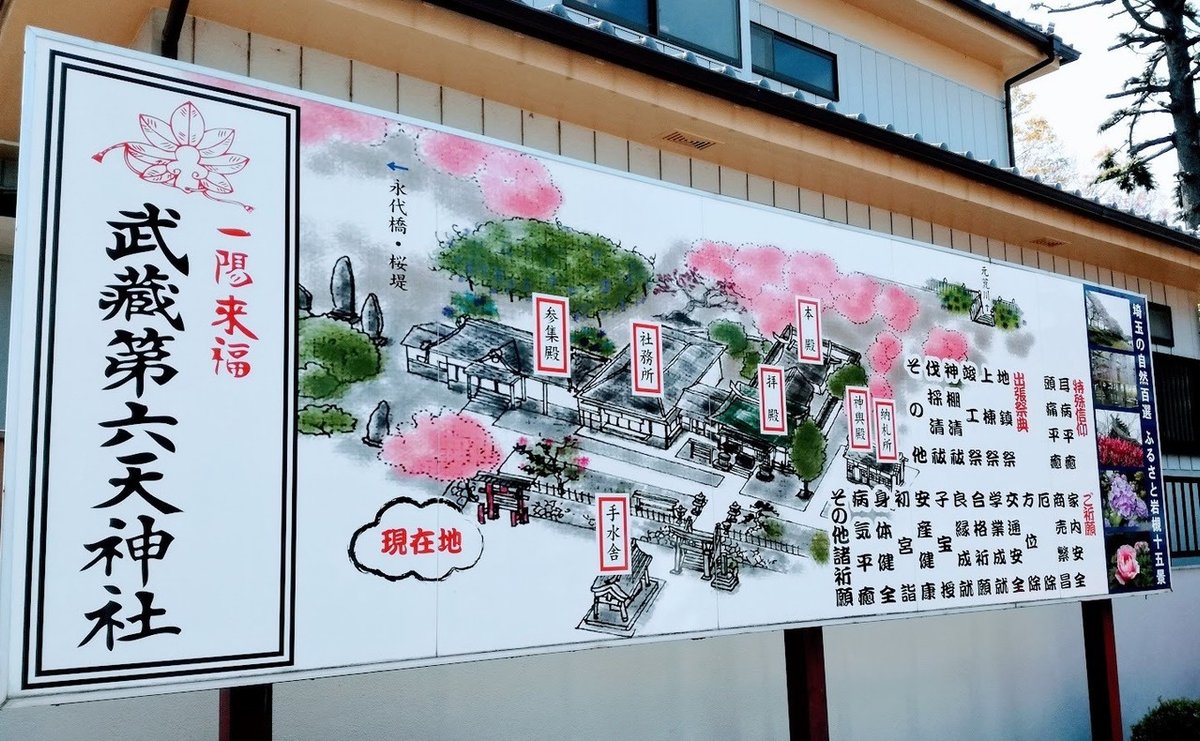

武蔵第六天神社【埼玉・さいたま市岩槻区】

こ、これは、神社ブームに乗ったのでしょうか。

のっけからすみません。実は15年ほど前(2005年頃)に、20.315はここに初めて参拝しております。その時は、この神社は社殿も古く、参拝客も少なく、どちらかといえば閑散とした雰囲気の神社でした。まあ、真夏の暑い時期だったので参拝する人が多い筈もなかったのですが・・・。

いつの間にか、ここは真新しくなり、少なからぬ参拝者が訪れる神社に変貌を遂げていました。

それにもまして、HPの充実ぶりにも目を見張ります。キャッチ―な題字にも、ここ武蔵第六天神社(むさしだいろくてんじんじゃ)の意気込みが伝わってきます。

「諸々の願いを叶える向かい天狗絵馬 武蔵第六天神社」

各種ご祈祷にも注力されていますが、何といっても「神前結婚式」の案内ページも実に気合がはいっています。男女のモデルでも起用したのでしょう、新郎はかっこよく新婦はかわいい。

この画面を見たら、「ここで結婚式やりたい!」と思ってしまうほど、写真、レイアウト、文章内容が充実かつ美しい作りになっています。

いよいよ武蔵第六天神社の時代到来!と思ってしまいます・・・。

「第六天神社」という社号を掲げる神社は関東を中心に、東日本各地にありますが神仏習合時代に創建され、元来は「第六天魔王(だいろくてんまおう)」を祀る神社でした。これは仏教における修行を妨害する魔を意味しています。

「魔」を祀るということは一体、どういうことでしょうか。

20.315的に、ものすごく大雑把に解釈をほどこすと、

「魔」は邪悪である → だから修行を邪魔する → 邪魔をする「魔」の前で仏の道を究めると、その「魔」も味方する → だから「魔」王として崇める → 崇めないと、もしかしたらたたりが起きるかも → だから邪悪である・・・

みたいな感じです。なんだか無限ループな思想です・・・。

「魔」は後世、その魔力を封じ込めるために永遠に祀る、ということが大切なわけですが、その考え方がそのまま「魔王」様としてお祀りすることによって民衆の安心、安全が保たれる → 幸せになる、という思想に発展していったのではないか、と20.315は思います。

ここで想起されるのは、やはり「怨霊信仰」です。

日本三大怨霊(菅原道真、平将門、崇徳天皇)は、死後のたたりによって「大魔王」と崇められましたが、「怨霊としてたたりが起きてほしくないので、お祀りする」という日本古来の思想と関係あるのでしょう、おそらく。

武蔵第六天神社の神の使途は「天狗」です。崇徳天皇は配流されたのち、その姿形が天狗のようであったと言われていますし、菅原道真は天神様といわれています。

そう、いろんな部分でリンクしてきますね。

明治期に入り神仏分離政策がとられてからは、仏教的な考え方は除かれます。武蔵第六天神社も神様は「第六天魔王」から「淤母陀琉神(おもだるのかみ)」と「阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)」に転じます。

この二柱とも、古事記では神世七代(かみよのななよ)の第六代の神様なので、「第六天魔王」のミラーゴッド(こんな用語はありませんが)に進化(変化)したのです。

ま、細かい解説はこの辺までにしておきましょう。

令和時代の「武蔵第六天神社」は「一陽来復」を願う地元の市民、関東一円の民衆から愛され、元荒川のほとりに清らかに静かに鎮座する神社として、今後、一層発展する予感がします。

場所は岩槻区ですが、ちょうど鉄道空白エリアなので車がないと行けません。が、お住まいが関東の方は、ぜひ一度ご参拝を。

【基礎データ】

■創建 天明2年(西暦1782年) 江戸時代

■祭神 淤母陀琉神(おもだるのかみ)、阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)

■住所 埼玉県さいたま市岩槻区大戸1752

■HP 武蔵第六天神社

※写真はいずれも20.315が撮影。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?