【GD】グループディスカッション対策 勝ち抜くコツ

どうも、とほほ就活生です。今回は、GDこと、グループディスカッションに関して書いて(タイピング)いこうと思います。

まず、これまでのグループディスカッションでの手応えはどうでしたか?とても良い、よく分からない、やったことないなどあるでしょう。そこで、今回は、よく分からない、やったことがない人達向けにGDに関して書いていこうと思います。

GDとは?

GD(グループディスカッション)、これは学生が4~5名であるお題に対して議論を行なっていくという選考になります。*基本4~5名

そして、GDの評価ポイントとしては、大きく3つに分かれています。印象、責任性、コミュニケーション力です。

GDのお題はというと、さまざまありますが、よく出てくるお題を3つほど紹介していきます。主張系、どうする系、企画立案系です。

以上がGDの基礎的ないようになっています。次からそれぞれについて詳しく説明していこうと思います。

▼おすすめの本

評価ポイント

印象、責任性、コミュニケーションの3つです。それぞれについて具体的にみていきましょう。

印象とは?

マナー、身だしなみのことです。

具体的には、清潔感があるか、元気な挨拶ができているか、素直さが感じられるか・笑顔や表情が良いかです。

スーツ、シャツ、ネクタイにシワがないか、髪型に寝癖はついていないか、素直さや笑顔は、人とコミュニケーションをとっていく上で重要なことなのでしっかりできているか、そう努力しているかです。

責任性とは?

行動、影響力です。

具体的には、行動だと、発言を率先して行なっているか、議論の方向が違う向きに進んでるときに起動修正できているか、合意形成(結論)に向けて意欲的・積極的に発言できているかです。

影響力だと、議論を正しい方向に導いているか、合意形成に具体的に貢献したかです。

議論に参加する意欲、姿勢、実際の行動です。GDは、発言しなければ議論に入っていないと同じになってしまうので、どんな些細なことでも積極的に発言していきましょう。例えば、誰かのアイディアに同意だったり、アイディアのアップグレードだったりです。*ただ、相手を否定するだけの発言、まとはずれな発言は避けましょう。否定の場合は、相手の意見を褒めて、自分の意見を述べるようにしましょう。

コミュニケーションとは?

協調性、対人配慮、説得力・論理性、共感性、謙虚さです。

具体的には、協調性:他のメンバーに発言を求める、人の話をしっかり聞くです。

対人配慮:反論の際には、相手に配慮のある言い方、伝え方をする。

説得力・論理性:自分の考えを人に論理的に伝え説得する。

共感性:他のメンバーに理解や共感を示す。

謙虚さ:全員に隔てなく同じ対応をする。

共感性、論理性は非常に大切だと思う。共感してくれるだけで、発言者はとても気持ちが楽になったり、発言しやすくなったりする。そして、論理性はビジネスの世界に入っていく上で、重要。どのような経緯、根拠で意見を述べているのかを相手に伝えないと、相手も動いてくれないし、説得もできない。

GDのお題

GDにおいて、どんなお題が出たとしても、前提条件を揃えることから始めた方がいいです。ひとそれぞれ、お題に対してイメージが違うため、議論があっちこっち行ってしまう。そして、アイディア決めの際は優先順位を作って判断することが楽だと思う。要は、前提条件に照らし合わせて、どのアイディアが実現可能か、期間的にできそうかなどで順番をつけていく。結構、どのアイディアがいいかの選択で、前提を見落としてしまうことがある。

では、それぞれのお題についてみていこう。

主張系

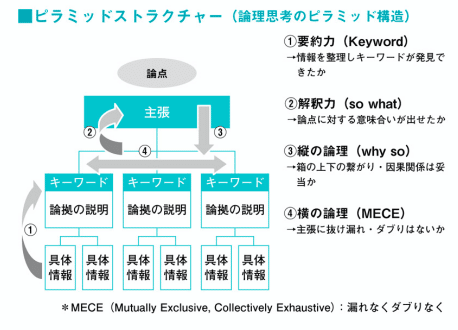

議論の流れは、下のようになっています。また、論理的思考フレームワークはこのような構造になっています。

①論点を確認する:お題に答える目的、面接官の知りたいことを再確認する(前提を確認する)

②情報を洗い出す:お題に対しての情報を出していく。ブレインストーミング的なやつ

③グルーピングする:似たような情報をまとめていく

④仮結論を出す:課題、解決の方向性などを一度まとめる

⑤抜け漏れを洗い出す:上記の仮結論に抜け漏れがないかを再確認する

⑥MECEを確認する:グルーピングに抜け漏れがないかを確認する

⑦結論をまとめる:補強した情報などを追加して、最終的なまとめをする

例題:仕事において重要なことは何か?

いい会社の3つの条件など、、、

どうする系

これは、コンサル業界志望の就活生ならよく目にするお題ではないでしょうか。ケース面接などで、売り上げを2倍にするためには?などです。では、議論の流れを見ていきましょう。

①問題を定義する:前提を揃える。何ができていないか、何が問題か

②切り口を考える:問題を切り分けるための視点。コーヒーショップの売り上げなどだと、お客さまの人数*回転率*買ってくれる数*値段など売り上げを分解していき切り口を複数考えていく

③問題を絞り込む:切り口を組み合わせて、抽象的な問題から具体的な問題に絞り込み、理由づけをする

④原因を洗い出す:上のように原因を洗い出して、深堀する

⑤根本原因を特定する:因果関係を考え、もっとも解決すべき原因特定をする

⑥対策案を考える:原因に対して、アイディアをだしていく。アイディアベース、発想力を使ってできるだけ多く発言していこう

⑦効果を検証する:最後に全体を一度見直し、アイディアが原因解決に有効的かどうか見直す

例題:遊園地のお客さまをふやすにはどうするか

スターバックスの売り上げを2倍にするにはなど、、、

企画立案系

これは、名前の通り企画を0から考えていくものです。最近よく聞く0→1系です。これは、上記2つのやり方で進めていく方法があります。

主張系の流れで進める場合

①進め方を合意する:WILL・CAN・MUSTで話し合うことを合意する

②WILLを話し合う:ゴール、目的などを話す

③CANを話し合う:自分たちができること、得意なことを話す

④MUSTを話し合う:現在から将来に向けて、何が足りてないか、何をもとめられるかを話す

⑤複数の企画案をまとめる:これまでの話し合いを統合して、考えられる結論をだす=アイディア

⑥最良の企画案を選ぶ:合理的、実現性があるアイディアを選ぶ

⑦企画案の主張を再構成する:結論との理由づけをまとめる

どうする系の流れで進める場合

①未来から振り返り問題を定義する:ゴールからの逆算で何ができていないかを議論する

②切り口を考える:上の何ができていないという問題を切り分けるために分解していく

③未来の問題を絞り込む:未来の問題を具体的に絞りこみ、理由づけをする

④未来に想定される原因を洗い出す:上の問題が起こる原因を考える

⑤未来に想定される根本的原因を特定する:因果関係を考えて、どの原因がもっとも影響しているかを特定する

⑥これからの企画案を考える:上の原因に対してのアイディアを考えていく

⑦再整理する:全体を振り返り、結論と理由づけを再整理する

まとめ

以上がGDに関しての記事になります。結論、楽しむことができれば問題ないです。世の中、楽しんでる人には勝てないと思っています。イチロー選手も、「努力を努力と思っている時点で、楽しんでいるやつには勝てない」と言っていました。

なので、僕から言えることは、総括して「楽しんで」です。ただ、この記事の内容が楽しむために役に立つことを願っています。何事もルールを知ることからですので、微力ながら役に立てればと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?