小3から英語を学びなおしてみよう(その9)

その8からの続きです。今回見ていくのは Unit 9 です。これで小3での英語「活動」は最終単元です。5コマつまり5週間かけていきます。

何やら絵本を読む、というか朗読を聞かされるようです。

教師が「ほわっきゃんゆーしー?」と生徒に問いかけるようです。「何が見えるかな」って。キツネさんとへびさんが見えますね。ほかにもいろいろです。かくれんぼで遊んだことがどの子にもあるので、そこから好奇心を抱かせる工夫です。

これ、再度言いますが絵本です。英語の朗読を生徒に聴かせます。ALT教師に朗読させるか、録音音声を使います。こんなの。

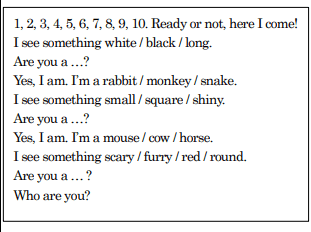

「わん、とぅー、すりー、ふぉー、ふぁいヴ、しっくす、せヴん、えいと、ないん、てん」 ああ、かくれんぼの始まりです。「れでぃおあのっと、ひああいかあむ!」 もういいかい、始めるよ。

「あーゆーあらびっと?」とか以下順に訊ねていくわけですね。そうすると「いぇすあいあむ。あいまらびっと」とかALTの先生が声に出してくれるのかな。録音音声にもそういうの収録されてるし。

眺めていくと楽し気ですけど、文部科学省による指導案に目を通すと、分単位でこんなクイズやれとかあんなゲームやれとかあって、しんどいなーって感じてしまいます。

こんなの実行不能に思える。

この指導案どおりに「活動」だなんて小学校の先生には荷が重すぎます。私が幼い頃に通っていた子ども英会話教室みたいに、この分野に特化された講師でないと辛いのではないでしょうか。想像ですがほとんどの小学校では、紙芝居風にパワポでさっさと活動を進めていっている気がします。

もしそうだとしたら、英語教科書のなかだけに存在するインターナショナル風学校と同じで、パワポのなかにだけ存在する英会話教室をみんなで視聴してそのまねっこをして終わりってところでしょうか。

『となりのトトロ』のビデオを一日中視聴している幼児の姿に怖ろしいものを感じると述べたあのアニメ作家さんの気分です。アニメのなかで仮想現実的に野原をかけまわる幼年期を過ごして、実際はテレビの前から動かないままという奇態。それと重なる気がします。いえちゃんと「活動」なさってると思いたいし、検索するとなさっている動画がいくつも見つかりますが、それらはモデル授業で、本当にああいうのできるのでしょうか?

私が教諭ならきっと投げ出してしまって「パワポで順番に見せていくからみんないっしょに声をだして。ほれクイズやれ」みたいにさくさく進めて課題終了にしてしまうと思う。めんどくさがりやだから。

保護者にしても、我が子に英語得意になってほしいと願うものの、どうサポートしていいかわからないから余力のある家であればどこぞ英会話塾に通わせてカバーしたくなるのでしょうね。

ひとが一律の枠を最終的に求めてしまうのは、結局「めんどくせー、誰かさっさとものさしつくってちょ」と思うのが常だからです。英語学習はとりわけめんどくささ度が高いぶん、このあと学年が上がっていくにつれて枠がはっきりしていく、そんなところなのでしょうか。

小3の英語についてはここまで。後日、小4ぶんに目を通していきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?