アインシュタイン(満26歳)のノーベル賞論文は穴だらけ - Part Ten

論文の最終第9節を解読していきましょう。

第8節の解読はこちら。そして以下が第9節です。

日本語にすると「紫外光による気体の電離について」です。易しいことばにすると「紫外線が気体分子にあたると、陽イオンと電子(ちなみに電子は常にマイナス電荷)に分離する現象について」です。

イオン化ですね。

念押ししますが1905年当時は、原子の作りは未解明でした。私たちが中学理科で習う、こういう概念図は…

この論文(1905年3月)の頃には影も形もありませんでした。

ただ紫外線を気体分子に当てると、マイナス電荷(電子ですね)とプラスの何か(陽イオン)に分離することは、実験で確認されてはいました。

アルベルトは最終節でこのことを取り上げて、そしてこんな不等式を提示してきます。

意地でもプランクの「h」は使わず「Rβ」で押し通してきますが、ここでは「h」に書き替えてしまいましょう。[追記:ここ後で直します]

ああちなみに「J」は「1グラム分子あたりの理論的な電離(イオン化)エネルギー」("die (theoretische) Ionisierungsarbeit pro Grammäquivalent")を表すという、アルくん独自の記号です。

さてこの「J」ですが、レナード教授による測定によると、

で、また別の実験科学者スタークのよる別の測定データをもとに計算すると「9,6. 10^12 Erg」で、だいたい同じ値(とアルは述べています)です。

そして本小節そして本論文のフィナーレとして、こんな数式が提示されるのです。

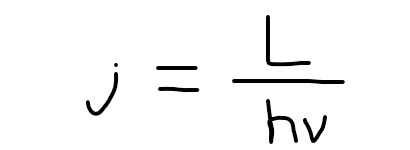

左辺の「j」は小文字のジェー。「L」は「分子1個が電離(イオン化)するときに吸収される光量」。「Rβ」は要するに「h」ですので、こんな風に書き替えできます。

これをじーっと見つめていると「j」はすなわち「光の最小単位であるところの『hv』(光量子!)を分子の群れにあてると、あてた数だけ分子がイオン化する」のことだと読めます。

「L」という面積を、「hv」という小面積に区分けしていくと、「6÷2=3」とか「12÷3=4」とかのようにきりのいい数 j になるよ、と。

そうなのですかヘル・アインシュタイン? 「誰か実験測定してみてくれ、どんな気体分子についてもそうなるとわしは思うとる」

「1905年3月、ベルンにて」

以上、全17頁の論文です。

次回より冒頭からおさらいしていきます。

[追記:hへの置き換えの際に「N」を挿み忘れていたので後で挿みます]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?