【意訳】デヴィッド・ホックニー:絵画の中に入り込む感覚を与えるには

※英語の勉強のためにざっくりと翻訳された文章であり、誤訳や誤解が含まれている可能性が高い旨をご留意ください。

もし間違いを発見された場合は、お手数ですが 山田はじめ のTwitterアカウントへご指摘を頂けると助かります。

WAYS OF LOOKING, AND BEING IN THE BIGGER PICTURE

Andrew Wilson

David Hockney :Tate Publishing (September 18, 2018) より

デヴィッド・ホックニーは絵画に真実らしさ(verisimilitude )──写実的な事実を記録しようとしない。

彼が作品を通して提示している真実とは、視覚に関するものだ。我々はどの様に世界を観ているか、その感情的な空間の見え方をどの様に描くか、というものである。ホックニーが1968年から1977年の間に取り組んだポートレイトとダブルポートレイトは、彼の作品の中で最も有名かつ高く評価されている──だがこれらの作品もまた、リアリズムとナチュラリズムに関する彼の葛藤が表出したものなのだ。

ナチュラリズム(自然主義、本能主義)は本質的に、アーティストが観たものを複製しているのではない。どちらかと言えば観て感じるという体験を描いているのであり、そこでは感情的な反応が重要な役割を担っている。

1970年代初め、ナチュラリズムはホックニーにとって自由になるための手段であり、それは初期の描画スタイルの実験にも反映されていた。

例えばホックニーが1974年におこなった説明によれば、彼のナチュラリズムはカメラオブスキュラで投影されたものを忠実に再現することよりもドローイングに関連している。

“どうやって眼を使うか知っていれば、カメラのレンズ以上によく見ることができます。またカメラには、自分が見たものの辻褄合わせはできません。”

結果的にダブルポートレイト作品は、ドローイングと、取捨選択と、心理的かつ主観的な観察によって、調整・構築・決定を同時に行なっている。これは厳格なフォトリアリズムにはできないことだろう。

同じく1974年のインタビューにおいて、ホックニーは明確に宣言している。“1枚のレンズは、両目ほどに優れてはいない。”

彼はフォトリアリズムから退屈以外のものを見い出せなかった。それはおそらく、ドローイングを排除しているという点で、むしろ近年の抽象絵画に近いからだろう。

だが、1970年代の終わり頃からホックニーのナチュラリズムに対する視点が変わり始めた。それはもはや、自由というよりも呪いであった。1981年のダブルポートレイトに話を戻すと、ホックニーはこう感じていた。“いくつかの絵画は、みんなが思っているほど自然ではありません、、、あまりにも自然すぎます。私は突然、これはちょっと違うぞ、と感じはじめました。このイシャウッドの作品なども、なんだか自然じゃないのです。”

Le Parc des Sources, Vichy 1970 という絵画を描き始めたとき、ホックニーはおかしな遠近法を使ったモチーフの描き方に興奮していた。

両脇に植えられた樹木が生み出すその三角形は、並木通りではないのに、それがとても長い道路であるかの様に感じさせる。誰も座っていない椅子はシュールだが、ホックニーがこの絵画を描くためにそこから立ち上がったのだ、と示唆している。

オジー・クラークとピーター・シュレジンジャーの後ろ姿が、風景というより絵画を観ているように感じられることを強調して、この作品には当初 Painting within a Painting (絵画内絵画)というタイトルが付けられていた。しかし、ホックニーはこう説明する。

“それは実際には完璧に自然な光景で、別に奇妙ではありませんでした。その画面には、僅かに中心から外れた強烈なV字が生み出す遠近感があるだけです。ですが、この絵画に着手すると苦戦が始まりました。それは、チュラリズムによって自然な感じを出そうとする戦いから生じた苦しみだったのだと思います。”

その技巧的な絵画は、表面的には遠近法のトリックを賛美しているが、ホックニーと2人の友人の関係性を可能な限り誠実に伝える描写と共に、観ることの喜びを表現している。

Le Parc des Sources, Vichy を描いた10年後、1980年にNYのMoMAで開催されたピカソの大回顧展を観たことによるピカソ作品への新しい考察によって、ホックニーの遠近法にまつわる考え方は完全に一周した。彼はこう説明している。

“なぜ私はピカソをここまで重要だと思うのか、、、それは彼が、真実らしさと外観の再現の対立に多くの問いを投げ掛けているからです。それが私に、ナチュラリズムの持つ真実らしさはリアリティに欠けているのでは、という疑問を持つに至らせました。なぜならナチュラリズムは、リアルすぎるのが問題なのではなく、単に充分にリアルではないことが問題だったのです。”

ナチュラリズムもその他の芸術的慣習と同じく、真実というよりは技術である、とする考え方は、真実そのものを記録しているかの様に感じられるメディウム:写真にも関連している。なぜなら写真にも、技術的な慣習や遠近法、そしてそれをどう使うか、といった基礎が存在しているのだ。

エルンスト・ゴンブリッチは『美術の物語』の中で、ブルネレスキによる遠近法の数学的原則の発見によってもたらされた15世紀初頭の達成を、“リアリティの獲得”と明記して章のタイトルにしている。その章でゴンブリッチは、マザッチオ、ヤン・ファン・エイク、コンラート・ヴィッツという3人の絵画について解説しているが、その内容はリュミエール兄弟の映画 “ラ・シオタ駅への列車の到着”(初上映は1896年フランス)に対する観客の反応を連想させられるものだ。

例えばゴンブリッチは、マザッチオの“The Holy Trinity, the Virgin, St John and donors 1427:聖三位一体”における遠近法の技術的トリックについてこう書いている:

“この壁画が公開され、まるでその壁に穴があり、ブルネレスキの近代様式の新しい教会が埋め込まれている様に見えたとき、フィレンツェの人々がどれだけ驚いたか想像できるだろう、、、、その図像は、実物の立像に見えたのだ。何よりもこの視覚効果は、遠近法のフレーム内に図像を配置することで強化されている。我々はそれに触れられそうだと感じると同時に、それらが持つメッセージが身近に感じられるのだ。”

ゴンブリッチは、絵画がどの様にして鑑賞者の心を掴むのかを説明する──数学的配置、つまり遠近法によって主題とその意味が増幅され、奇跡と聖性が顕現したように感じる効果を生み出しているのだ。

絵画上の図像に“触れられそう”という感覚は、レオン・バッティスタ・アルベルティが初めて明確に遠近法に触れた15世紀の論文『絵画論』を反映し、マザッチオが巧みに遠近法を使用したことを証明している。

アルベルティにとっての理想的絵画とは、鑑賞者が存在する現実の空間と、絵画上に再現された空間がひとつになっているように見え、鑑賞者が絵画の主題との身近な結び付きを感じられるものだった──それはゴンブリッチがマザッチオの絵画について述べているように、遠近法を使うことで達成されていた。

この件に関するゴンブリッチの美術史的叙述は、“ラ・シオタ駅への列車の到着”を観た暗室の中の観衆は怪我をすると思って混乱した、という逸話に似ている。

ゴンブリッチは遠近法と真実性の創造を同じものとして扱っているが、これはリュミエール兄弟の映画に関する逸話が、第四の壁を破壊し、自分が観ているものを完全に真実だと信じさせるシネマの力を説明していることと同じである。

こういった記述が示唆するのは、鑑賞者は絵画世界との増幅された繋がりを感じ、それを“リアル”だと受け取る、ということだ。列車の到着やマザッチオの描いた図像の場合、作為感が一時的に抜け落ち、我々は見たものを信じてしまうのである。

更には、それが作為的に構築されたものであるという認識さえも見事に失ってしまう。もしこれが事実ならば、アルベルティが示唆したように、遠近法の効果のひとつは鑑賞者と絵画の間にある境界を取り除くことだと言えるだろう。

こういった視点が、1970年代終盤におけるホックニーの遠近法に対する疑念の核心になっていた。

彼がナチュラリズムの罠に行き詰まったと感じた時に、これらの疑問が生じたのは偶然ではない。1977年からのホックニーは前にも増して、可能な限り写真的な真実感を帯びた手法で主題を描写しようとしていた。しかし、そういったリアリティを構築していく描写によって鑑賞者と絵画の繋がりが断たれ、境界が生まれてしまうのでは、という不安があった。

ホックニーにとって、遠近法の罠は2段構えだった。写真空間の視覚的印象を模倣した絵画を描きたい一方で、一点透視図法は鑑賞者を画面に引き込むというよりも絵画から締め出してしまう、という認識へと彼を導いたのだ。

全ての単純な遠近法は、鑑賞者を感情的に強く引き付けるために、彼らを実質的に片目をつぶって立ち止まっているような状態にする。写真空間における一点透視図法が鑑賞者と作品を本質的に隔ててしまうとホックニーが考えるのは、その状態が、観るという行為における時間の流れと移動を考慮していないからだ。

10年後、ホックニーはその袋小路を抜ける方法を見つけた。それは絵画への取り組みかたの変化(画風や画材の変更)、ピカソ作品の新たな解釈、17世紀中国の巻物絵画の応用、写真が持つ一点透視図法の原則を破壊する批評的探求などによって導き出された。

その後のホックニー作品における基礎の大半は、この10年間で開拓されたものによって構成されている。1987年、ホックニーは批評家のローレンス・ウェシュラーに対して、ゴンブリッチによる遠近法の解釈とは真逆の見解を述べている。それはまるでデヴィッド・ボームなどの物理学者のような考え方で、“『もの』同士や、我々と『もの』との相互関係性”をより広い視野で捉えるように呼び掛けるものだった。

その会話の中でホックニーは、ルネッサンスでの遠近法の勝利に関するゴンブリッチの有名な言葉を引用している。

“『我々はリアリティを獲得したのだ』──そのリアリティが我々と絵画を隔てたのだとしたら、それはピュロスの勝利(犠牲が大きすぎて割に合わない勝利)ではないかと思えてしまいます、、、それとは対象的に物理学者たちは、もっと流動的な状況を示唆しています。彼らが言っていることは、我々が世界を描写する際に大切なこと──何を描写するかではなくどうやって描写するか、ということに深く関係していると気付いたのです。”

1960年代初期の特定のモチーフは、絵画が“技術的な装置”であると示すもので、例えば Play Within a Play, 1963 などでは作為の持つ力を象徴していた。そこには異なる表面や平面が再帰的に(平面内平面的に)描かれており、観るという体験の様々なかたちを表現している。

ナチュラリズムへと向かう過程はそれ以降の、陰影に関する試みと遠近法を融合させた作品からも確認できる。その画面を支配しているモチーフは構図によって光源が明確に示されているが、それは多くの場合、逆光の陽射しである。

これらの作品における窓では、カーテンというモチーフが絵画的リアリティを表現している。ホックニーはその窓の作品を通じて、透明性と光に関する探究を続けるきっかけを得た。これは1964以降のロサンゼルスにおいて定まってきた方向性だ。

その光は、空間の中で質量を持っているかのようだ。この光と影に関する試みが、遠近法が生み出すフレーム構造をより堅牢なものにしている。そのためこれらの絵画には、ナチュラルリズム的要素が信用可能性(believability)として反映されている。それは想像というよりも観察を促すもので、ホックニーの初期絵画における重要な特徴である。

その窓は世界を覗き込む窓であり、具象表現と絵画制作という行為を証明する存在であるが、以前のホックニーにとってはカーテンも絵画の様なものであった。“絵画を木枠から外し、カーテンの様に掛けることもできる。” つまり、描かれたカーテンはとても現実的な存在でありえたのだ。

これらの平面性に関する哲学的なあれこれは、突き詰めると全てリアリティに関するものである。もしもイリュージョン(錯視)を取り除いたなら、その絵画は完全なリアル(現実)になる。

この窓は、真実と技巧の両方を描写している──ナチュラリズム的なバランス調整である。また、その窓の逆光は実質的に、ホックニーの全てのダブルポートレイト作品に登場している。この逆光そのものが主題となる権利を得たのは、ルーブル美術館のような窓に射す逆光をフランス風に描いた、一連の絵画とドローイングである。

そのひとつが Against the Day dans le Style-Français 1974 だ。ここでいう“フランス風”とは、その窓の周囲にある壁の描画にホックニーが使用している、点描主義的な技術のことである。 Two Vases in the Louvre 1974 という作品では、その床面に抽象的な色彩が踊り、光の効果を表現すると同時に画面をフレーミングしている。

1960年代後期と1970年代初期におけるホックニー絵画の複雑さはすぐに感じ取れるものではなかったが、遠近法に合わせて光源を慎重に配置する、という堅実な基礎を提供した意味で重要だった。

ひとつの絵画に異なる消失点を複数置くことは、遠近法を理論的かつ実験的に扱うことであった。空間描写を歪めるのは、観るという体験を模倣するためである。比較的単純な構図の、フランス風に逆光を描いた作品でさえ消失点を2つ持っている。

ひとつの絵画に複数の消失点を置くことは、絵画に描かれたものと鑑賞者の関係性を重視することであると同時に、各要素を配置するための空間を歪める、という下準備でもある。

Henry Geldzahler and Christopher Scott 1969 という作品では窓越しに摩天楼が描かれているが、2つの異なる消失点を確認できる。

Christopher Isherwood and Don Bachardy 1968 では、その肖像からより極端な印象を受けるだろう。彼らの前にあるテーブルの消失点はひとつだが、彼らの座っている椅子の消失点は2つに分かれていると確認できる。

これらの絵画は遠近法の使い方を通じて意味を構築している。そのため、この絵画には座っている2人の関係性だけでなく、2人とホックニーとの関係性も描写されていることが重要となる。つまり、この絵画における視点の位置は極めて強い意味を暗示しているのだ。

マザッチオの遠近法は、この世から鑑賞者を切り離すことで、キリストの磔刑という主題への深い感情的・精神的接続を可能にした。

それはホックニーのダブルポートレイトにおける狙いとも近い。遠近法によって自然主義的空間を生み出し、絵画の主題と自分との関係性を表現しているのだから。 The Room, Manchester Street 1967 におけるパトリック・プロクター、ヘンリー・ゲルツァーラーとクリストファー・スコット、あるいはLe Parc des Sources, Vichyにおけるオージー・クラークとピーター・シュレシンジャーといった人々との関係性を。

また、ホックニーが特定の視点から絵を描いたなら、鑑賞者にも同じ場所からその光景を観せることができる。それでも単視点の遠近法という狭い構造の絵画では、観ている時間が長くなるほどに我々はその世界から切り離されていってしまう──ホックニーは、それを強く懸念するようになっていった。

考え方によっては、実験的遠近法と理論的遠近法を絵画内でひとつに結び付ける試みは、ナチュラリズム的な真実に重点を置く、という彼の信条を蝕んだのかもしれない。逆光の絵画は絵画制作というよりも型にはめる行為であった、とホックニーも認めている。

そう考えると Henry Geldzahler and Christopher Scott という絵画は、その5年以上前の作品: Domestic Scenes と同じくらいに作為的・選択的な描写をしているが、その遠近法の使い方だけが異なっている。

ホックニーのナチュラリズムへの態度は複雑だ。1970年にはそれが芸術的自由を象徴していたが、1977年には行き詰まった。しかもホックニーは1980年代初頭において、多種多様な作為によって構築されたそれらの絵画は自然主義的ではないと説明している。(例えば逆光に包まれたなら、座っている人物は普通なら黒いシルエットとして描かれるはずだ。真実を描写して記録しようとする試みは必然的に、ホックニーにとっての障害となった。)

Kerby (After Hogarth) Useful Knowledge 1975 において慣習的な遠近法を風刺した後のホックニーが、一連の絵画と版画を通じて1960年代初期の実践を組み合わせ、新しいスタイルの開発に取り組んだことは明らかだ。

これらの作品の特徴が最も強く現れているのは、1977年に出版されたウォレス・スティーヴンズの詩集、The Man with the Blue Guitar に添えられた一連の版画だろう。

これらの技術的に凝った版画は、遠近法というよりも等角投影図によって空間を描写している。またそれらの作品では、芸術的創造、およびリアリティに対する作為を象徴していたカーテンが復活している。

その版画に添えたホックニーの言葉によれば、それらは詩と似ている。“芸術的な変換であると同時に、現実と想像の関係性なのです。なのでその絵画の中の絵画は、ひとつの画面の中で異なる表現技法を並置・反響・融合させています。”

だが、これらの版画と絵画、例えば In a Chiaroscuro 1977(The Blue Guitarに含まれている版画の別バージョン)や Self-Portrait with Blue Guitar 1977、Model with Unfinished Self-Portrait 1977 といった作品がナチュラリズムの自由への解放を賛美していたとしても、この年は Looking at Pictures on a Screen や My Parents という作品において、再度ナチュラリズムの“罠”にはまることで締め括られている。

見方を変えれば、ホックニーが1970年代に危機感を抱えていたのは、ナチュラリズムという戦場の中で伝統とモダニズムという2つの重圧に調停を結ばせる必要があったからだ。

この文脈から読み解くと、彼の抽象表現に対する態度は矛盾しており、風刺的でもある。だが、ホックニーの“スタイルの混ぜ合わせ”を額面通り受け取って誤解してはいけない。ホックニーは折衷主義的にスタイルを統合しているわけでも、抽象と具象を対立的に捉えているわけでもない。

“事実として、この世には抽象化しか存在しません。単に遠近法の観点から言えば、写真も洗練された抽象です。そう考えると、カナレットの絵画は18世紀の中国の巻物よりもリアルというより抽象的なのだと言えます、、、私がここ数年で最も考えてきたことは、写真と描写、具象と抽象の違いに関する疑問です。”

とは言いつつも、Looking at Pictures on a Screen や My Parents などのダブルポートレイト作品は自然主義的な表現を達成している。なぜならその具象表現は、観るという行為を主題としているからだ。

ダブルポートレイトにおける主題との感情的な人間ドラマは、ホックニーが自分自身を遠近法の構造の中に取り込むことで生まれている(それは同時に、鑑賞者も取り込むことになる。)

Looking at Pictures on a Screen 1977 はいろんな意味で、この後に取り組む作品との繋ぎ目になっている。ホックニーはこの作品の完成前に、美術批評家のピーター・フラーに対してこんな説明をしている。

“この絵画は Looking at Pictures on a Screen(スクリーン上の絵画を見る)というタイトルです。つまり鑑賞者は、この絵画の主題と同じ体験をするのです。彼はスクリーンに飾られた絵画を観ていますが、この絵画の前に立ったならば、誰であろうと同じ様に画面内のスクリーンに飾られた絵画を観ることになります。あなたもスクリーン上に飾られた状態のこの作品を観ていたとしても。ちょっとした逸脱として、スクリーンの後ろ側にカメラを置いてみるつもりです、、、そうすればこの絵画は、単にアートに関するものではなくなります。”

ここでのスクリーンはカーテンと窓、両方の役割を果たしている。絵画の主題をフレーミングして、この絵画空間とその中の作品を観ている状態にするのだ。

結局ホックニーはこの絵画にカメラを描き足さなかったが、もし描いていたなら予見的な意味を帯びていただろう。なぜならその後にホックニーはカメラを手にして、単眼レンズ/一点透視図法に支配された方法で世界を観ようとするが、その捉え方の限界と排他性に苦しみ、絵画制作が行き詰まるからだ。

1985年に出版されたフランス版 Vogue のクリスマス号で、ホックニーは1970年代終盤に経験した行き詰まりの解決策について説明している。その内容は、現在にまで続く彼の世界を観る方法であるため、とても重要だ。

ホックニーはこの本の41ページ全てをデザイン・執筆した。そこには最新のフォトコラージュ“joiners” に遠近法に関するテキストが添えられており、新しい方法で世界を捉え、一点透視図法の独裁から自由になるための方法が語られている。

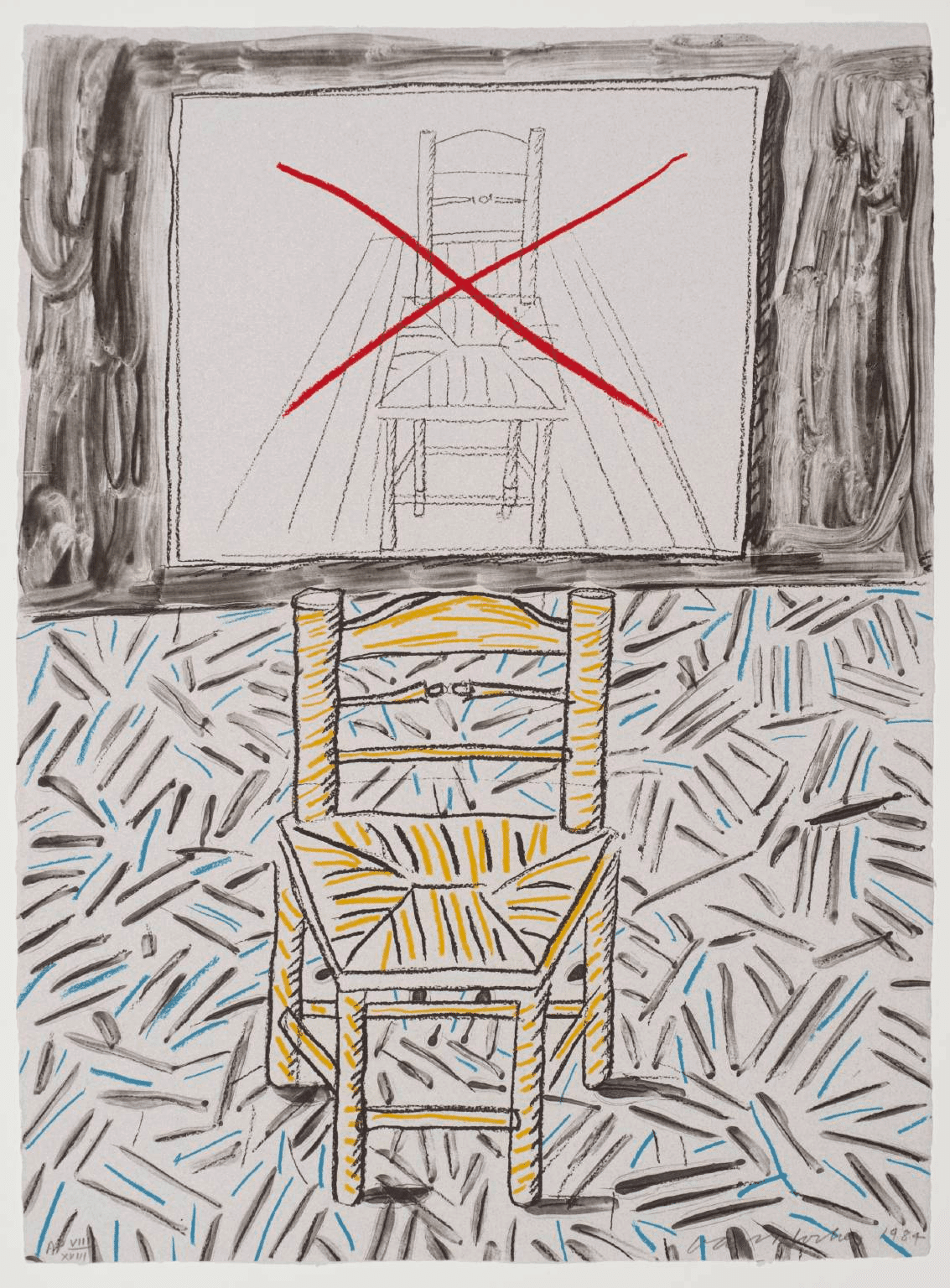

あるページでは、一点透視図法は死を、逆遠近法は生を意味しうるかも知れないと示唆している。また別のページには、The Perspective Lesson が記載されている。そこには、バツ印を上書きされた一点透視図法の椅子と逆遠近法の椅子という、真逆の2つが描かれている。

ホックニーは一点透視図法についてこう書いている。“カメラオブスキュラと後に登場した今日のカメラが、この世界を常に同じ方法で観るように導いたに違いない。我々の身体を拒む静止的な世界を生み出すために、遠近法的作品は我々を立ち止まらせ、片目をつぶらせ、この世界をのぞき穴から観させる。(これが今日の写真家の課題だ。)”

描画によって、あるいは写真的な Joiners(結合物)として生み出されたこの逆遠近法の椅子は、絵画の世界の中に鑑賞者を取り込む、ホックニー的遠近法理論のレッスンになっている。

“一点透視図法の理論における消失点は無限であり、鑑賞者は絵画の外側の位置から動けない。この無限が神ならば、我々は決してそれに触れることができないのだ。しかし遠近法が反転すると、無限はどこにでもある。そうすると鑑賞者は動けるようになるのである。”

ホックニーにとって、Vogue 誌上で説明したようなことは、ナチュラリズムよりもリアルに世界を観るための方法だった。それは移動する目、つまりは時間とその記憶によって定義されたリアリティだ。

彼がフォトコラージュによって構築したその絵画的空間は、鑑賞者をその中に引きずり込む──彼が観察していたキュビズム作品や中国の古い巻物絵画のように。その体験は、空間・オブジェクト・人物を観ていく中で展開し、連続的に変化していく。

ホックニーにとって、それは静止的というよりもかなり流動的な空間だった。“我々はこの世界を遠くから観ているのではなく、その世界の中にいて観ているかのように感じます。” 彼はこの体験をフォトコラージュで表現し、逆遠近法の使用を開放した。

1983年2月、ホックニーはカンファレンスのために日本に行き、京都の龍安寺を訪ねる。その際に2日違いで制作された2つのフォトコラージュは、彼の方向性の移行を証明する作品になっている。

その寺院は長方形の禅庭で有名で、15個の異なる大きさの岩が、ひとつの視点から全てを観ることができないように配置されている。15個目の岩は常に隠され、悟りを開かない限りは観ることができない。

ホックニーは、位置を固定して撮影した写真でひとつのフォトコラージュを作った。それが Sitting in the Zen Garden at the Ryoanji Temple, Kyoto, Feb. 19, 1983 である。その作品は強調表現された遠近法によって庭を描写している。

もうひとつは、庭の縁を歩きながら撮影した写真で構成された長方形の作品で、そこには遠近法が存在しないかのように感じられる。その作品、 Walking in the Zen Garden at the Ryoanji Temple, Kyoto, Feb. 1983 の鑑賞者が作品空間内を移動する様に促す効果は、ホックニーが制作してきた作品と共鳴している。

この作品の影響は後年、ホックニーが中国の巻物絵画の応用をしたことに見て取れる。巻物絵画を広げていくと時間の流れを感じるという体験が、禅庭のフォトコラージュが提示しているような空間にオブジェクトを配置する方法を、逆遠近法によって探求することへと彼を引き戻した。

それはすぐに、ピカソ的なキュビストのパピエコレを展開したThe Desk, July 1st, 1984、ゼルヴォス制作のピカソのカタログレゾネをParis Vogueのホックニー特集号の近くに配置した Paint Trolley, L.A., 1985 といったコラージュ作品へと繋がっていく。

カーテンは窓と同様に、絵画らしさを知覚させる輪郭線となっている。ホックニーがフォトコラージュと絵画を通じて発見したものは、A Visit with Christopher & Don, Santa Monica Canyon 1984 、A Walk around the Hotel Courtyard Acatlan 1985、などの作品で直接的に用いられている。また、ホックニー宅の広い室内を描いたLarge Interior, Los Angeles, 1988 もそうだ。

そこに記録された実験的空間は、その画面端の重要性を消失させ始める。この絵画には、統一感を与え、画面を静止させる水平・垂直な線がほとんどない。ホックニーは時間と記憶を主題として扱い、同時に統一的な原則とすることによって一点透視図法の構造を破壊し、前進することができるようになった。

1980年代初頭におけるホックニーの実験的写真の到達点として考えられているフォトコラージュが、Pearblossom Hwy., 11-18th April 1986 である。この作品は彼の最近のフォトグラフィック・ドローイング、A Bigge Card Players 2015 の壁にも飾られている。

前者のフォトコラージュは、一週間掛けてその風景を細部の隅々まで注意深く撮影している。完成した作品は、道路が消失点に向かって伸びている統一感のある空間に見えるが、それぞれの写真は異なる位置から撮られているため、その全てに別々の視点と遠近法が存在している。

A Bigger Card Players も同じことをやっているのだが、その手付きは更に巧妙だ。その画面内に含まれている要素は全て超近距離から撮影された上で、デジタル的にひとつへと繋ぎ合わされている。

“それぞれの写真には消失点がひとつ。なのでたったひとつではなく、沢山の消失点を取り入れたんです、、、1枚の写真を究極にリアルな画面として見ることはできないと分かっていますが、今は違う。デジタル写真は、180年間も科学的に押し付けられてきた遠近法から我々を解放したのです。

また、The Card Players の後ろの壁には、同じモチーフの絵画が架けられている。(Card Players #3 2014)そのプレイヤーは3人ではなく4人になっているが。

これは技巧的な驚きを与えるためのミザンナビームではない。時間・記憶・想像力が絵画の鑑賞体験に及ぼす役割を強調するために配置されているのだ。また絵画制作においても、観るという行為は再現のためではなく、知るためにおこなわれるものになった。

1977年、リアリズムとナチュラリズムを区別しようと奮闘している頃のホックニーは、ピーター・フラーに対して以下の様に説明している。

“キュビストの絵画はナチュラリズムではなく、リアリズムに関連しています。ナチュラリズムは我々が実際に見えている様に椅子を表現し、キュビズムは我々が知っている様に椅子を表現します。ナチュラリズムはリアリズムの反対なのです。”

ホックニーの写真的なドローイングや絵画が最初に展示されたのは2015年。その際にはスタジオから持ってきた椅子が作品と共に展示された。それは異なるタイプの現実を提示するためではなく、我々に“大きな絵画”を観せ、その中に入り込むことを促す為に配置されたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?