D. スカルラッティ(L. ブローウェル編曲)「ソナタ ト長調 L.387/K.14」覚え書き

現在レッスンでやっているD. スカルラッティのソナタがなんとなく掴めてきた気がするので、原曲等聴いてみたら謎な部分が出てきたので控えておく。

さて、スカルラッティの意図に近いものはどれだろうか。

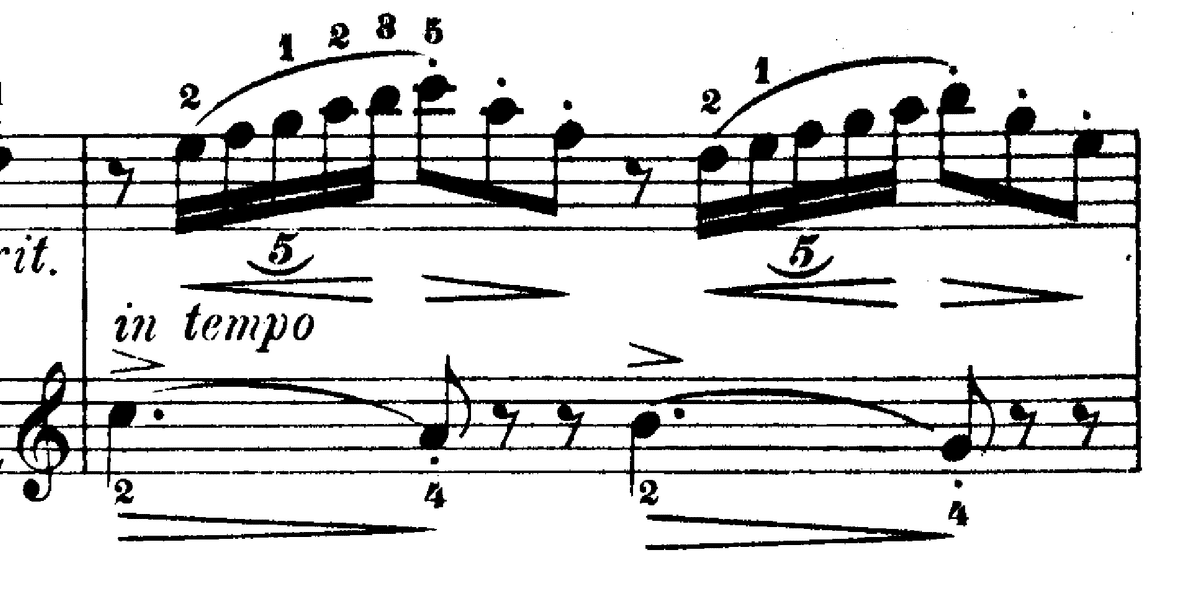

頻出する音型

ブローウェルのものはギター的にやりやすいものに変えたということだろうか。

鍵盤用の楽譜だと古いものは5連符、最近のものだと16分音符3つに36分音符2つという形になっているようだ。

また現代ギター社の楽譜だと、所々アーティキュレーションが違っているが、そこは統一したほうが良いと指導されたので、運指だったりポジションだったりを変えて練習している。

和声的短音階か旋律的短音階か(24小節目)

この箇所についてはブローウェル編曲のものとリコルディのものが和声的短音階、その他が旋律的短音階となっている。

また、時代の新しい楽譜は楽譜は3連符になっていないようだ。

長調か短調か(35~36小節目)

この部分はブローウェルとD. Rahterはト短調、その他はト長調となっている。

装飾音(38小節目)

この部分は鍵盤用の楽譜だとその前の小節と同様に1拍毎にDを鳴らしているが、ギターの制約の都合で低音等変えているので装飾音を入れたのだろう。

(スカルラッティの時代の様式でも即興的に入れる可能性もあると思われるが)

そして、この短前打音がCかCisかが問題になる。

現代ギター社の楽譜ではCとなっているが、ブローウェルの録音ではCisとなっている模様。

私としては、この部分は前の小節からバスがト長調の音階で順次進行をしていて、かつ上声でずっとDが鳴らされていて、全体的にドミナントの効果を狙っていると考えるので、装飾音もCisではなくCの方が良いのではないかと考えた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?