読書ノート 「海を見たことがなかった少年」 「地上の見知らぬ少年」 ル・クレジオ

「海を見たことがなかった少年」に初めて会ったのはいつのことだったでしょう。最初は単行本でした。もう十年以上前のことです。短編が八話。

そのうちの主要な短編のひとつ、「モンド」は、「僕を養子にしてくれませんか?」という孤児であるらしい主人公、モンドについての話。明るい南仏の港町を背景に、モンドの自由な暮らしが描かれます。世界にはたくさんいると思われる、孤児、みなしご、浮浪児、学校に行かず日々の暮らしに刹那的に、汲々しながらその場限りの欲に生きる少年の姿を描いています。その生活は我々にとっては危うく不安定なものでありながら、実は何ものにも縛られない清々しい自由がある、と感じさせられます。其処は彼と無く、寂しさのスパイスを効かせて。

『「どこから来たのか、誰にも言えなかったに違いない」モンドは、「両膝を抱えて砂浜に腰をおろし、日が昇るのを眺める」のが好きだった』

「コートダジュールのさざ波もまばゆい南仏ニースの海辺」で「ありふれた子供たちの風景から、神話的な雰囲気すら醸し出す」物語が展開されます。モンドの存在の本質とでも言えるものが、次の文章の中にうまくあらわされています。

『モンドはここ、この街でたくさんの人を知っていたが、友達はそんなにいなかった。彼が会いたいと思う人々は、きらきらと輝く美しい眼をしていて、出会うとこちらに会えて嬉しいとでもいったように微笑む人たちだった。そんな時、モンドは足を止めて、彼らとちょっと話をし、海のこと、空のこと、鳥たちのことなど、いくつか質問するのだったが、するとその人たちは立ち去るときには、すっかり人が変わったようになるのだった。モンドはその人たちにそれほど難しいことを訊ねたわけではないが、それは人々がもう忘れてしまっていたこと、もう何年も前から考えるのをやめてしまっていたことで、例えば瓶はなぜ緑色なのか、なぜ流れ星があるのかなどといったことだった。それはまるでその人たちが一つの言葉、ほんの二言三言をなんとなく街角で長いあいだ待っていた、そしてモンドがそうした言葉を口にすることができるとでもいうようだった。

それらはまた、まさに質問というにふさわしい物でもあった。大部分の人は、よい質問をする術を知らない。モンドはまさにそうすべきとき、人が思ってもいないときに質問することを知っていた。人々はちょっとのあいだ足を止め、自分のことや仕事のことを考えるのをやめて考えこむ。すると彼らの眼にはいくらか当惑の色を現してくる、というのも昔そんなことを人に訊ねたのを思い出したからだった』

モンドの本質、それは純粋性であると私は思います。純粋は純粋を呼ぶ、類は友を呼ぶ、です。

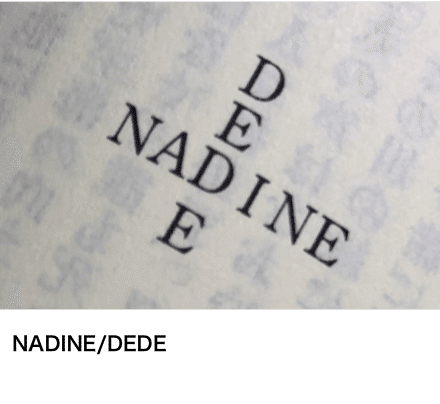

また、話の中でちょいちょい出てくるアナグラムやタイポグラフィがモンドの、そしてこの小説の神聖さをうまく表現していると思います。

この地域でよそ者・境界人であるモンドは、同じく境界で生きている外国人、ベトナム人の小柄な女性、ティ・シンと親密になります。モンドとティ・シンが星空を見上げながら、モンドが消えゆく運命であるとシンが不意に気づき、戦慄とともに恐れ、泣き出してしまう場面は、とても胸に迫るものがあります。妻が鶴であったと知るときのような、驚きと悲しみとでも言いましょうか。

そして何と言っても最後の一文が感動的です。これがル・クレジオの現代的重要性、世界文学になりうる普遍性を表現できている、と感じるのは私だけでしょうか。

『それからずっとのちのある日、ヴェトナム人の小柄な女は、丘の上にある自分の家の庭を歩いていた。

たくさんの虎斑の蚊が空中を舞う、月桂樹の茂みの陰に彼女は腰をおろし、そして海水で磨かれた奇妙な小石を拾った。その小石の片側に何かしるしのようなものが刻まれていたが、埃でなかば消えかかっていた。

用心深く、鼓動が少し早くなって、彼女は前掛けの端でその埃を拭き取った。すると不器用な大文字で書かれた二つの単語が目についた

いつまでも たくさん 』

この世の時間の呪縛と空間の束縛を飛び越えたいという、ちっぽけな個人の素朴で、しかし大きな願いを、この二つの単語に込めたシンプルさ。そしてその射程の広大さを感じずにはいられません。

✤

「海を見たことがなかった少年」は、或る日突然、教室からいなくなる生徒が、きっと海を見に行ったんだと、教室の生徒、先生、村人が空想する結末です。子供というものが、聖なる存在、この世とあの世を繋いだり、行き来するような神聖な性格をまだ持っている空間がここにはあります。現代の日本では見かけることが少なくなっていますが、子供にはもともと生と死を繋ぐ性質(昔は生き延びることが大変で、死がすぐ横にあった)があったことを想起するべきです。

ル・クレジオの著作の中では、この少年をテーマにした著作群は、初期の人間の内面を深くえぐりだすようなスタイルとは異なり、神話的雰囲気と優しい語りで、たぶん好みの読者が多いのだろうと思います(私もそこに引き寄せられた部類です)。実際この後に出版された、「地上の見知らぬ少年」は小説というより、クレジオの内面を書き記したような随筆、とも言えるものですが、これもまた、どこを読んでも罪のない、純粋な素晴らしい表現に満ち溢れています。さすがノーベル賞作家です。フランス人、ヨーロッパ人の精緻な思考を辿れる、そして辿ることで日本の思考との相違を把握できる得難い作家です。時間があれば、翻訳されている全作品を読みたい、とまで思っています。

私は他に、「大洪水」「物質的恍惚」「悪魔祓い」を読んでます。正確には所有してます。完全には読んでません。完全に「読む」ことなど、できるのでしょうか。完全に「読む」とはどういうことなのでしょうか。

鯣(スルメ)のような、噛んで味の出る本なので、生きていく中、日常のふとしたところで、都度に読み返しては深呼吸しております。

いいなと思ったら応援しよう!