橋本喜典さんのこと

橋本喜典さんが逝去された。覚悟はしていたが、残念だ。ご葬儀が終わってから連絡が回ってきた。奥様もご高齢で心労もあるだろうし、家族葬という選択は仕方ないけど、最後のお別れがしたかった…。合掌。

会員による偲ぶ会が企画されているという。できることがあれば手伝いたいと思う。

25年前、まひる野に入会したとき、橋本さんはあまり親しみのある先輩ではなかった。あとから知るのだけど、マチエール欄をつくるときに橋本さんはずいぶん反対したらしい。それは、「短歌というものは功を成すために作るものではなくつつましい人生そのものであり、目新しい表現などで一時の脚光を浴びることを目的とすべきではなくて、日々誠実な生き方をして真摯に人生をおくる中から自ずと良い歌は生まれてくるのだ。」という彼の短歌観から来ている。つまり、なに書いてんだかわからないチャラチャラふわふわあるいはギトギトした作品を、作者が若いからといって集めて特別視するのに反対だったのだろう。

実際には、橋本さんから冷たく当たられたというよりも、とりまきのおばあちゃまたちから「橋本先生はあなたたちのこと認めてませんから」「でも、寛大なお心によって許していただいてるんだから、あなたたち有難く思いなさいよ」という態度を取られたというのが正解で、橋本さん自身もとりまきを許してしまう弱い人間的な一面があったのかもしれないし、もしくは古い会員との板挟みの中の苦肉の策のよそよそしさだったのかもしれない。。

実際、マチエールの実体は精鋭というには遠く、得体のしれない連中が集められていたというのが正しい。入れ替わりも激しく、当時のニューウェーブの波も中途半端に被った、泥水みたいな欄だったと思う。そして、だからこそ自由で面白かった。(今だってその実態は大して変わっていなくて、場は単に場だと思う。)

入会から何年か経った頃、蒲郡で大会を行った。まだ章一郎さんがいらしたから、96年とか97年だったかと思う。任してもらえて大会を名古屋支部のマチエールが取り仕切った。私を含めてみんな20代だった。

もちろん、島田先生や事務局長の井野佐登さんがサポートしてくれたし、大会委員長の小林峯夫さん・・・はご機嫌で様子を見てただけだけど、でも後ろでかばってくれていたのだと思う。

大会はうまくいって、そのときからちょっと橋本派の私たちに対する雰囲気が変わった。

ちゃんと短歌に向き合っていることをわかってもらえたんだと思う。

それから私は関東に来て、校正の手伝いをするようになって、橋本さんのまひる野に対する献身とその細やかな気遣い、誠実さを目の当たりにした。その時はまだかつての冷たさとの違いを自分の中でうまく整合させられなかったけれど、編集室が大下さんのところに移ってから橋本さんの短歌がどんどん自在に、面白く、生き生きとしていくのを見て、まひる野にどれほど力を注いできたのか、いろいろなしがらみがあったのかを察して、ほんとうに尊敬する歌人になった。

*

橋本喜典は昭和22年、早稲田の生徒だったときにまひる野を知り、入会。板橋区小茂根に住み、目白の章一郎に物理的に近かったこともあって、文学上のというより日常や事務的な面で章一郎に最も近い弟子だったと思う。第一歌集『冬の旅』は昭和30年。その後「青年歌人会議」などにも参加。

いっとき、前衛にあこがれて真似をしてみたことがあったという。安易な流行への傾倒を「どうしてだい? 君の『冬の旅』はとてもいい歌集なんだよ」と章一郎に諭されたと何度も言っていた。当時のまひる野には、武川忠一、川口常孝、岩田正、馬場あき子ら前衛に近い歌人もそうでない歌人もいた。章一郎は、前衛を批判するというより橋本の歌の本質を見て導いたのではないだろうか。

昭和53年に岩田・馬場両氏が、57年に武川忠一がまひる野を離れてからは篠弘とともに章一郎を支える。篠と橋本は両雄であり、「歌壇」で精力的に活動する篠と「結社」の一切を担っていた橋本とは章一郎を挟んで微妙なバランス関係に見えた。平成13年に章一郎が逝去した際、どちらが代表になるべきか当然に緊張した。そのとき橋本は「章一郎先生は、橋本くんと篠くんは自転車の両輪なんだからね、二人で仲良くやっていくんだよ、と仰った」と自ら代表を辞退して編集人となった。

実はこの頃、会員の中でも冗談交じりで「まひる野」が分裂したらどうする? と話すことがあった。そうならなかったのは、年長者で人望もある橋本が一歩引いたからである。外部からみたら実績から篠が代表になるのは自然だったかもしれないが、内部の評価はむしろ反対だったのだ。

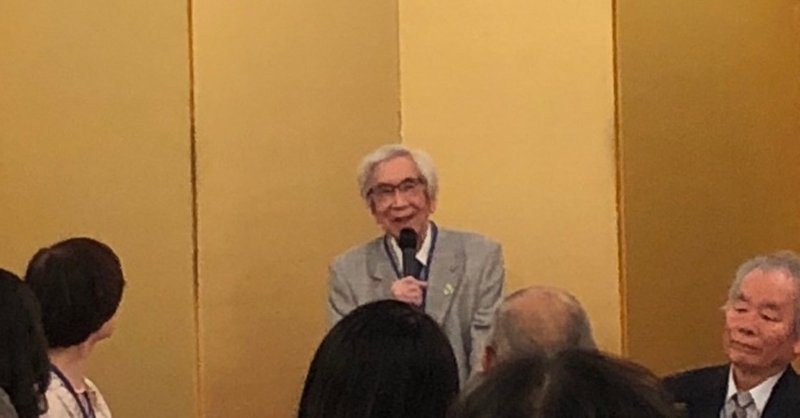

どんなに体調が悪くても、人前では常に姿勢を正しくし、どの写真を見ても一番背筋の伸びた人が橋本喜典である。集合写真をみて比べると自分のぐにゃぐにゃの姿勢がわかって恥ずかしい。昔の写真をみても、姿勢で橋本だとすぐにわかる。これは、ほんとうに最後までそうだった。トップの画像は昨年8月のまひる野の大会に顔を出した時の画像である。この時も、背筋はまっすぐ、いつものように微笑みを浮かべていた。

「わたくしは、【短歌は一生】だと思っています。」何かの折に橋本からもらったハガキに書いてあった。この言葉はこれからも私を励ますだろうと思う。

もともと体が弱く、数年前に呼吸器系の大病を患ってからは特にしんどそうだった。目も、耳も弱った後は心の目や耳でうたった。自分自身の感覚を失うことによって、大きな存在と一体化するようだった。

並み立てる大き欅は三月の天に触れつつ芽吹けるならむ

わが問ふに石はこたへず草蔭にしづかに在りてわれに見らるる

チチチチと鳴いてゐるのかこの小鳥握らばきつと温かならむ

橋本喜典『聖木立』

『聖木立』は死の一年前に自分でまとめた第11歌集。「ならむ」といいつつそこに確信があり、命がある。これが、彼の求めた短歌なのだと思う。

空穂の命日は4月12日。

章一郎の命日は4月15日。

そして、橋本喜典の命日は、4月8日である。

開封にも、割り付けにも、校正にも支障のない、春の日である。