【考察】DEATH STRANDINGから学ぶ「自由」の面白さ

こんにちは、なるぼぼです。

最近デスストを始めました。

僕も例にもれずしっかり序盤で飽きて積みゲーにしていたのですが、再開したらバカ程面白い神ゲーになってました。

ということで、クリア前にはなりますが、「Death Stranding」のもつオープンワールドの面白さについてつらつらと話していこうと思っています。

よろしくお願いします。

0.記事を書く前に伝えておきたいこと

予め言っておきたいことがあるのでここで言っておきます。

今「Death Stranding」をお持ちの方で、K4(レイク・ノットシティ)まで行かず積んでいる方、本当にもったいないです。

序盤の厳しさだけでこのゲームを投げ出すのは魅力を知らずに捨ててしまっているのと同じです。

僕もそのタイミングで一度積んでいますが、今やってこのゲームの面白さに気づくことができました。

この記事を見て、もう一度プレイする気が起きればいいなと思っています。

これだけは最初に伝えておきたかったので書いちゃいました。

それでは行きましょうか。

1.オープンワールドの真価とは何か

まずはオープンワールドというジャンルからお話していきましょう。

オープンワールドは広大なフィールドの中で、お使いのようなクエストが提示される中プレイヤーが自由に移動できるというのが特徴です。

他ジャンルのゲームよりも「自由」という点にフォーカスが当てられており、歴代のオープンワールドの良作はクエストの進行そっちのけで色々なことができるようになっています。

例えば「Fallout4」。

メインクエスト、サブクエストはどちらも存在しますが、そのおつかいのどっちを無視して探索することも自由で、広大な世界を遊びつくすことができます。

さらに、この手の有名どころには「Skyrim」が挙げられます。

ユーザー製作のMODがたくさんあることで、クリア後もMOD導入で遊べたり、キャラクリエイトでロールプレイが楽しめたりと遊び方の広さもあることが魅力です。

和製オープンワールドでは、「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」がオープンワールドに存在した「世界の壁」という障壁を昇るコマンドを生み出し、国内外で高く評価されました。

この世界の壁を破壊する要素はまさに「自由」の象徴であり、オープンワールドに一石を投じるとともにオープンワールドらしさを極限まで追求した要素と言えます。

ただ、和製オープンワールドは目立った作品はゼルダに集約されてしまい、「MGSⅤ」などのメジャータイトルも存在するも大きな評価には至りませんでした(個人的にはMGSⅤは賛否両論あると思っています)。

そんな中で登場したデススト。

次はデスストの特徴を、プレイでの体験を含めて見ていきましょう。

2.圧倒的な「不自由さ」

この作品を買ったきっかけは、安かったという一言に尽きます。

クーポン使って2000円ぐらいだったので買いました。

元々歩くことを主体とするゲームと聞いていて、ゆめにっきをやりまくっていた僕からすれば庭みたいなもんだと思っていました。

「歩くゲームがしんどい?俺は慣れてるから余裕w」ぐらいの気持ちでかる~く始めました。

ところがどっこい、そんなにこのゲームは甘くない。

フィールドに出されていざ荷物運搬となるわけですが、歩こうにも荷物が重すぎていちいち姿勢を正さないといけません。

主人公サムはただの配達人なので、背中の荷物が重ければ道の小石に躓きますし、ちょっとでも曲がろうとすれば簡単に体の軸がブレてフラフラし始めます。

しかも最初のフィールドは川はあるわそこそこ高い山はあるわで、進むのも難しい地域です。

アイテムもハシゴと崖用のロープ程度しかなく、ファストトラベルもありません。

しかも道中ではBTと言われる怪物が出現します。

呼吸を止めることで気づかれなくはなりますが気づかれれば最後、でっかい魚みたいなやつに襲われます。

なにより倒す手段がないのでかなりしんどいです。

しかもクエストが基本往復となっているので、行きも帰りもいつBTが襲ってくるかという不安にさいなまれます。

何よりオープンワールドで往復を前提とするクエストが少ないため、帰るという行動自体がそこそこ億劫でもあります。

とこのように、デスストの序盤はとにかくプレイヤーの自由が制限されているのです。

最近のオープンワールドは序盤からやりたい放題できる作品が多く、爽快感や快適性を追求した作品が多かっただけに、ここまで地形や敵に阻まれるゲームは衝撃的でもあり、批判されても文句は言えないものでもありました。

実際僕は序盤で一度プレイをやめました。

「デススト特有の景色や雰囲気を楽しみたかったのに、結局ステルスをやらされるのはMGSⅤから変わっていない、しかもステルスも抵抗できないなら余計たちが悪いじゃないか」と心底がっかりしたのを覚えています。

MGSⅤでそもそもステルス×オープンワールドには限界があると思っていた僕は、このゲームの序盤は正直しんどいと思ってしまいました。

結局、年始に触るのをやめて3か月ほど放置していました。

3.おススメされて重い腰を上げた

ちょうど「ライザのアトリエ」をクリアしたころ、手持ち無沙汰になった僕は色々なゲーム紹介系Youtuberの動画を見ていました。

手ごろなゲームはないか…と思っていたところに、偶然「デススト」の文字が目に入ります。

「やってない人は損をする。」

そういった類の言葉が動画のサムネイルにありました。

「そういえば積んでたな…。」と思って、気まぐれに覗いてみました。

あれ、なんか面白そうだな…。

なんで積んでたんだ?

そうか、苦しかったからか。

でも、動画の中では「ちょっと我慢するだけでいい」とのお言葉が。

そんな甘い言葉(実際は事実だったのですが)に誘われるがままに、僕はデスストを再度インストールするのでした。

4.困難を乗り切った

とりあえず根気でやってみよう。

K2西までは行くぞ。

そうやって、僕のデスストは再開します。

これは後で気づいたことなんですが、やめたタイミングが絶妙にいいところになっていて、あと一個クエストを達成すれば血液グレネードが入手できるところまで既に進んでいました。

これが大きかったと思います。

血液グレネードは今までしんどい思いをしてきたBTを倒すことのできるアイテム。

K3に向かう最中に手に入る序盤唯一の攻撃アイテムです。

実際僕はK3に向かう最中にステルスに失敗して敵につかまってしまうのですが、この血液グレネードでしばくことができました。

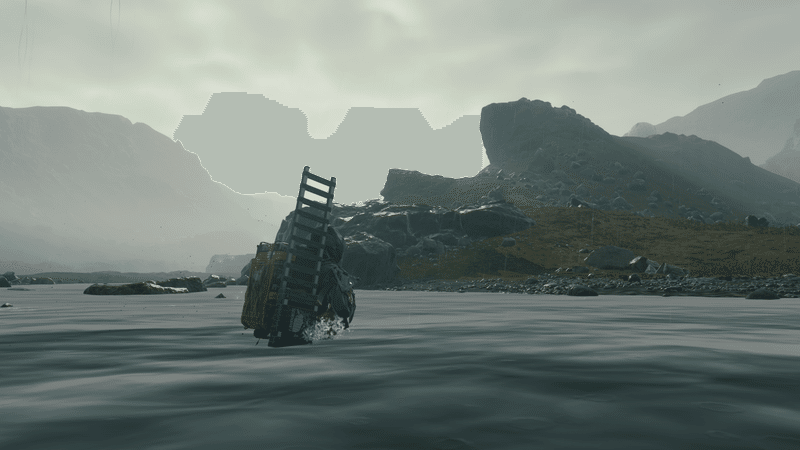

そしてK3が見える丘まで来た時(上記画像のポイント)、言いようもないような感動に包まれました。

坂を下りている最中に絶妙にいい感じの音楽が流れ、壮大さをより強くしてくれるのですが、これは困難を突破しきったタイミングで流れてくれます。

実際ここにくるまでは、マップの端から端までを一定重量の荷物を持って移動しなければなりません。

しかも結構BTが出てきます。

それらの困難を乗り越えてようやくたどり着いたK3。

復帰ということもあってか、強く印象に残るシーンでした。

5.広大な自由

K3を突破し、序盤を乗り切った僕。

K4以降はデスストのオープンワールドとしての面白さが花開き始めます。

中盤に入ってから、「国道の建設」ができるようになりました。

このゲームは歩き以外にもいくつかの乗り物に乗って移動することができます。

一応序盤にもバイクがあることにはあるんですけど、地形の高低差が強くとても乗れる環境ではありませんでした。

そんな環境は、中盤マップでは国道を作ることによって整備することができます。

これで移動が相当楽になりました。

しかも、移動が楽になったことによって、物資の運搬やミュール拠点の襲撃、その他のクエストが楽しくなっていったのです。

物資運搬やミュールの襲撃は、大容量収容物がなく攻撃手段もほとんどない序盤ではまず考えられない遊び方です。

そして、クエストも例外ではなく持ち運びも苦労し続けていました。

それが、トラックやバイクの登場、ミュール撃退武器などによって全部できるようになっていきます。

要するに、オープンワールドの自由がようやく与えられたのです。

これはかなり不思議なことで、車の移動や敵拠点の襲撃は普通にオープンワールドを遊んでいては当たり前にある要素です。

というか、他のオープンワールドを遊んでいる人は「え、未だにファストトラベルに制限あるの?」と感じると思います。

この段階ではファストトラベルはできるのですが、物資は移動前の場所に置いていくことになります。

体だけしか移動できないんですね。未だに不便なんです。

それでもこのゲームの中盤はすっごい楽しい。

配達することにハマってしまう。

戦闘もほとんどないのに、移動することにハマってしまう。

不思議なことですね。

6.制限することで見える、本当の「自由の面白さ」

さて、先ほど不思議なことだと言った「デスストの楽しさ」。

これが楽しく感じることは序盤に鍵があります。

どういうことかというと、序盤の何もできない苦痛をムチとして与えたあと、中盤の自由をアメとして与えたのです。

もし僕のように序盤の5時間でやめてしまっても、再開してそこを乗り切ると、一気にオープンワールドとしての自由が見えてくる。

これによって、デスストはオープンワールドの魅力をより強く引き立たせることに成功しています。

最初の露骨なまでの苦しさが長くなればなるほど、中盤の自由を強く感じることができるのです。

これは他のオープンワールドにはないと思います。

凄いのは、これが和製オープンワールドであるという点。

和製オープンワールドは前述したとおり、既存のRPGとしての枠を乗り越えることが難しい状態になっていました。

ただマップを広くするだけでは既存ゲームよりも退屈になってしまう。

でも、広くすることで探索の面白さをプレイヤーに提示できる。

そんな矛盾を抱えながら作られていた和製オープンワールド。

そんな中に、こんな奇抜な方法で自由を強調したようなゲームはあったのでしょうか。

僕はなかったと思います。

断定するには少し経験不足かもしれませんが。

単に配達をさせるゲームがここまで売れる理由には、アメとムチの要素があると思います。

多分、発売直後の賛否両論も意図的に引き起こされたものなのかもしれません。もしそうだったら凄すぎ。

積んでいるのなら本当にもったいないです。

K4まで行っていない方がこの記事を読んでいるのであれば、もう一度遊んでみてください。

7.まとめ+進捗報告

お疲れ様でした。

もうちょっと早めに締めるつもりだったのですが、思ったよりも長くなってしまいましたね…。

デススト、僕はまだクリアしていませんが僕なりの気持ちを書かせていただきました。

プレイしていない人、詰んでいる人の手助けになれば幸いです。

この記事、繋がりという肝心な部分を書いていませんが、そこに関しては他の方々にお任せします。

僕は「オープンワールドとの対比」という点で記事を書きたかったので…。

お許しください。

進捗の方ですが、なんと全く進んでおりません!

一応キングダムハーツ1.5+2.5を購入し、BBSのヴェントゥス編をクリアしたのと、ライザのアトリエをクリアしたぐらいです。

CLANNADは同棲編で過去のトラウマえぐられて完全に積み、DDSAT2はラストダンジョンで休止中です。

KHは思い出のあるゲームなので、記事書いてはいますが没になりそうです。

なんかしっくりこない。

ライザは書くと思います。多分。

ゲームプレイの優先はデスストです。まだクリアしてないしね。

それでは今回はこの辺で。

またお会いしましょう。それでは~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?