【感想?レビュー?】Axiom Verge2 受け継がれしメトロイドヴァニアの意思

こんにちは。なるぼぼです。

先日、Axiom Verge2をクリアしました。

PCゲームではありますが、Epic専売であるために、レビュー的なものはこちらに書いていこうと思います。

前作に関してはレビューの記載をしていませんが、そのうち書くと思います。多分。

書いたらリンク貼り付けるのでお待ちいただければと思います。許して。

前作の話はともかくとして、始めていきましょうか。

1.メトロイドライクからメトロイドヴァニアに

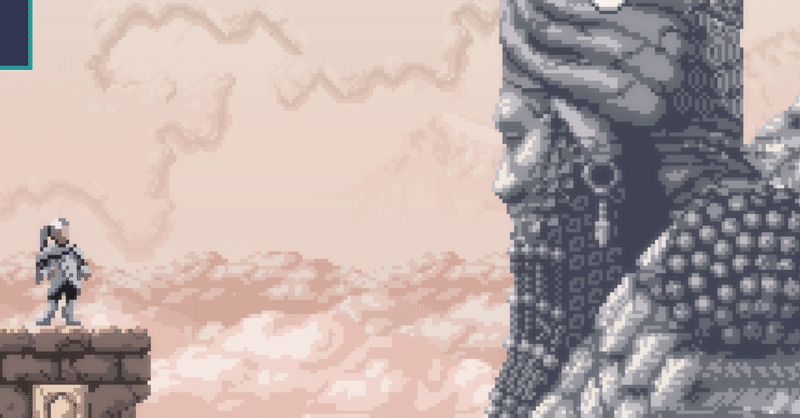

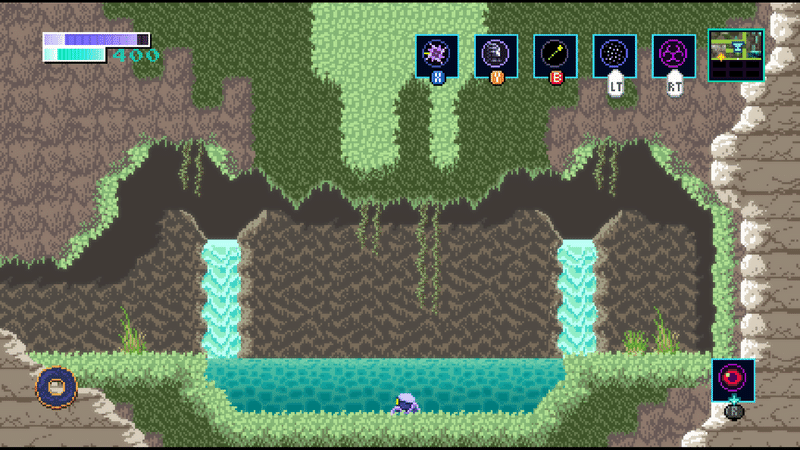

前作のAxiom Vergeは、様々な点で「メトロイドを感じさせる」作品でありました。

ダークかつエイリアン感あふれる世界観、銃撃や様々な強化アイテムなど、まさにメトロイドと言えるような名作でした。

僕は兼ねてより2Dメトロイドの大ファンであったため、前作にドはまりしたのを覚えています。

このような前作のイメージがあったためか、本作の第一印象は「思ったよりもメトロイドらしくない」というものでした。

武器の攻撃は基本近接、スキルポイントによる強化、世界観も古代遺跡に一新…。

前作とはうって変わって、様々な点が変化していました。

個人的に最初は納得いきませんでした。

僕がやりたかったのは「メトロイドライク」であったからです。

しかし、その違和感はすぐに解消されました。

なぜなら、僕が本作を「メトロイドヴァニア」という正統進化と捉えるようになったからです。

本作は、メトロイドヴァニアという作品として捉えてみると、驚くほどに完成されています。

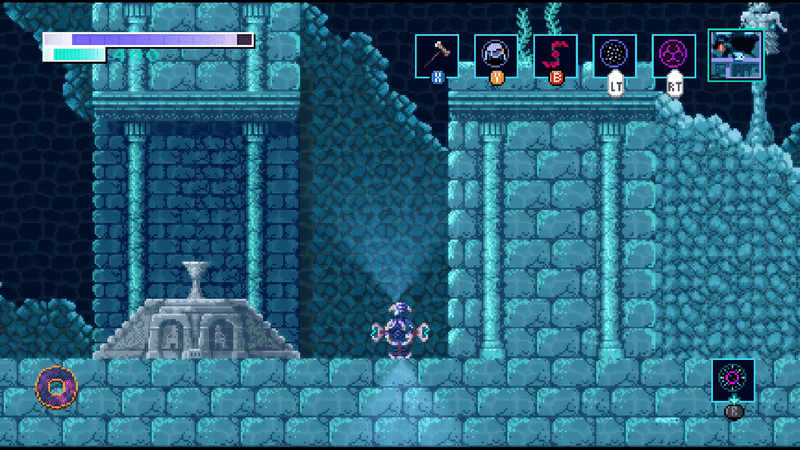

武器の攻撃やスキルシステムなどのキャッスルヴァニア(悪魔城ドラキュラ)としての要素を新しく導入しながらも、メトロイドにあったような独特な探索アイテムが各所に散りばめられています。

これによって、メトロイドにあった探索要素を持ちながら、キャッスルヴァニアの持つ戦闘システムを導入した、いかにも「メトロイドヴァニア」のジャンルに相応しいゲームにまとまっています。

両ゲームのいいところをいい感じに詰め込んでできている本作が、面白くないわけがなかった。

すぐに偏見は消え失せ、僕はこのゲームにのめり込んでいきました。

2.「Axiom Verge」の発想力

Axiom Vergeは前作、本作ともに独自性の高い探索アイテムを置いていることが特徴です。

例えば前作では、バグを使いこなすことで2マス程度の壁を貫通して先に進むことができました。

こんな奇想天外な発想から生み出されたアイテムが、Axiom Verge2にもしっかりと登場しています。

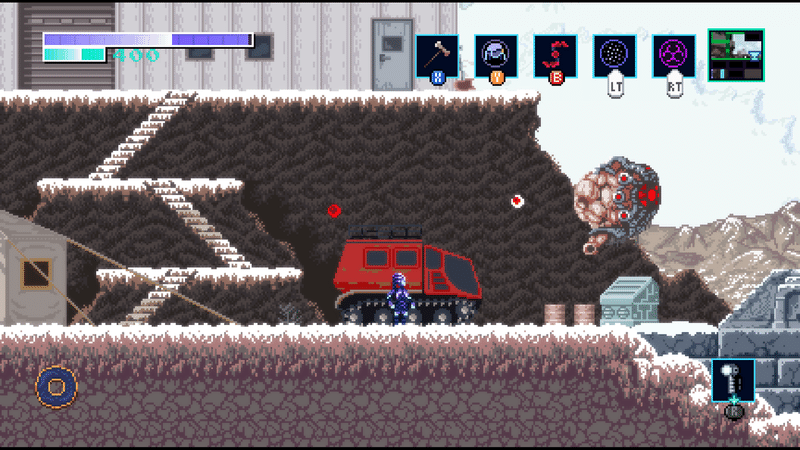

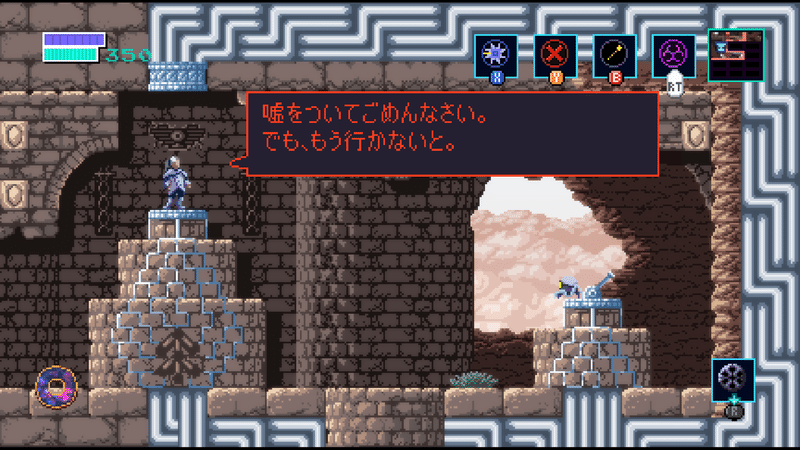

Axiom Verge2では、ストーリーの関係上強制的に弱いドローンにさせられるシーンがあります。

正直ドローンは火力も非力、探索のためのツール程度にしか考えていなかったので、ドローンで歩き回らなければならなくなった時に「どうすればいいんだ…」と頭を抱えてしまいました。

ところがどっこい、先に進んでいくとドローンの機動力がどんどん上がっていきます。

しかも、ドローンを用いて「ブリーチ」と呼ばれる並行世界にワープすることで、裏世界を用いていけないところに行くことができるようになりました。

別ゲーで簡単に表現すると、マイクラのネザーと表ワールドみたいなものです。

ドローンがどんどんと強化されていくことで、また新しいキャラを1から強化していくような新鮮さを味わうことができました。

ちなみに、ストーリー中に能力が奪われるという展開は、「メトロイドゼロミッション」のゼロスーツサムスにも存在します。

ゼロスーツサムスは一定程度攻略すれば能力がすぐ戻りますが、ドローンは強化の時間が結構あるので、サムスとは違った楽しさを見出せました。

さらにゼロミッションでは行動がほぼ制限され、ステルスゲームに変化するほどに弱体化しますが、本作はドローン自体が強化されることもあり、ゲーム性を損ねることなく楽しめるという特徴もありました。

ドローンという制限された環境下でも、ある程度探索ができて、アクションとしてのバトルもできて、元の人間の体に戻るというストーリー上の目的も楽しめるという様々な展開が、「メトロイドヴァニア」というジャンルに縛られない、作品独自の面白さを生み出していたと感じます。

3.より複数の楽しみ方を

このゲームの印象として、「色んな層がゲームを楽しめるように工夫されている」というものがあります。

それが、「中ボス」「難易度調整」に表れています。

順を追って見ていきましょう。

このゲームは、複数個所に大型の中ボスがいます。

倒すとスキルのレベルアップに必要なアイテムを入手することができ、自身の強化をすることができます。

ただし、逆に言えばスキルのレベルアップしかできないので、ゲームの進行上の阻害にはなっていません。

これがどういうことかというと、「中ボスを無視した状態でゲームをクリアできる」ということになります。

こうすることで、スピードランを行う人は中ボス無視のルートを生み出しますし、敵の撃破が苦手な人は倒さずに探索を楽しむこともできます。

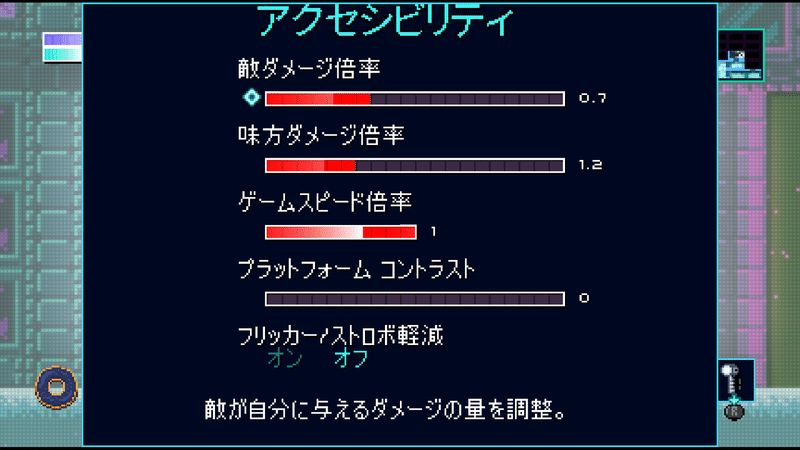

こういったゲームが与えてくれる選択は、難易度調整にも現れています。

このゲームは、一般的なゲームの難易度調整と違い、数値を直接操作できるようになっています。

例えば、一般的なゲームがイージー、ノーマル、ハードになっているとすると、イージーは与ダメが増加する代わりに被ダメが減少します。ハードにすると、被ダメが減少し与ダメが増加します。

ただし、この数値は開発側が設定したもので固定されています。そのため、自分が求めているダメージ量に落ち着かないという問題点があります。

そういった部分の解消に、与ダメと被ダメの数値が10%単位で調整できるようになっているため、細かな調整でゲームを楽しめます。

難しい体験をしたい人はより難しく、易しくしたい場合はより易しく。

わかりやすい調整を入れることができます。

こうした細かな選択がユーザーに委ねられていることで、プレイヤーは様々なゲーム体験をすることができます。

こうしたプレイヤーの希望に沿ったゲーム体験を提供することは、Axiom Verge2の持つ優しさかもしれません。

4.終わりに

いかがでしたでしょうか。

Axiom Verge2は、シンプルながら程よくまとめられていたゲームでした。

ただしマンネリということもなく、独自性がしっかりとあることで、新鮮なゲーム体験をすることもできました。

前作含めておススメです。ホントに。やろう。今すぐ。

次回は何書くか未定です。

メガテン関係の話がしたいけどネタのボリュームが足りないかも…みたいな状態です。

気長にお待ちいただければと思います。

今回はここまで。

ありがとうございました~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?