しばしのお別れ 江戸東京博物館その1

もうすぐで休館してしまう江戸東京博物館へ遊びに行ってきました。

経年劣化による大規模改修工事のため、令和4年から令和7年度中まで全館休館するとのこと。昔から年に一度は訪れている博物館なので、しばらく休館するのは寂しい限りです。

このような事情から、今回は雑記として残しておきたいと思います。内容は随分偏りますけど。まずは江戸ゾーンから!

江戸ゾーン

展示室に入場して最初に渡る日本橋。橋を渡りながら左に中村座、右に朝野新聞が目に入り、まるでタイムスリップしていくような感覚であり、毎回のことながらワクワクしてしまいます。そして橋を渡りきればそこはお江戸。ここの日本橋は、現在と江戸・帝都を繋ぐ境界のような役割を担う存在です。

芝居小屋

江戸時代の代表的な歌舞伎の芝居小屋である中村座の正面部分を、原寸大の間口11間(約20メートル)、奥行3間(約5.5メートル)で復元しました。ここでは、庶民も大名も、日常を忘れて歌舞伎の世界に心を遊ばせました。この模型の復元にあたっては、「中村座表の図」や「町方書上(まちかたかきあげ)」や『江戸名所図絵』なども参照しました。看板類は、1805年(文化2)11月の顔見世興行(「清和源氏二代将」(せいわげんじにだいのゆみとり))を想定して作成しました(絵看板は9代目鳥居清光画)。

以前はここで落語や見世物などの催しが開かれ、小屋の前に椅子が設置されていました。ここで催し物を楽しんでから、展示物を見て回るのが好きでした。

長屋

長屋は、1つの棟(むね)を数戸に区切った住居です。なかでも、棟の前後で部屋を分ける形のものを棟割長屋(むねわりながや)と呼びました。屋根は杮葺(こけらぶき)で仕切りの壁は薄く、資材のほとんどが木と紙からなる木造建築で火事にもろかったことから<焼屋(やけや)>ともいわれていました。ここで復元した棟割長屋は、九尺二間の部屋が3戸と、間口2間、奥行き2間で約4坪の広さに居間が6畳となる部屋が2戸で、各部屋の生活の様子を再現しています。

私は復元展示の室内をジロジロ観察することが大好きです。理由は、生活に取り入れる時の参考にしたいため、細かい所まで観察したい気持ちが強いです。なので、観察中に人が来たら立ち去り、人がはけたら再度見に行く行動を繰り返しています。

この復元された長屋は江戸後期と説明がありました。

江戸の町人のほぼ7割がこうした長屋住まいで、部屋を借りる時は、大家(家の持ち主ではなく管理を任された代理人)から身許をうるさく調べられたそうです。

妻を娶る時も大家の同意が必要であり、旅に出る時は身分証明書である関所手形を書いてもらわなければなりません。親子や夫婦の喧嘩の仲裁も大家の役目で、「大家といえば親も同然、店子といえば子も同然」と言われるほどの間柄でした。

裏長屋の家賃は300文が相場でしたが、事故物件になった部屋は100文ほど安く借りることが出来たそうですよ。ワケあり物件が安いのは今と同じだったんですね。

洗い張りは、着物の縫い目を全部ほどいて洗い、しわを伸ばして乾かすことをいう。広く平らな板を使う板張りと、伸子という竹製の長い串を用いる伸子張りがある。板張りは糊づけした布地を板に張りこむという手軽な方法、伸子張りは布地の端を伸子の先で留め、竹の弾力性を利用して引っ張らせるという方法である。初めのころは布地による手法の使い分けでもあったが、伸子張りは難しいので、一般には簡単な板張りが普及していった。板張りは明治時代に専用の張り板が普及するまで、おもに戸板が使われた。江戸前期には専業の洗い張り屋が登場した。洗い張りは、着物の仕立て直しや染め直しの時にも行われるため、仕立て屋や染物屋が代行することもあった。

江戸に水道網が設備された理由は、市街の大半は埋立地で井戸を掘っても塩気が混じるからでした。当時の水道は、土中の樋を伝わってきた水をためて汲み上げるもので、外見上は井戸といえます。

ただし、水道の井戸は水が地表に近いところにあるから、竹竿の先につけた桶で汲み上げられます。江戸東京博物館に展示されている井戸も竹竿の桶で汲み上げる浅井戸です。水質の悪い江戸では浅井戸の水は飲料水には使用できないことから雑水と呼ばれ、洗濯や撒き水に用いられていましたが、運が良ければ名水に掘り当たり名井とされる例がなくもありませんでした。

洗濯板がなかった時代、洗い方は、踏み洗い、手揉み洗いのいずれかでした。洗剤は、灰汁、無患子の果皮を煎じた液体、米糠、米の磨ぎ汁などが使われていました。衣服をそのまま丸洗いするのは、単の麻物や木綿物。写真の浴衣は丸洗いをした干し方ですね。

「伊勢谷稲荷に犬の糞」と謳い文句があったほど盛んだった稲荷信仰。

お稲荷さんのお祭りである2月の初午の日は、子供達が主催となり、太鼓を叩き、囃子言葉を唱えながら町なかを賑やかに練り歩いたそうです。また、この日は寺子屋が始まる日でもありました。

お店

「東海道名所図会」に描かれた和泉屋市兵衛の店(甘泉堂)をもとに江戸の絵草紙屋の店先を復元した。和泉屋市兵衛が店を構えていた芝明神前三島町(港区芝大門1丁目付近)は、東海道の脇にあたり、地本問屋が集中する区域のひとつであったが、出店時期は不明である。天明期には黄表紙の出版を手がけ、18世紀末の寛政期には、歌川豊国などの錦絵を出版した。和泉屋市兵衛の店は、地本問屋であると同時に書物問屋でもあり、絵草紙や錦絵のほかに、地図や往来物なども扱っていた。

庶民が楽しんでいた絵草紙は、絵を主体とした小説で、赤本、黒本、青本、黄表紙、合巻と発展してきました。小説の文章も平仮名が多く、寺子屋へ通っていれば誰でも読めるレベルのものです。中でも人気を得ていたのが、柳亭種彦作・歌川国貞画『偐紫田舎源氏』。女性に人気の『源氏物語』の主人公、光源氏をめぐる物語を当世風に仕立て直したもので、女性読者から大変評判だったとか。

江戸初期の寿司は昔ながらの熟れずしで、現在の琵琶湖名物の鮒ずし同様、塩にした魚介を飯の中に漬け込み、長時間かけて発行させていました。

江戸前の握り寿司が出現したのは文化年間で、アナゴ、イカ、エビなどを味付けして煮て握った飯の上に乗せたのが始まりで、コハダやアジの生魚が主流になったのは幕末頃のことです。

私は握り寿司も押し寿司も好物ですが、江戸のお寿司は頑張っても2貫くらいしか食べられそうにありません。よく、お寿司も蕎麦も食べ過ぎは邪道なんて言いますけど、お腹いっぱい食べたいですよね。

庶民に馴染み深かった蕎麦屋。江戸の名物なので高級店も多かったそうですが、庶民にとっては行商の屋台で立ったりしゃがんだりして食べるものでした。ちなみに、蕎麦と田螺は食い合わせが悪い例として紹介されています。

着物

日常着

麻の単が帷子、絹の綿入れが小袖、絹・木綿の1枚ものが単衣、木綿の綿入れが布子と呼ばれてており、夏は単、春秋は袷、冬は綿入と使い分けされていました。

単は一重、袷は裏地つき、綿入れは裏地との間に綿を入れたもの、浴衣は湯帷子の略で木綿の単、丹前は重ね着用の大きめの綿入れ着物です。

古着

庶民にとって着物は貴重品であり、何度も洗い張りし仕立て直して布地が擦り切れるまで大切に使用していました。同じ1枚の着物を、夏は単に、冬は裏をつけて着用したり、大人の着古しを子供用に仕立て直して着させることもありました。裁縫は家事の中でも重要な仕事で、5歳から13歳頃までの間に一通りの縫い物ができるよう母親から仕込まれていたようです。

呉服屋

絹物を扱うのが呉服屋、木綿を扱うのが太物屋と呼び方も商品も異なっています。呉服屋の客は主に武家と中流以上の町人で、庶民は町の古着屋や行商の古着屋から購入するのが当たり前でした。

着物の形

江戸時代の着物は、袖の長短、襟の広狭など部分的な変遷はあっても、基本的には現在とそう変わりません。着丈は男女とも体に合わせる対丈でしたが、明暦頃からおはしょりが出てきます。家の中では裾を引いて歩き、外出の際はたくし上げ、はしょって帯を締めていました。

娘の着物は振り袖で、結婚後または19歳の現服後に振り袖の丈を詰めて留め袖にします。

男の着物

男の着物は、身分によって決められており、人々は身分相応、不相応ということを子供の頃から叩き込まれます。衣服のお洒落も身分の範疇で、不相応なことをすれば社会的に制裁を受けました。

武士は、小袖に裃か羽織、袴。裃は肩衣に袴を組み合わせたもので、正式には共裂れで長袴を付けます。

商家の主人は、紋付、小袖、絽、郡内、縮緬を許されていました。

小僧は麻か木綿のお仕着で、手代・番頭になると前掛けを許されます。

大工などの職人は、はじめは褌一丁に腰きり半纏でしたが、やがて紺の木綿半纏に股引、腹掛けを付けるようになりました。

江戸っ子好みの意匠

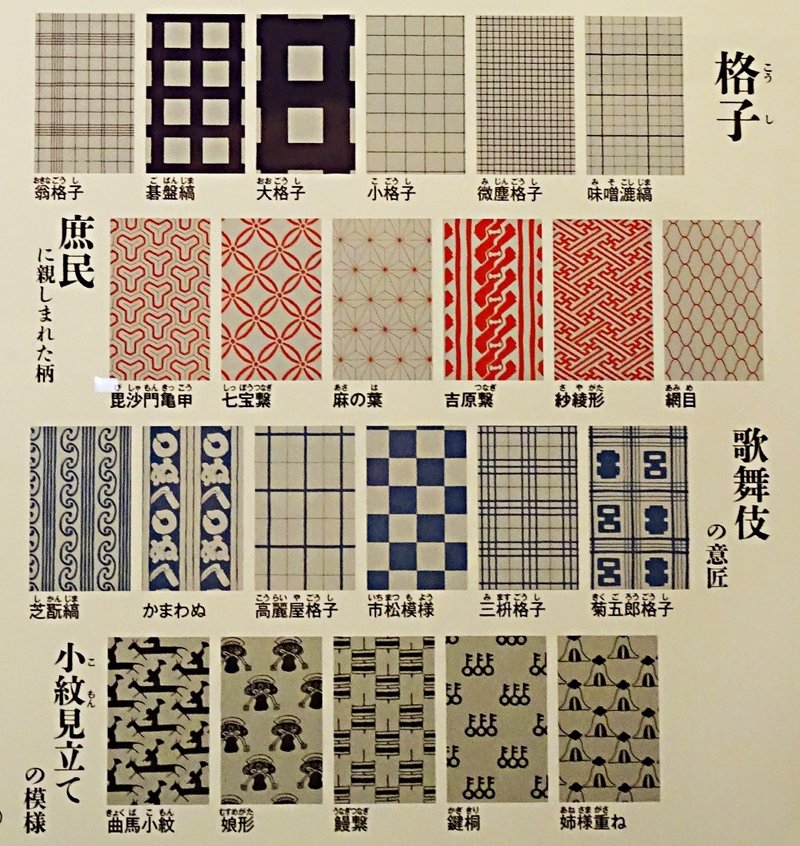

江戸の人々の間では、細やかな<小紋>や直線の<縞>など、明快であっさりとしたデザインが好まれ流行した。

下の画像は、展示の解説ボードに掲載されている模様をトリミングしたものです。ただ、若干ブレてしまったので確認しにくいかもしれません。

享保頃(1716〜1736)

小袖模様のデザインを表した雛形本。小袖の模様が中心であるが、彩色や加工法、由来について記されるものもあり、当時の加工法を知る上で貴重な資料である。

三井越後屋江戸本店

江戸時代の代表的な呉服店(ごふくだな)で駿河町にあった「三井越後屋」の店前(たなさき)を「本普請画図画(ほんふしんえずめん)」(1832年三井文庫所蔵)などをもとに再現しました。創始者・三井高利(たかとし)は、伊勢松坂の出身で、1673(延宝元)、京都に呉服の仕入店を設け、江戸に販売の店を開きました。模型で復元したのはこのうち「東見世」部分であり、さらに同程度の間口で「本見世」の部分があるので、いかに三井越後屋が大きかったかがわかります。

江戸時代中期まで文化面では上方の下風に立っていました。身の回りの品々から酒や菓子までが下り物が上等品であり、その中でも着物は利益が大きく、上方商人は競って江戸に支店を設けました。

越後屋では、一年中の断ち余りの端切れを何枚か綴じて「恵比寿ぎれ」と命名し、冬物売出しに合わせて販売するという上方商人らしい機転を利かせています。

商品宣伝

解説を撮り忘れてしまい詳細は不明ですが、確かお酒と菓子の広告です。お酒は団扇用に刷られたものだった気がします。

盛り場 両国

岡崎柾男『洲崎遊郭物語』の中に、両国について少し興味深い記載があったので引用しておきたいと思います。

橋の架けられたのは、万治二年とも寛文元年竣工ともいうが、明暦三年の俗に振袖火事というので大打撃をうけた幕府が、隅田川を越えた下総へと江戸の市街地を拡張した結果、架けられた。橋の東西どちらも両国と呼んだが、西の武蔵国側の住民は、東側を「向こう両国」と称して一段低く見るむきもあった。この言い方が、明治も末年になっても残っているのであった。

これは著者岡崎氏が、洲崎遊郭の元遣手だった安藤きわさん(明治34年生、新宿出身)に取材をした際、彼女の生い立ちで触れた一部分です。10歳頃、両国の菓子問屋へ子守奉公に出され、その奉公先が西側の両国だった東側なんかじゃないと著者に話したほどです。ちなみに取材は戦後昭和に行われており、人によってはこういった意識が残っていたという事が分かります。

両国が江戸一の盛り場であり、江戸の人々が楽しめる場所だったのは事実です。川開きの日になると、広小路に見世物小屋、食べ物屋、楊弓場などの店がひしめき大変な賑わいでした。本来は火除け地のため、建物は全て仮小屋造りです。また、花火は隅田川だけ許されていました。

常設展は、江戸東京博物館のwebサイトにて展示をパノラマビューで見ることができます。いくつか解説が付いており、復元模型の中も見学できるので大変面白いです。