こよみだより *霜降*

2021.10.23

二十四節気の「霜降」入りです。

朝晩の冷え込みが増してきて、山里などでは霜が降り始める頃。

今年は10月に入ってからも、しばらく夏日が続きましたけれど、

少し前からようやく秋らしい気候になりました。

というよりも、急に冷え込みが強くなり、

“霜が降りる” とされる言葉にも、違和感をおぼえなくなったように思います。

我が家の庭のフェンスでは、お隣から遠征してきていたカラスウリが、日々 彩りを深め、

8月頃にはスイカのような色合いだったその姿は...

すっかりオレンジ色に染まりました。

カラスウリは、日本に自生する多年草。

クルクルとしたツルを伸ばし、樹木などにそのツルを絡ませながら成長します。

山野だけでなく、街中でも見かけますが、

まさか我が家にもやってくるなんて、思いもよりませんでした。

フェンス内でオレンジ色に変身した様を撮り忘れてしまったのですが…

季節の移ろいを知らせてくれる、愛おしい雑草の実です。

*

二十四節気をさらに三つに分けた 七十二候は、

[初候] 霜始降(しもはじめてふる)

[次候] 霎時施(こさめときどきふる)

[末候] 楓蔦黄(もみじつたきばむ)

と続きます。

「霜始降」、「霎時施」と聞けば、冬の足音が近づいてくるようです。

また、「楓蔦黄」の景色には、今年はいつ どこで、何回出会えるのでしょうと、期待がふくらみます。

赤や黄色に染まる美しい紅葉は、古来 日本人の楽しみだったようで、

平安時代には、紅葉を愛でて和歌をつくるならわしがあったとのこと。

秋が深まるにつれて美しく染め上げられる木々の姿は、昔から人々の心に深くしみ入るものだったのでしょう。

日本人特有の情緒や美意識は、こうして豊かな四季をいつくしむことで育まれてきたものなのだと感じます。

「霜降」は、秋の最後の節気です。

自然が描く秋景色に、たくさん出会えますように。

-------------

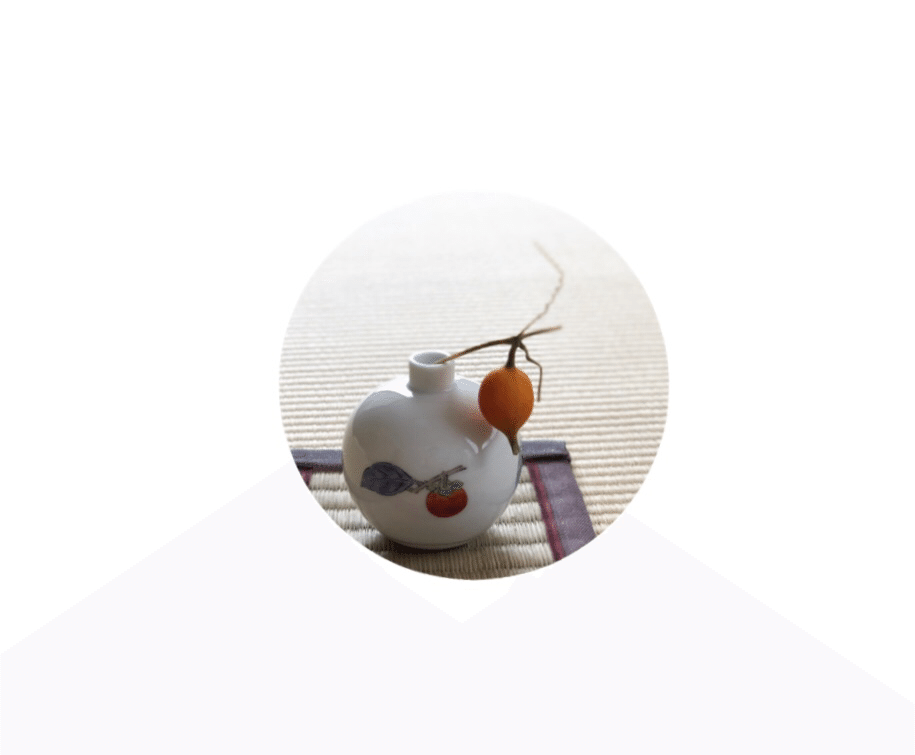

― 今日の写真.「カラスウリ」―

緑色のスイカ柄の姿は、8月に撮ったものです。

併せて文中に添えたこちらは、現在の様子。

オレンジジュースの空き瓶に入れました。

カラスウリは、この空き瓶もお気に入りのご様子です。

*

そして、タイトルにしたのは、有田焼・柿右衛門の一輪挿しに入れたカラスウリ。

この一輪挿しは、私のタカラモノの一つです。

美的な相性の良し悪しは、わかりません。

けれども私には、オレンジ色のカラスウリと、ちいさな赤い柿の実が、互いに寄り添うように見えるのです。

見たいように ものを見て、ほっこりする 秋の終わりのひとときです。

*

*

最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。

朝晩はとくに冷えてきましたので ご自愛ください。

ー 次は「立冬」です。ー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?