続・美しい古都チェスキー・クルムロフとバロック・オペラ~~幻想的な城内劇場とバロック・オペラが創り出す非日常の世界~~その2 城内バロック劇場の構造

II 城内バロック劇場の構造

前稿でも述べたとおり、チェコは歴史的にオーストリアのハプスブルク家と密接な関わりをもっていましたが、特に南ボヘミアのチェスキー・クルムロフはウィーンとは距離的にも近く、文化的に強い影響を受けていました。このため、1766年に建てられた第2劇場(現在復元された劇場)はその構造から機能、装飾までのすべてが18世紀ウィーンのバロック劇場様式をそのまま留めている点で極めて重要なのです。

場内劇場の基本構造の大枠は下の図面、左から「舞台裏」、「舞台」、「客席」の3つの部分から成ります。

(本番ではなくリハーサル中の写真)

手前から

ピット席(1階客席:ベンチ椅子)

オーケストラ・ピットと屋根型譜面台

プロセニアム・アーチ(=額縁。こどもが蝋燭をかざしている)

上手側書割(5層)

天井幕と背景幕

以下、各部分について個別に説明していきます。

1. 場面scene

2. 照明lighting

3. 音響acoustic

4. 舞台stage

5. オーケストラ・ピットorchestra pit

6. 機械仕掛けmachinery

7. 客席auditorium

8. その他、主な収蔵品

お断り:

使用写真撮影はすべて三澤。

劇場内が暗いためボケた写真が多くなっています。 ご了承ください。

場面scene

バロック劇場の特徴はなんと言っても何層もの書割(side sets)を使用した、透視図法による奥行き深い舞台にあります。

クルムロフは地方貴族の劇場ですので、客席数は150席ほどの小劇場のため、書割は5層です。ロンドンの初代ヘイマーケット国王(女王)劇場も5層でしたので、5層でも奥行き感は十分確保されていますが、他の劇場では7層(プラハのスタヴォフスケー)や、9層(ミラノ・スカラ座)もありました。

舞台は、側面の書割、背面の背景幕(バックドロップ)、天井幕(ボーダー)のセットにより、ひとつの場面を表現していきます。

クルムロフの場合、場面は「宮殿の大広間」「庭園」「牢獄」「野営地」「森」など、13の基本セットがあり、それらの組み合わせを変えることで13の基本セット以外の多様な場面を作り出すこともできます。

驚くべきことに場面転換は5~6人の裏方が精巧な機械仕掛けを一斉に操作し、6~12秒で完了します。

この迅速な場面転換を可能にするための工夫があります。

たとえば左右5層ずつの書割は各層3枚の異なる絵柄がセットできるようになっており、場面転換の際は、左右5層の1枚目の絵柄から2枚目の絵柄へと一斉に切り替わります。

天井幕

背景幕(一番奥)

左方向が客席側

書割の背面には照明器具

クルムロフでは絵柄をスライドさせることで次の絵柄に切り替わりますが、劇場によっては3角柱の3面にそれぞれ異なる絵柄を取り付けておき、それを回転させることで場面転換するという方法をとっているところもありました。

同時に、舞台奥の背景幕も天井幕も素早く交換されます。

この場面転換の過程では、相前後する2つの場面の絵柄が複雑に交じり合い、万華鏡のような幻想的な効果が生まれます。バロック・オペラでは幕(緞帳)の上げ下げはオペラの最初と最後のみで、暗転もありません。曲中の場面転換は聴衆の目の前で行われていました。それもそのはず、この場面転換自体が大きな見せ場となっていたのです。

(なお、奥行き感を強調するために、舞台奥に配置される従者などは子どもに演じさせることもありました。もちろん「子役」ではなく、「大人の従者役」として)

照明lighting

クルムロフ劇場の舞台上の照明は、各書割の背面にしつらえたウィングライト(側面照明)と、舞台最前方に設置されたフットライト(脚光)の2つです。つまり、舞台を照らす照明は「横から」と「下から」のものしかありません。今日では当たり前になっている「上から」の照明はなかったのです。後で述べますが、このこと、特に「下から」の照明がバロック劇場特有の幻想的な照明効果を生み出すのです。

当時は蝋燭でしたが、現在は火災防止のため電球使用

ウィングライト(側面照明)は舞台全体の照明を担い、人力操作による角度の調整で、舞台に向ける光を加減します。蝋燭が取り付けられた縦長のバー1本、1本を裏方が手動で回転させて舞台への光の量を加減するのですが、その回転のタイミングや速度を全員でシンクロさせなくてはなりません。無線などがなかった時代に、それを一体どのように可能にしていたのかは謎です。小さな笛を鳴らしたのではないかと推測する研究者もいました。

火災防止のため本番では蝋燭の代わりに電球を使用していますが、明るさは蝋燭と同じになるよう工夫されていて、微風でも炎のように揺れ、蝋燭特有の怪しい光となっています。明るさには限界がありますが、目が慣れてくると、相対的な明るさの増減によって、漆黒の闇から昼間の明るさまで感じ取ることができるようになります。ただ、全体的にバロック劇場はほの暗いものですが、そのほの暗さが幻想的な雰囲気を一層引き立てることになります。

次の写真は本番中の舞台ですが、かなり実感に近いものです。

人物を照らすという最も重要な役割を担うのはフットライト(footlights=脚光)です。フットライトは舞台の最も前面に配され、その光は客席側には当たらないよう、覆いで隠され、舞台の前方に立つ人物を最も効果的に浮かび上がらせる効果をもっています。

この覆いの形状は劇場によって異なります。クルムロフでは舞台前面の端から端までの帯状の覆いですが、貝殻を模した覆いもよく見受けられます。

ところで「脚光を浴びる」という表現がありますね。

この日本語の語源は英語の劇場用語appear before the footlights「脚光を浴びて登場する」から来ています(研究社『英和大辞典』)。

このことはバロック・オペラにおいて一層分かり易い現象となって現れます。

バロック・オペラにおいて、その場で最も重要な人物とはすなわち「アリアを歌う人物」のことであり、彼、または彼女は舞台前方に進み出て、フットライトに照らされて歌うのです。すなわちアリアを歌う歌手は、役柄上はたとえ脇役や端役であろうと、この瞬間は舞台上の中心人物となり、「聴衆の注目を一身に集める」ことになるのです。

上から照らす現代照明と異なり、下から照らすバロック劇場のフットライトは人物の目鼻立ちの陰影を強調し、全身を一層幻想的に浮かび上がらせるのです。

トッパンホールでの公演の写真です。

バロック劇場の照明効果を再現するため、

ホールの協力を得て「フットライト」を設置して上演しました。

ソプラノ:ヤナ・ビーノヴァー・コウツカー

なお、バロック・オペラではほとんどの場合、歌い終えた歌手は舞台から去ることが習慣となっており、このようなアリアを「退出アリア」(exit aria)と呼びます。歌唱が素晴らしければ聴衆の拍手が起き、ドラマの進行は一時停止し、歌手も舞台を去る前にお辞儀して拍手に応えます。熱狂的な拍手が鳴りやまなければ再度歌うこともあります(アンコール)。これらの習慣は今日まで続いていますね。

バロック・オペラにおいては、台本も音楽もこの「退出の原則」を念頭に置いて作られているのです。

音響acoustic

一般的に教会は硬質な石や木材でできており、天井も高いため、音響の良い空間です(もちろん良い音響とはただ響けば良い訳ではありませんので、曲の種類や楽器によって、教会は響き過ぎて不適となる場合もあります)。

これに対して、歌劇場は元来、決して音響の良い空間ではありません。歌劇場建築家も当初は音響に無関心だったと思われます。

歌手の声が客席に豊かに響くためには舞台上の音が効率よく客席側に届く必要があります。しかし、図面からも分かるとおり、バロック劇場では舞台のほとんどの部分において音が抜けたり、吸われたりして響きが悪い状態になっています。舞台の両側は書割となっていて音が抜けてしまい、後方や天井は布製の背景幕や天井幕で音が吸われてしまいます。

唯一、舞台前方のプロセニアム・アーチ(額縁)に囲われた部分のみ、床、側面、天井とも音がよく反響します。このため、歌手はなるべく舞台前方で歌う方が音響が良く、客席に声が届きます。つまり、フットライトで「脚光を浴びる」ためにも、また音響的にも、歌手は舞台のなるべく前方に立つ方が良いのです。

幕の手前、こどもたちが蝋燭をかざしている背後の額縁様の枠

プロセニアム・アーチは元々音響のために設置されたものではなく、客席(現実世界)と舞台(幻想世界)を隔てることが本来の機能でした。

しかし、1676年頃、イタリアのF. C. モッタがプロセニアムの奥行きが深いほど音響効果が良いことに気付きました。1678年に建設されたヴェネツィアのサン・ジョヴァンニ・グリゾストモ劇場(ヘンデルの《アグリッピーナ》初演劇場)はその効果を意識し、プロセニアムの奥行きは4.2mで設計されていました。

ただ、プロセニアム・アーチが音響に効果的であるという認識は即座に広く共有された訳ではなかったようです。クルムロフの城内劇場はサン・ジョヴァンニ・グリゾストモ劇場より100年以上ものちの設計なのですが、プロセニアムの奥行は1.5mほどです。

舞台stage

今日のモダン劇場では、「背景空間」scenic stageと「演技空間」acting stageの区別はほとんどなく、舞台のほぼ全面が演技空間となっています。

しかし、バロック劇場では、舞台奥から客席側に向かって3/4あたりまでの「背景空間」と、舞台前方の1/4ほどの「演技空間」(ほぼプロセニアム・アーチで囲われた部分)とに分けられていました。

「背景空間」はセットによる場面描写が主な役割であり、アリアを歌う登場人物は必ず舞台前方の「演技空間」に進み出て、「フットライト」を浴びながら歌うのです。繰り返しになりますが、歌手にとってはこの位置が音響と照明の関係から最良の位置だったのです。

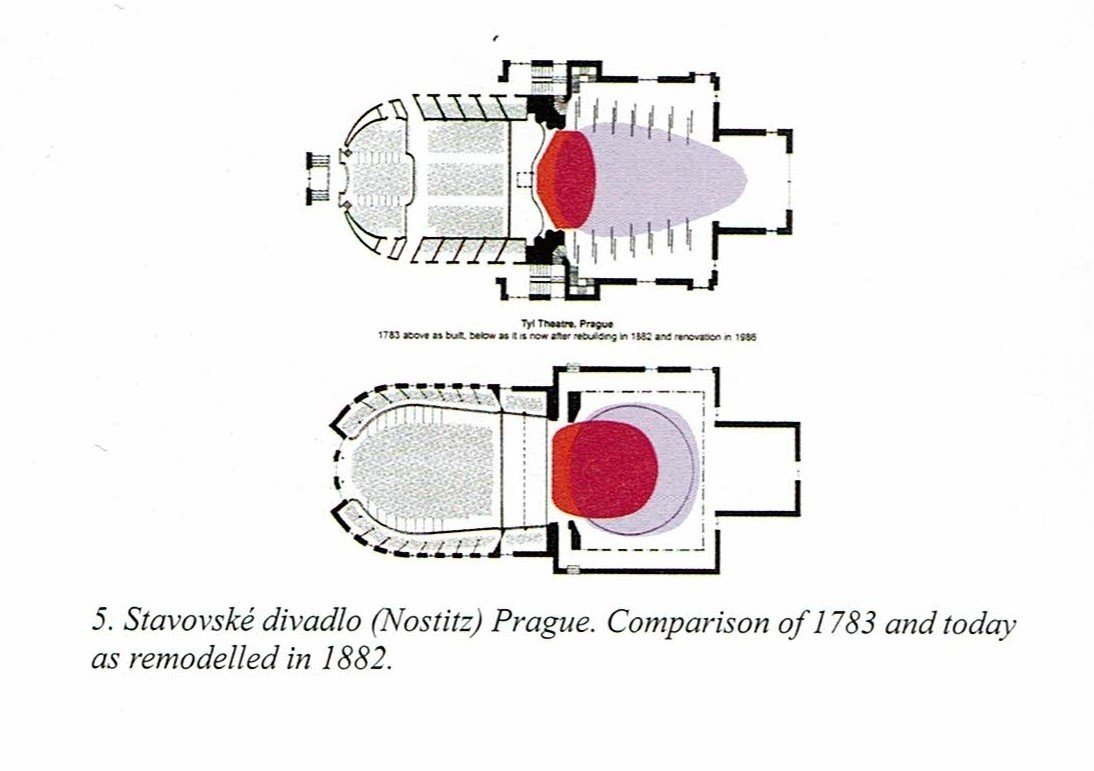

1783年に建てられたプラハのスタヴォフスケー劇場(モーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》初演)の舞台構造は当初はバロック様式でしたが、1882年にモダン様式に改修されてしまいました。

下の図によって、バロック劇場とモダン劇場の演技空間の相違がお分かりいただけると思います。

また、改修前は7層の書割があったことが分かります。

上=1783年建築当時

下=現在(1882年改修)

濃いピンクは「演技空間」を、薄い紫は「背景空間」を表します。

出典:Iain Mackintosh, Scenic stage, acting stage, orchestra pit and auditorium: a review of 20th century research and practice on how these areas connect in European 18th century theatres.A compilation of Essays from the Český Krumlov Conferences 2002, 2003; p.250

オーケストラ・ピットorchestra pit

客席と舞台の間に位置する細長いオーケストラ・ピットは実に合理的です。

クルムロフの城内劇場の場合、演奏者は横長の屋根型譜面台を挟んで、舞台を背に1列、客席を背に1列、計2列となって、譜面台に向かい合って演奏します。

その奥に第1チェンバロ。

舞台に向かう6人(コンマス含む)の内、左の4人が第1ヴァイオリン、右端の2人がオーボエ、

譜面台を挟んでこちらを向いている6人は、

左から3人が第2ヴァイオリン、次の2人がヴィオラ、右端がファゴット、

右端手前は第2チェンバロ

(出来る限り人物がはっきりするよう明るさなど補正)

舞台に向かって左隅には第1チェンバロ、右隅に第2チェンバロが置かれています。第1チェンバロは屋根型譜面台を挟んで向かい合う弦楽器や管楽器奏者の全員を完全に掌握できる位置にいます。

この隊形であれば合奏の中心となる第1チェンバロ奏者、チェロ奏者、コンサート・マスター(第1ヴァイオリンのトップ:客席に背を向けて立奏している)の三者がともに舞台上の歌手を視野に捉えて演奏できるのです。

独立した指揮者が存在しなかったバロック時代の合奏では、チェンバロ奏者が全体を統率し、指揮者に相当する役目を兼務していました。通常は作曲者自身がこの席に座りました。次に重要なのはチェロ奏者で、チェンバロとともに通奏低音という役割を担いました。通奏低音を担うチェンバロとチェロはアリアはもちろん、レチタティーヴォ(語りのような部分)も伴奏しなくてはならず、オペラ全曲、ほとんど休む間がありません。その次がコンサート・マスター(第1ヴァイオリンのトップ)で、他の奏者に自分の弓さばきが見えるよう、立って演奏(立奏)しています。

なお、譜面台の蝋燭だけは本物の蝋燭を使用しています。

ここでひと息:「血の気の多いヘンデルのエピソード」

バロック時代の合奏においては通常、チェンバロは作曲者が担当すると書きました。これにまつわるヘンデルの過激なエピソードをご紹介します。

19歳のヘンデルがオペラの作曲家を目指してハンブルクのオペラ・ハウスで修業していた頃の話です。

ヘンデルより四つ年上の作曲家、歌手、理論家のヨハン・マッテゾンが自作のオペラ上演中、事件が起こりました。

マッテゾンは自作のオペラですので当然ながらチェンバロを担当していました。しかし、彼は歌手でもあり、このオペラにも自分の出番がありました。そこで、歌手としての出番の間だけは代わりにヘンデルにチェンバロを任せていました。

さて、自分の出番を終えたマッテゾンがチェンバロ席に戻ろうとすると、なんとヘンデルが頑なにこれを拒否し、席を譲りません。とうとう二人は「表へ出ろ」ということになり、剣をとっての決闘となったのです。幸い双方怪我もなく済みましたが、危うくその後のヘンデルの傑作の数々が生まれなくなるところでした。

機械仕掛けmachinery

空中浮遊機flying machine、海の波sea machine、エレベーターstage trap、落とし戸trapdoorなどの機械仕掛けがあります。宙吊りでの人物登場などは大きな見せ場のひとつとなっていました。

客席auditorium

クルムロフの場合、客席の収容人員は150人程度。ピット(平土間)は背もたれなしの木製長ベンチで、一人分ずつの仕切りはないため、無理して詰めればもっと多くの客が入ることができますので、収容人員はあくまで概数です。

2階バルコニーは2層のベンチ椅子が馬蹄形に設置され、2階中央最奥、舞台から見て正面にロイヤル・ボックスがあります(ロイヤル・ボックスの位置は劇場によって様々です)。客席にはシャンデリアはなく、壁燈のみです。

その他、主な収蔵品

衣装は600点以上所蔵されいます。実際の上演ではレプリカを使用しています。第7回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン公演のためにお城から持参していただいた衣装もそれらのレプリカです。

その他、13の基本背景、小道具130点以上、台本2400以上(演劇、オペラ、バレエ、コメディー用など)、楽譜は700のスコアやパート譜も所蔵されています。

「その3 城内劇場とバロック演技(ジェスチュアgesture)」

に続く

https://note.com/17440210semele/n/n7e8d1103342b

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?