「Pages+AppleScriptで本を作ろう」を書き始めた⑤

Macユーザーなら誰でも無料でMac App Storeからインストールして使えるワープロソフト「Pages」。いきなり「本を作れる」といっても、ステップ幅が大きすぎるため、基礎的なところから説明することにしました。

ステップ・バイ・ステップで基礎的なレベルから「本」のレベルへ

いきなり「本を作ろう」と言っても、スタート地点からじょじょにレベルアップしていかないとわかりません。

まずは、テキストエディタ(CotEditor)上で本文を入力してみましょう。

いきなりPagesに打ち込むのは悪手なので、かならず他のエディタ上に本文を入力しましょう。微調整ぐらいはPagesで行なってもよいですが、Pages書類は「テキストを打ち込む場所」ではなく、「さまざまな部品を配置する台紙」だからです。

Pagesで文章を作る場合には、テキストはテキストエディタで、グラフィックはグラフィック用の別のソフトで、表もNumbersやExcelなどの別のソフトで作っておくのが必勝法です。

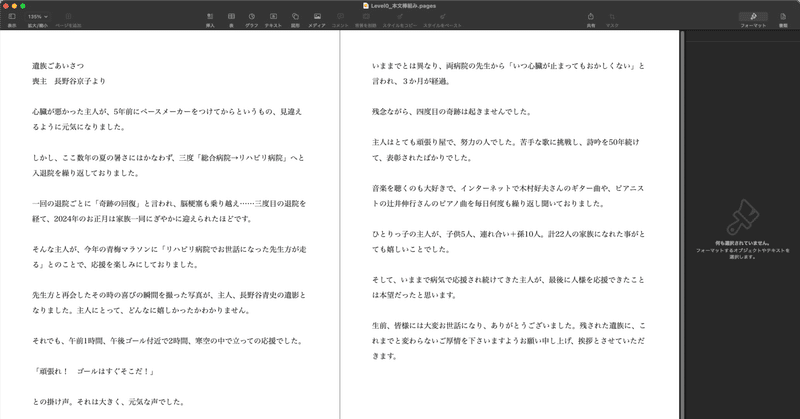

レベル0:本文棒組み

Pagesには2つのテキストレイアウト方法があります。普通のワープロのように、直接本文を入力するものと、ボックスを配置してそこにテキストを流し込む方法です。

最初に、直接本文を入力してみましょう。Pages書類の上のどこかをクリックすれば(真ん中あたりかな)、入力可能な場所に(おそらく文章の左上のほう)テキスト入力用のキャレットが表示されます。

さきほどテキストエディタ(CotEditor)に入力しておいた本文をコピーして、Pagesにペースト。

これが、最底辺のレベルです。このレベルでは、何百ページ集まっても、「本」を名乗ることはつらいと思います。

「本」というのは工業生産品であり、読みやすさや読むさいの気持ちよさを向上させたものだからです。

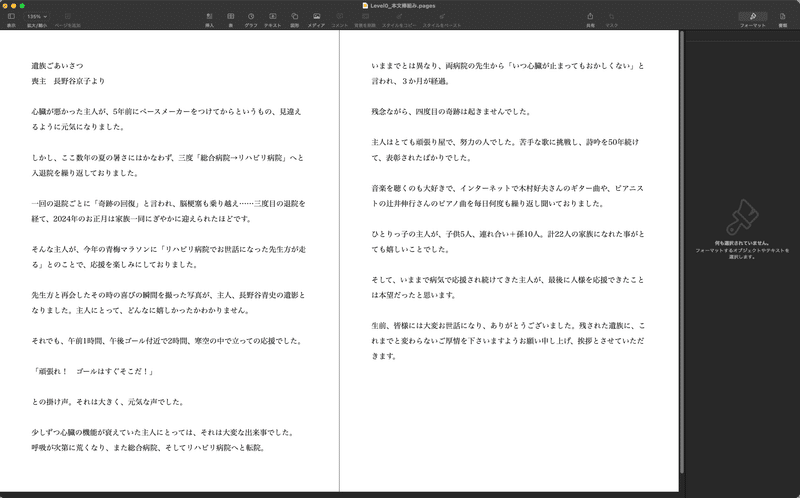

レベル1:本文棒組み+フォント指定

まだ本と言えないレベルですが、タイトルと筆者名のあたりに本文とは異なるフォントを指定してみましょう。

これは、まだページの「地」の部分にテキストを流し込むという「ワープロ的」な作り方の書類です。

本でも「まえがき」とか「あとがき」ぐらいであれば、こうした作り方をすることはあります。でも、本文がこれだと、ちょっと読む気がしない感じです。

レベル2:本文ボックス組み

書類にテキストボックスを配置し、本文流し込み順を指定することで、複数のテキストボックスに1つの流れのテキストを連続して割り付けられます。

ちょっと、いい感じがしてきました。ただ、タイトルが見にくい感じなので、一手間かけてみましょう。

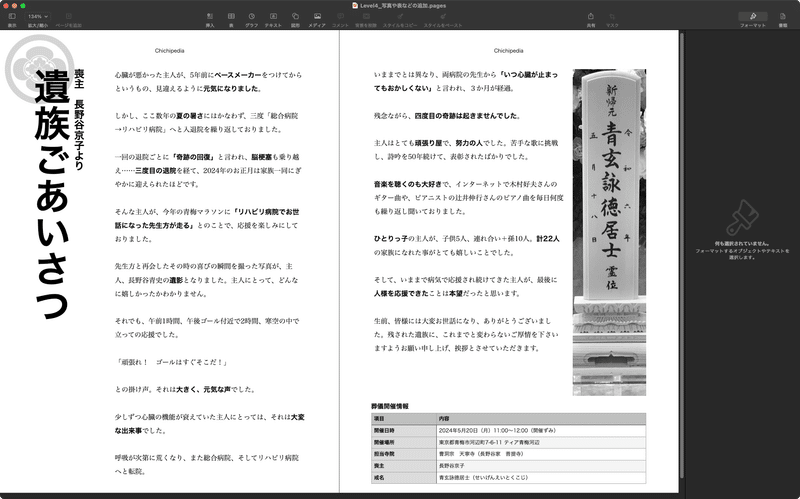

レベル3:タイトル+本文ボックス組み+本文装飾

一気に「本」らしくなってきました。タイトルは64ポイントのヒラギノ角ゴシックW6を指定。本文は明朝体ですが、重要なキーワードにはゴシック体を指定しています。

一気に読みやすくなってきました。

目にした瞬間に「眠くなる」レイアウトがよくないので、重要な箇所とそうでもない箇所の間にメリハリをつけて、人間が飽きないようにしてみます。

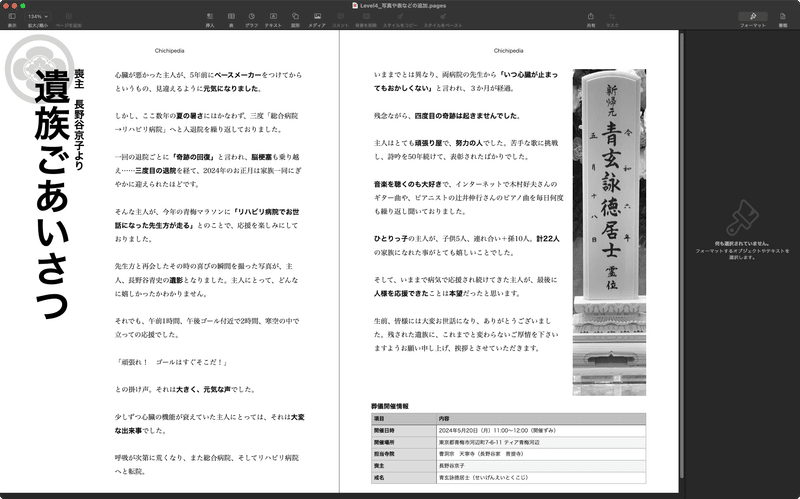

レベル4:写真や表などの追加

ここまで来ると、「本」と呼んでいいように感じます。

タイトル部分には、著作権フリーの素材サイトで注意事項を読み、禁止されている利用方法ではないことを確認したうえで家紋のグラフィックをダウンロード。

タイトル部分の背景に家紋のグラフィックを不透明度20%を指定して=うっすらと表示されるように指定して配置。

ページ右端には、自分で撮影した写真を配置しました。そのさい、Pages上で左右をトリミングして、本文横の細いスペースに入るよう調整。カラーでそのまま掲載するよりも、グレーで掲載したほうがよいと判断したため、色の彩度を落として掲載……といった調整を行なっています。

「表」は日本人好みの部品で、何か雑多な情報を整理して掲載しておくと、気持ちよく感じる「魔法のアイテム」です。

最後に、この本のタイトルを各ページの欄外に小さな文字で入れてあります。この機能はPagesにそなわっているため、いちいち全ページに入力しているわけではありません(別れた書類にはすべて同様の入力を一度だけ行っています)。

スタート時の文章と仕上がりイメージの「差」を感じよう!

この「差」を生み出すのが「本」を作り上げる作業です。

慣れないうちは、最初のレベルのページのままでもよいでしょう。しかし、きっと何回も読み直すうちに満足できなくなってくることでしょう。

「Pages+AppleScriptで本を作ろう」は、基本的にこういう感じの本なんです(掲載サンプルは別のものを使うかも)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?