子宝の女神 ラヴィに会いに行く |南アルプス市 ふるさと文化伝承館

ようこそ、土偶の世界へ!

縄文時代に作られた土偶の魅力に引き込まれて以来、土偶たちとの出会いを求めてあちらこちらを巡っている、のんてりです。

縄文土偶には、かわいい、面白いから、ちょっと怖いものなど不思議な魅力に富んでいるものがいっぱい。

きっと、だれもに”好き!”が生まれるのではないでしょうか。

今回は子宝の女神ラヴィちゃんをご紹介します。

”2015全国土偶キャラ総選挙”で優勝した、土偶界では有名な人気者です。

【円錐型土偶】子宝の女神 ラヴィ

プロフィール

年齢:縄文時代中期の約5,000年前。長い休眠の後1,992年に目覚める。

住所:山梨県南アルプス市 ふるさと文化伝承館

出生地:山梨県南アルプス市「鋳物師屋遺跡」

職業:女神

仕事内容:多くの人と会い縄文文化を伝えること。国内外出張あり。

取得資格:国指定重要文化財

アピールポイント

身長が25センチと高いこと、そして円錐形のおなかをしていることで、土偶たちの中でもひときわ目立つ存在です。

胸には乳房があり、大きく膨らんだお腹には左手が添えられ、右手は腰に当てられていて、まるで妊婦さんがお腹のあかちゃんをいたわっているかの様に見えると言われています。

特に妊婦さんに人気があり、キャラクターグッズも多数販売しています。

大きなお腹、子どもを慈しむお母さん

妊婦さんが重いおなかを抱えて立っている、そんな姿にお腹の子どもをいと惜しむ母親の思いが表されているように感じます。

ちょっと体が重くてしんどい、そんな表情も大きなおなかの妊婦さんによく似ていますね。

何千年前も変わらない母性の尊さが、ラヴィの姿に写し出されているようです。

「元気な赤ちゃんを産んでね!」と思わず声をかけたくなります。

__ __ __

そんなラヴィは健康診断でレントゲン写真を撮りました。

その診断結果は……

ラヴィの体中が空洞だったということが判明しました。

そして、膨らんだ空洞のお腹の中には、石か土で出来た”鈴”が入っていたと考えられるそうです。

”鈴”は、お腹の赤ちゃんを表している?それとも、鳴らすためのもの?

いずれにしても、小さな鈴は「母子共に無事でありますように」という願いが込められているように感じられますね。

円錐形土偶とは 身体の中が空洞になっている土偶です。脚は表現されてなく、底は緩やかな丸型になっています。

縄文時代の中期5,000年前位のもので、山梨県から北陸地方にかけて多く発見されています。

地元では有名なラヴィちゃん。

子どもたちにも大人気で、絵描き歌も公開しています。

土偶は縄文人の心

縄文時代は出産時や乳幼児の死亡率がとても高く、成人に達することが今よりもずっと難しい時代でした。

そのため、いのちへの想いはとても強く、その祈りに託すために土偶を作り、祈りの時に使われたと考えられています。

ラヴィはまさしく、安産や、生まれてくる子供の健康、また子孫繁栄のための神への祈りのための、生命の象徴とも言える土偶です。

土石流に埋まっていた鋳物師屋遺跡

鋳物師屋遺跡は、約5,000年前の縄文時代中期のムラの跡です。

この場所は山際の扇状地にあり、大規模な土石流によってムラ丸ごと埋まってしまいました。

そのことによって、完全な形をした多くの土器やラヴィをはじめとする土偶が多数出土したのです。

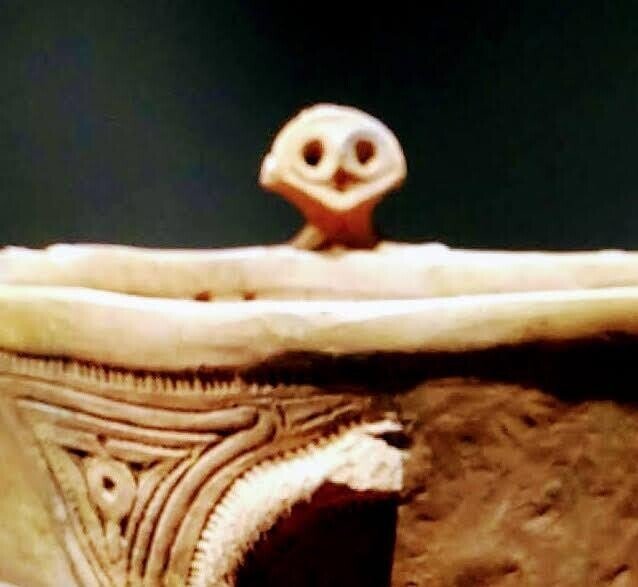

こちらは、かわいい土偶が装飾された土器です。

後姿は両腕でお腹を抱えているように見え、まるで土器が土偶のお腹を表しているようです。

ラヴィと同じく、安産を祈るために作られたのかもしれませんね。

ラヴィに会える、ふるさと文化伝承館

南アルプス市ふるさと文化伝承館は、八ヶ岳を臨む風光明媚な場所に佇んでいます。

明るい雰囲気のきれいな建物、やさしく丁寧な説明と土偶愛があるれている職員さんもいて、だれでもで楽しめる施設です。

初めて土偶を見る人にもお勧めです!

ラヴィ人気を裏付けるように、キャラクターグッズも売り切れ続出です。

地元のラヴィファンの手作りグッズも見られます。

アルプスの紅葉を楽しみながら、ラヴィに会いに行きませんか?

最後までお読みいただき、有難うございました☆彡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?