COVID-19 QR 3/18 いつまで続く

ロシアウクライナ戦争がまだまだ続いている。すっかり忘れ去られた新型コロナ感染であるが、まだパンデミックは終わっていないように見える。世界全体では陽性件数は減少となったが、減少の幅は小さく、下げ止まりに近い状態であると考えられる。一方死者数は大幅に減少した。

A. ヨーロッパは下げ止まり、アジアで拡大中

先週は陽性件数が減少しているがそのペースが鈍くなっているところが日本など69国地域あった。また、ブラジルやフランスなど54国地域で減少が止まった。なので、陽性件数の下げ止まりあるいは増加再開を予測した。

A1. 中国で感染拡大

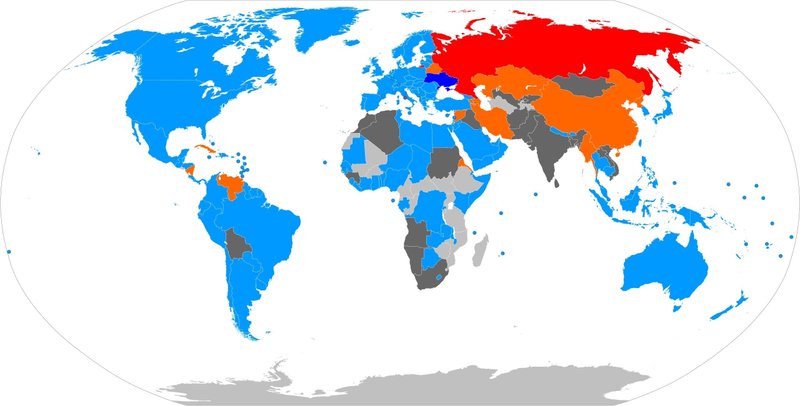

下の地図は22年11週の陽性件数のトレンドである。

先週と同じ129国地域で陽性件数が減少中(青、薄青)あるいは減少傾向(緑)となった。アメリカ北南、アフリカ西東、アジア西中、ロシアなど広範囲に広がっている。しかし、減少のペースが鈍くなっている(青)ところも、アメリカ、ブラジル、インドなど62国地域ある。過去のデータからこのうち十数国地域で翌週の陽性件数が増えると予想される。

また、オーストラリアやポーランドななど29国地域で今週増加がストップした(薄橙)。減少の幅が小さいので、来週は増加に戻るところも少なくないと思われる。

方や、先週と同じく24国地域で増加中(赤、橙)である。また、中国など15国地域で陽性件数が急増した。中国はこれまで緩やかに増加していたのが、今週は前週比300%の増加となり、一昨年7週目以来2年1ヶ月ぶりに陽性件数1万件を超えた。中国はこれから本格的の増加が始まると考えられる。中国以外は減少中に突然急増した格好になっており、過去のデータからすると、約3分の1くらいの国地域で陽性件数がさらに増加すると思われる。

世界全体では、減るところあれば、増えるところありで、来週の陽性件数は今週と同じくらいに、下がっても22年9週(2-26-3/4、1039万6954件)を下回ることはないと予想される。

A2. ヨーロッパで再び増加の兆し

下のグラフは22年の大陸別の陽性件数の推移である。

アジア東は増加が続いているが、伸び率が小さくなった。オセアニアでは増加が止まった。先週減少が止まったアメリカ南とアフリカ西では大きく減少。同じく先週減少が止まったヨーロッパ西、アメリカ南、カリブ海も減少となったが、下げ幅が小さい。アメリカ北、ヨーロッパ東、アフリカ南では減少の傾きが緩くなっている。アジア中、アジア西、アフリカ東は引き続き大きく減少している。

韓国とベトナムで今週の陽性件数が200万件を超えた。世界でも1位2位である。それぞれ、9週連続、6週連続で増加中である。ただし、両国とも、伸び率は小さくなっており、韓国は早ければ来週には、ベトナムも4月に入る頃には、ピークを迎えると考えられる。香港の今週の陽性件数は34万件あまりで、日本のそれを抜いた。世界7位の多さである。日本は9位に下がった。香港は先週は減少となったが、今週は増加となった。伸び率は、長期的には小さくなってきているので、ベトナム同様4月には減少傾向になると考えられる。

中国で今週は前週比で289%増の1万2706件の陽性が確認された。伸び率も大きくなっている。5月まで増加が続くものと思われる。またラオスでも陽性件数が急増中である。

オセアニアではニュージーランドでの陽性件数の増加が11週で止まった。オーストラリアは4州連続の増加となった。両国とも、伸び率は小さくなってきている。フィジーとバヌアツでは急増した。ソロモン諸島、トンガ、クック諸島でも増加が続いているが、伸び率は下がっている。

ヨーロッパ西ではイギリス、スイス、ポルトガルで増加のペースが上がっている。フランスとイタリアも先週までは伸び率が急上昇していたが、実は今週の伸び率は小さくなっている。ドイツ、ギリシャ、ベルギーは今週は減少したもの率は小さい。

ヨーロッパ東は先週陽性件数が増えた国もいくつかあるが、今週は全てで減少となった。戦争の当事国、ロシアとウクライナで減少率が50%以上と高くなっている

アメリカ南も今週は全面減少となった。アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドルでは減少のペースが落ちている。アメリカ北ではエルサルバドル、ホンジュラス、サンピエールミクロン、グリーンランドで大幅増となった。アメリカやカナダでは減少しているがペースが落ちている。

アフリカではベナン、中央アフリカ、ナミビア、レソト、スーダンで大きく増加、レユニオンで微増したが、あとは減少である。率が高いところもあるが、数は20件以下と少ない。南アフリカやナイジェリアなど数カ国では減少しているがそのペースが落ちている。

アジア西ではヨルダンとイエメン、アジア中ではブータンで増加が続いているが、それ以外では減少中である。インドなどペースの落ちているところもある。

B. 22年は第1四半期だけで21年全体を超える可能性

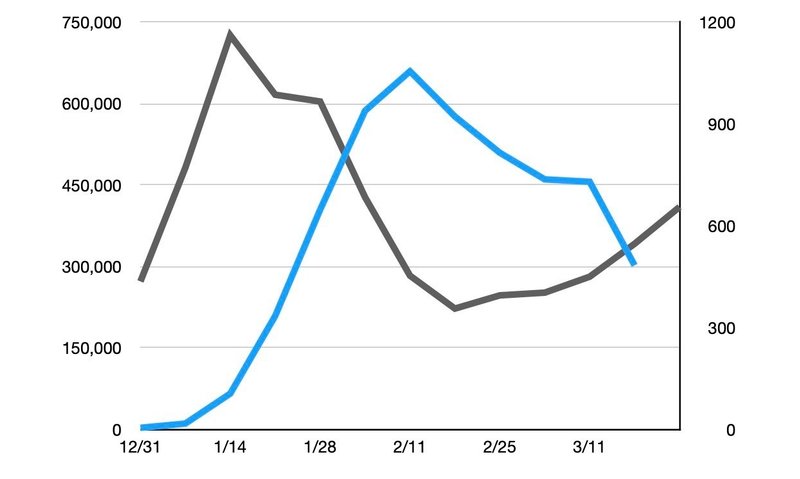

22年10週(3/5-3/11)の世界の陽性件数は1192万4393件で、先週に比べ5.1%減少した。今週の人口100万人あたりの陽性件数は1日平均215件と200件を超えたままなので、減少傾向とは言い難い。感染再拡大となる可能性も考えられる。22年全体の陽性件数は1億7875万6411件となった。このままのペースで行くと、22年1期の陽性件数は2億件を越え、21年全体の陽性件数を超えるかもしれない。下のグラフは22年(濃青)と昨年同期(青)の世界の陽性件数の推移である。

B1. 韓国とベトナムが世界1位2位に

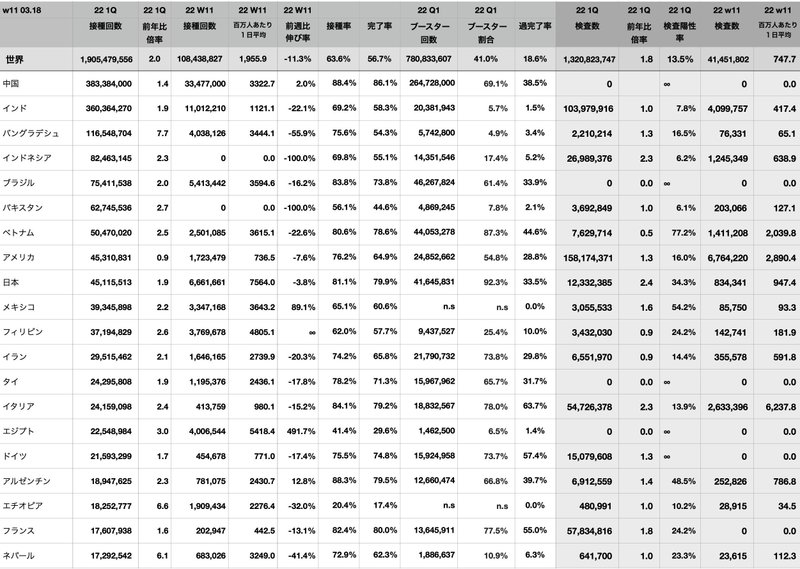

下の表は22年11週の陽性件数が多い20の国地域である。

国名、地域、22年の陽性件数の順位(22年11週の順位ではない)、20年からのWorldometer での累計順位、今までの感染率、22年の陽性件数、22年と21年の陽性件数ペースの比較、22年11週の陽性件数(赤字は過去最高)、22年11週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数(赤字は感染リスク大)、前週比伸び率(マイナスは減少)、連続増加週数(マイナスは減少週数、z は陽性件数ゼロ週数);22年全体の死者数の順位(22年11週の順位ではない)、22年の死者数、22年と21年の死者数ペースの比較、22年の致死率、22年11週の死者数(赤字は過去最高)、22年11週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、前週比伸び率(マイナスは減少)、連続増加週数(マイナスは減少週数、z は死者数0週数)をのせて、22年11週の陽性件数の多い順に並べている。

上位20国地域ではフランス、イタリア、スイス、オーストラリアで陽性件数が増加した以外は全て減少となった。

韓国では22年11週に241万1332件の陽性が確認された。前週比で9%増加し、9週連続の増加である。伸び率は22年4週から上下を繰り返しており、今週は下がった。来週は上がる番か。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均6820件で、ブルネイとアイスランドを超えたので、Twitter の速報で世界1位と発表したが、カナダ東部あるフランス領のサンピエールミケロンが9000件以上で世界1位となり、韓国は2位であった。韓国は22年全体でも802万6771件で、世界5位になった。このペースなら、来週には、22年の陽性件数が1000万件を超えると思われる。感染率もアジア東では2番目に高い16.9%である。韓国の22年11週の死者数は1638人で先週から5%増えた。陽性件数が増加中なので、死者数は4月中頃まで増加が続くと思われる。人口100万人あたりの死者数は1日平均4.6人で、世界14位である。また、22年の死者数は6219人(24位)となった。

先週3位のベトナムが、62%の大幅増で、22年11週の陽性件数は219万9288件となり、ドイツを抜いて世界2位になった。6週連続の増加で、9週以降、伸び率は上下を繰り返している。今週は上がったので、来週は下がる番か。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均で、3168件で、スイスに次いで世界11位である。22年の陽性件数は588万7463件で世界10位になった。ベトナムの22年11週の死者数は512人で先週から12%減少した。陽性件数が増加中なので、来週あたりから死者数が増加に転じると予想される。人口100万人あたりの死者数は1日平均0.7人で、世界平均以下である。また、22年の死者数は9346人(16位)となった。

ドイツは予想に反して、前週比で3.5%減少し、22年11週の陽性件数は139万7380件となり。3位に下がった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均2369件である。ドイツは22年全体では1124万8127件で、世界3位である。ドイツの22年11週の死者数は1212人で先週から22%減少した。人口100万人あたりの死者数は1日平均2.1人で、世界平均の約3.5倍と結構高い。また、22年の死者数は1万4533人(10位)となった。

4位以下ではイギリス、香港が25%以上の伸び率で増加した。特に香港は、人口100万人あたりの陽性件数が1日平均6437件で韓国に次いで3位と高い。香港の死者数は1672人で韓国よりも多い。人口100万人あたりの死者数は1日平均31.4人でダントツの世界1位である。(2位はノルウェーとモナコの10.8人)。

B2. 感染リスクはまだまだ高い

54国地域で22年10週の陽性件数が先週より増加した。エルサルバドルなど7国で伸び率が無限大となった。グレナダは感染が収まりかけていたところの急増で、過去最高の陽性件数となった。無限大を除いて伸び率最大はオランダ領カリブ海の2400%増である。同じカリブ海のグレナダと同じく感染が収まりかけていたところでの急増である。先週伸び率無限大だった8国のうち、バヌアツ、サモア、シエラレオネで陽性件数が増えた。中国など12国で伸び率が100%以上になった。多くは減少中の一時的な増加と思われるが、中国、フィジー、ラオス、バヌアツのアジア東オセアニア勢では増加が長く続いている。

クック諸島、トンガ、バヌアツ、韓国、香港、ベトナム、ブータン、サンピエールミケロンの8国地域で陽性件数が過去最高となった。

163の国地域で陽性件数が減少した。45の国地域で50%以上減少した。エジプトなど12国で陽性件数が0になった。マーシャル諸島など5国で陽性件数0を3週間以上続けている。また、ミクロネシア、ウォリスフツナ、セントヘレナは22年の陽性件数が0、西サハラは21~22年の陽性件数が0、北朝鮮など6国で20年からの陽性件数が0である。陽性件数が減少した国が増加した国の3倍あるのに、世界の陽性件数が少ししか減らないのは、増えている国での陽性件数が非常に大きいからである。

22年11週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数は93国地域で100件以上(先週より5減)、35国地域で1000件以上(同8国増)となっている。100件以上のところは感染リスクが高いと言われている。陽性件数が減少中でも、マスクをする集近閉を避けるなどの対策がいる。下の表は22年10週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数が多い20の国地域の感染状況である。

最も多いのが、サンピエールミケロンの9373件である。2位が韓国、3位が香港となっている。ヨーロッパ西から9国がランクインしている。

下の表は22年の世界の感染状況とワクチン接種状況を、22年の陽性件数ごとに並べたものである。

奇数ページが感染状況、偶数ページが接種状況となっている。陽性件数と死者数の指標は22年11週の陽性件数ランキングの表と同じで、接種状況の指標は、22年全体の接種回数、22年と21年の接種回数ペースの比較、22年11週の接種回数、22年11週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、前週比伸び率(マイナスは減少)、接種率、完了率、22年のブースター回数、ブスーターノ前接種回数に対っする割合)、過完了率、22年の検査数、22年と21年の接種回数ペースの比較、22年の検査陽性率、22年11週の検査数、22年11週の人口100万人あたりの1日平均の検査数、である

22年の陽性件数が1位のアメリカは、22年11週の陽性件数は22万件強で、1月のピーク時に比べて25分の1になった。アメリカの陽性件数25万件未満になったのは21年28週(7/10-16)以来35週間ぶりである。人口100万人あたりの陽性件数も1日平均で95件とついに100件以下となった。アメリカは昨年も年初のアルファ株による感染が急速に収まっていったが、4月にデルタ株の影響で、少し盛り返した。今年はどうであろうか。死者数も大きく減少しているが、相変わらず1位を維持している。アメリカは、致死率が世界平均よりも高い0.59%になっている。

2位3位のフランスとドイツは昨年のペースの9倍から10倍のペースで陽性件数が増えている。フランスは2月のピーク時の約4分の1以下になったが、ドイツは2月のピークよりもさらに増えた。人口100万人あたりの陽性件数も1日平均で1000件以上となっている。死者数はアメリカの10分の1ほどで、少ない。致死率も0.12~0.13%と世界平均の3分の1である。フランスは感染率が36%になった。検査陰性の感染者を含めると国民の60%ほどが感染した計算になる。感染学では感染率が60%を超えると、感染が広まらないと言われているが、どうであろうか。

4位のインドはアメリカ以上に大きく減少している。今週の陽性件数は1万6682件と1月のピークの100分の1以下となった。減少のペースは少し鈍ったものの、40%以上の減少率で減少している。死者数も急激に減少しているが、致死率は世界平均より高い。

韓国は今週5位であるが、4位のインドとの差は小さく、来週には4位に上がるだろう。人口100万人あたりの陽性件数も1日平均で7000人近く世界2位である。何よりも、伸び率がなかなか下がらない、つまり、陽性件数拡大が続いている。陽性件数増加に合わせて、死者数も増加が続いている。アメリカやロシアを抜いて世界1位になるかもしれない。

B3. ロシアに賛成する国ほど陽性件数が少ない

下の地図は3月18日のロシアのウクライナ侵攻に対する各国の反応をまとめたもので、Wikipedia より拝借した。

青が侵攻を非難しているところ、濃いグレーが中立、橙色が侵攻に賛成、赤がロシア、濃い青がウクライナ、うすいグレーが態度不明を表している。中国、ミャンマー、アゼルバイジャン、アルメニア、カザフスタンが中立から賛成になって、賛成組が14国に増えた。セルビアが中立から反対に、セネガルが不明から反対になり、反対組も143国に増えた。スーダンは不明から中立になり、中立組は20国となった。スーダンは中国製ワクチン接種国で、ここ3週間ほどワクチン接種が止まっていたが、3月17日から再開された。態度不明組は54国地域あるが、このうち26地域ががイギリス、フランスなどの海外領土である。おそらく本国と同じ態度であると思われるが、記載がないので、グリーンランドなどはっきりわかるもの以外は不明とした。

A1. で示したように、ロシアに対して賛成あるいは中立の多い、アジア中、アジア西、アフリカ東で陽性件数が下がっている。次のグラフは、ロシアのウクライナ侵攻への態度別に人口100万人あたりの1日平均の陽性件数である。賛成、中立、反対の順に陽性件数が多くなる

下のグラフは陽性件数が減った国増えた国の割合を表している。

賛成組では中国だけが増加となった。率にすると7%である。一方、中立組、反対組ともに、約20%の国地域で増加となった。不明組では33%で増加となった

下のグラフは、ロシアのウクライナ侵攻への態度別に先週と今週の陽性件数を表している。

賛成組、反対組では陽性件数が減少したが、中立組と不明組で増えている。中立組ではベトナムが大きく増えたこと、不明組では香港で大きく増えたことが原因である。香港は今や中国の一部であるから、香港の態度は不明ではなく、中国と同じ賛成とすべきかもしれない。そうすれば、不明組も減少となる。

C. 死者数は大幅に減少

22年11週の死者数は3万1739人で、2020年13週以降で以来最も少ない。前週比で39%減で、5週連続の減少となった。先週は死者数が増加したと書いたが、死者数の修正がいくつかの国地域で行われ、先週は減少だった。人口100万人あたりの死者数は1日平均0.6人である。22年の死者数は63万7052人となった。このままのペースでいけば、22年1期は21年4期の死者数を上まわると予想される。結構死者数は多い。しかし、22年の致死率は0.36%で、21年4期の1.24%の半分以下である。

C1. 戦争のゴタゴタ弟子委員の確認が遅れている可能性

下のグラフは22年の感染図である。青の折れ線グラフが陽性件数を緑の棒グラフが死者数を表している。

下のグラフは22年の大陸別の死者数の推移である。

ヨーロッパ東とアメリカ北、南での死者数の減少が特に大きい。グラフの形から考えられる予想値よりもはるかに低い。ヨーロッパ東では戦争のゴタゴタで死因の確認が遅れている可能性も考えられる。それが、世界の死者数減に現れている可能性もある。

C2. 世界のほとんどの国で死者数が減少した

下の表は22年11週の死者数が多い20の国地域である。

22年11週のアメリカ死者数は3825人で、21年31週(7/31-8/6)以来の低水準となった。先週から62%死者数を減らした。人口100万人あたりの1日平均死者数は1.6人に下がった。5週連続で死者数が減少していたが、減少のペースも小さくなっていたので、下げ止まりと予想したが、全く外れた。

2位のロシアは3348人の死者があった。前週比38%減である。死者数が3500人未満になったのは21年24週(6/12-18)以来である。3位のブラジルは先週は増加したものの今週は49%減の1874人の死者が出た。22年3週以来の死者数2000人未満である。

予想通りに香港は4位に、韓国5位に上がった。香港は死者数が減少しているが、韓国は増加している。両国とも死者数はブラジルと大差なく、来週は、ブラジルをも抜かすかもしれない。インドネシアは6位に下がった。

今週死者数が増加したところはわずかに22国地域しかない。先週の半分以下となった。伸び率無限大のところは5国地域あるが、いずれも1人乃至5人の死者数にとどまった。無限大を除いて伸び率最大はスーダンの1050%増である。先週まで平均して1週間に60%づつ減少していったが、今週は少し元に戻った感じである。伸び率100%以上はスーダンを含め、9国あるが、ほとんどが死者が先週の1人から今週は2人に増えたものである。ただし、ノルウェーは22年1、2月は毎週40人前後の死者数があったが、3月に入って急増し、今週は367%増だった。伸び率が100%未満でも、ホンジュラス、スイス、イギリスは伸び率が大きくなっている。ニュージーランド、韓国、アイスランドは先週まで伸び率が大きくなっていたが、今週は少し小さくなった。

ニカラグアなど8国は先週と同じ死者数であった。ニカラグアはこれで13週連続で死者数が1人である。

今週は135国地域で死者数が先週より少なくなった。エジプトやモーリシャスなどなど27国で今週の死者数が0になった。ブルキナファソなど32国地域で死者数0が3週間以上続いている。また、中国など7国地域で22年の死者数0が続いている。西サハラでは21~22年の死者数が0である。また、北朝鮮など16国地域で20年からの死者数が0である。

下の表は22年全体の死者数の多い20国地域の感染状況である。

順位は多少入れ替わったところがあるが、1位から20位までのメンツは先週から変わらない。イギリス以外はいずれも死者数が先週よりも減少している。4週以上連続で減少しているところも12国ある。昨年比倍率を見ると、アメリカやフランスなどで死者数の増え方のペースが昨年よりも大きい。これは陽性件数が減少中とはいえ昨年の4倍のペースで増えているからである。いくら致死率が小さいと言っても、これだけの陽性患者がいれば死者数も増える。

C3. ロシアのウクライナ侵攻に賛成する国は死者数が多い

次のグラフは、ロシアのウクライナ侵攻への態度で、死者数が減った国増えた国の割合を表している。

ロシアのウクライナ侵攻に賛成である国地域で死者数が増加したところはなかった、。一方、中立では5%、反対では12%、不明では7%の国でで増加した。今週はロシアに賛成すれば、死者数が減るという図式になった。下のグラフは、各組での先週と今週の死者数である。

どの組でも死者数が減っている。ロシアに反対する国のうち12%が増加したのだが、全体としては大きく減少した。死者数の多い国が大きく死者数を減らしているからである。 人口100万人あたりの死者数では、下のグラフのようになっている。

先週は賛成組の方が反対組より大きかったが、今週は逆になった。これは、中国という巨大分母が賛成に回ったからである。中国がなければ、やはり、賛成組の方が反対組より大きい。

C4. 致死率も減少した

22年の致死率は上がり続けてきたが、今週は前週を0.007ポイント下がって、0.36%となった。20年からの累計では1.30%である。22年の致死率が最も高いのがイエメンの9.34%で先週より0.01ポイント下がった。致死率の高い国はアフリカが多い。下のグラフは大陸別の致死率である。

アフリカ東と南が世界平均の約4倍と極端に高い。アフリカ西、ヨーロッパ東、アメリカ北が世界平均の約2倍ほどである。アジアとヨーロッパ西、オセアニアは致死率が世界平均よりも小さい。

D. 日本の第7波は中国韓国から

日本の22年11週の陽性件数は30万1360件で、前週から33.8%の減少となった。これで、5週間連続で前週を下回った。陽性件数が40万件以下になったのは、22年3週(1/15-21)以来約2ヶ月ぶりである。減少率は先週まで小さくなっていたが、今週はヨーロッパの国々のように突然大きくなった。来週以降はどうなるかは明らかではない。人口100万人あたりの1日平均は342件と高い。22年全体の陽性件数は423万3671件となり、先週の13位から14位に下がった。陽性件数の増加ペースは昨年の約13.4倍である。下のグラフは、日本の22年と、昨年同期の陽性件数との比較である。

下げ止まりの予想がはずれ、11週の陽性件数はピーク時の半分以下となった。が、まだ、昨年同期の40倍以上の陽性件数がある。昨年はこの後4月にインドからと思われるデルタ株による第4波が発生した。今年は中国、あるいは韓国からの新しい株による拡大も考えられる。

日本の22年10週の陽死者数は904人で、前週より40%減少した。9週ぶりに前週を下回った。死者数が1000人以下となったのは22年6週以来5週間ぶりである。22年全体の死者数は8371人となった。死者数の増加ペースは昨年の2.7と先週より大きくなった。致死率は0.20%とまた少し大きくなった。次のグラフは日本の感染図である。

空港検疫での陽性件数は546件で先週に比べ21%の増加となった。5週連続の増加となり、伸び率もまた大きくなった。下のグラフは、日本の22年陽性件数と空港検疫での陽性件数の時系列グラフである。

世界の陽性件数が減少しているのにもかかわらず、空港検疫での陽性件数が増加しているのは、現在感染拡大中の中国、韓国、ベトナムからの渡航者が、日本に入国する外国人の30%以上を占める(21年12月)のが原因であると思われる。この3国はもうしばらく陽性件数が増加を続けると予想されるので、空港検疫での陽性件数も増えると予想される。したがって、空港内での感染者も増え、どこから来たかは関係なく、空港で感染しやすい環境になる。空港で感染した場合、空港検疫でのPCR検査では陰性になるので、感染者が簡単に街中に出ることができる。今は日本の陽性件数は減少しているが、今後は増える可能性がある。

E. ワクチンによる戦争協力の誘い

22年11週は世界全体で 約1億843万8827回ワクチンが接種された。前週比で11.7%減少した。人口100万人あたりの摂取回数は、1日平均1955回である。22年の総接種回数は19億回木を超えた。最近はアフリカなどで、ブースター回数のみを発表して、総接種回数などを発表しない国がある。そういうところの数字は先週以前のものを使っているので、実際の接種回数はこの数字よりももっと多いと思われる。

先週初めての陽性患者を出したニウエで5ヶ月ぶりに接種が再開された。22年11週の接種回数は1809回で、人口(1645人)よりも多い。再開前の完了率は70%であった。統計には出ていないが、おそらくほとんどはブースターだったと思われる。

アンティグアバーブーダでロシア製のスプートニクを昨年8月から接種していることが判明した。アンティグアバーブーダはロシアのウクライナ侵攻に反対している。ここ数週間ワクチ接種回数が減少し、先週は0であった。今週は接種が行われた。

バーレーンでは今週6週間ぶりにワクチン接種を再開した。ロシア製のスプートニク2が追加された。バーレーンは反対組であるが、賛成組になるのかもしれない。バーレーンはイスラム教でもシーア派である。同じくシーア派のイランは昔からロシアと仲が良いので、そのつながりもあるかもしれない。一方、バーレーンは3年前にトランプ前アメリカ大統領の地位回でイスラエルと和平を結んだばかりでもある。戦争が大きくならなければ良いが。

ギニアは今までロシア製ワクチンしか接種していなかった。22年10週(3/5-11)は接種が0であった。3月13日から欧米製と中国製も接種開始した。ガイアナも今まで、アストラゼネカとスプートニクを接種していたが3月16日から、欧米製と中国製も接種開始した。接種回数は過去の平均の10倍以上に増えた。ギニアは中立組、ガイアナは反対組である。

E1. 接種回数の増えたところはロシア製中国製ワクチン接種国が多い

次の表は22年10週のワクチン接種回数の多い20国の接種状況である。

中国は今週、前週比で2%増やして、3347万7000回の接種を実施した。ブースター回数は今週も更新していないが、おそらくほとんどがブースターであろう。二回目のブースター(四回以上接種)の可能性もある。陽性件数が前週比で289%も増えたからであろう。

インドは前週比22%減少させ、1101万2210回の接種した。今週のブースター回数は48万回で全接種回数の5%以下であ流。現在までの過完了率も1.5%とあまり進んでいない。

3位には久しぶりに日本が返り咲いた。先週より約4%減少させたが、666万1661回の接種をした。今週のブースター回数は639万回以上で、90%以上がブースターである。過完了率は33.5%まで上がった。

先週3位だった、バングラデシュは、前週比で56%の大幅減で、5位に下がった。

ヨーロッパの多くの国々がランクから姿を消し、代わってアフリカの国がランクインするようになった。今週の接種回数が多い20国のうち、日本、ナイジェリア、アメリカ以外の17国が中国製ロシア製ワクチンを接種している。接種回数が特に大きく増えたエジプト、フィリピン、メキシコ、ウズベキスタン、タジキスタンはロシア製ワクチン接種国である。ワクチンと抱き合わせでなんらかの経済協力を使って、ロシア中国を支援するように訴えているかもしれない

87の国地域で先週より接種回数が増えた。29国地域で伸び率無限大であった。そのうち20国地域がロシア製中国製ワクチン接種国である。100%以上接種回数が増えたところも22国地域あるが、12国地域でロシア製中国製ワクチン接種国である。ロシア中国側がワクチンを増やしているのか、欧米側がワクチンを増やしているのかは、不明である。

107の国地域で先週より接種回数が減少した。このうち、パキスタンやインドネシアなど14国地域で接種回数が0になった。このうち約半数の7国地域でロシア製中国製ワクチンを接種している。先週接種回数が0になった国のうち、ルワンダやカザフスタンなど8国地域は今週も接種0であった。

サウジアラビアなど19国地域で2週間以上接種が止まっている。トルクメニスタンなど11国で22年の接種回数が0、北朝鮮など14国地域で今までに接種を一回も実施していない。

次の表は22年のワクチン接種回数の多い20国の接種状況である。

アジアが上位に多くなった。バングラデシュ、エチオピア、ネパールはワクチン接種のペースが昨年の6倍以上ある。

世界の接種率は63.3%、完了率は56.4%となった。次の表は完了率の高い20国の接種状況である。

22年11週は2500万回弱のブースターが行われた。前週比で22%減少した。ブースターを新規に始めたところはない。ブースターの接種回数に対する割合は、統計が正しければ、41.0%である。世界で接種を受けた人の五人に二人がブースターである。ブースターをした者の割合である過完了率は17.9%となった。次の表は22年の過完了率の高い20国のである。

完了率の高い20国は、賛成組、反対組、中立組がその割合に応じて入っているのだが、過完了率の高い20国では、賛成組中立組が入ってこない。不明組はイギリスの海外領土なので反対組と考えられる。賛成組、中立組はブースターが遅れているといえる。

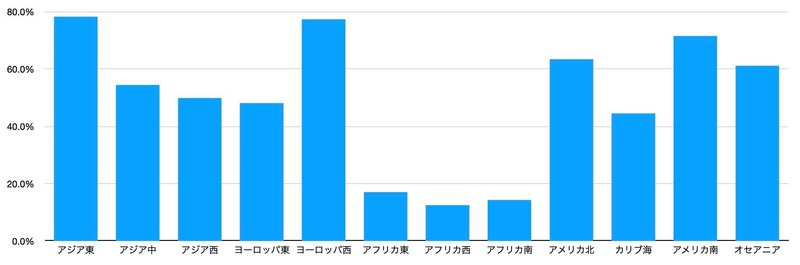

E2. ワクチンは集団感染を起こさない

感染症には集団感染という概念があり、これは、ある程度の人数が、感染やワクチン接種で抗体を獲得すると、彼らが防波堤となって、感染が終了するという現象である。どのくらいの数になれば集団感染が起こるのかはまだわかっていないが、アメリカのファウチ氏は70~90%という数字を挙げている(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012784831000.html)。これは、完了率70~90%以上になれば集団感染となり感染が終わるということである。下のグラフは22年11週時点での大陸別ワクチン完了率である。

アジア東とヨーロッパ西で群を抜いて高く80%近い。中国では89%、韓国だと86%、ベトナムでも77%、フランスは80%、イタリアが79.2%、オーストリアで72.4%、イギリスも71.9%、スイスはちょっと下がって68.4%となっている。ファウチ氏の言葉が正しければ、これらの国では感染が終息に近づいていなければならないが、現実は全く逆で、感染拡大中である。むしろ完了率の特に高い地域で今感染拡大が起こっている。

ここからわかることは、ワクチンは集団感染を引き起こさないということである。言い換えれば、今接種しているワクチンは今アジアやヨーロッパで流行している株に対しては効かないということである。しかし、陽性件数は確実に減ってきている。おそらく、十分に感染したから、もうこれ以上広まらない、ということではないだろうか。ワクチンではなく、感染者の割合が集団感染を引き起こすくらい多かったのではないだろうか。

下のグラフ行列は欧米の主要国の22年のワクチン接種回数(赤)と陽性件数(青)の時系列グラフである。

これらの国では22年1~3週にワクチン接種のピークを迎えている。ちょうどこの頃、過完了率が50%に達したので、以降は接種回数が少なくなっていく。多くの国では接種回数がピークから、2~3週間で陽性件数もピークになり、接種回数とほぼ並行に陽性件数が減少する。中にかカナダやスウェーデンのように陽性件数が減ってから、接種回数が減るというところもある。一見すると、ワクチンを接種したので、陽性件数が減少したように見える。

しかし、オランダやデンマークでは接種回数のピークから6週間後に陽性件数がピークとなる。ブースターでは接種1週間でその効力が効き始めるらしいので、オランダとデンマークではワクチンではない何か他の理由で陽性件数が減少し始めたと考えられる。これらの国の感染率は下のグラフのようになった

感染率はデンマークで49%、オランダで42%となっている。ここからすると、感染率が40%を超えると自然に感染が縮小していくのではないだろうか。今週陽性件数の増えているイギリス、スイス、オーストリアは40%にはいかない。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の3月21日22時時点で得られた最新の値を利用している。3月21日以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。3月21日以前に修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させている。今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?