新型コロナ QR 6/17 新たな厚労省の集計ミス

クォータリーといいつつ毎週報告しているクォータリーリポートです。今回もデータを集計しているとあららっなデータが色々出てきた。

まず、世界の陽性数が5週間ぶりに増加に転じてしまった。陽性数が増加した国もさらに多くなり、伸び率が大きくなっているところも多くなった。また、現在治療中の者の数や死者数も先週に比べて増加となった。過去のデータからすると、もう一波起こると思われる。細かいデータと特に感染のリスクが高まっている国地域をB章で紹介する。

前回、現在治療中の者の約4%に当たる63万人が2021年以前に感染して、ずっと治療中であることを指摘した。細かく調べてみると、感染して3ヶ月治療中の者のほとんどが、6ヶ月たってもいまだに治療中という可能性が考えられるデータが出た。詳細をA章で考察する。

1ヶ月ほど前、厚労省は接種者の陽性数が少なく発表していたと指摘された。厚労省は指摘を受けて、すぐに再集計をした。しかし、厚労省はまだ、接種者を未接種者として数えていること考えられるデータが出た。F章で説明する。

リポートはいつも長くなってしまうのだけれど、最後まで読むと、なぜ新型コロナがいつまでたっても終わらないのかがよくわかると思う。

A. 長期治療中の者の数

Worldometer によれば、22年25週終了時点で、世界には1867万5907人の治療中の者がいることになっている。しかし、各国の治療中の者の数の合計は1582万5839人で、約280万人ほど少ない。タンザニアなど全く公表していないところもあるので、それらを含めた数とも考えられるが、公表しないところからどうやってデータを入手したのかは謎である。下のグラフは世界の治療中の者の数(濃い青)と新規陽性数(青)の時系列グラフである。

治療中の者の数は、22年5週以降、時折前週を上回ることはあったが、おおむね減少が続いていた。しかし、減少率は下がっており、20週以前では毎週平均して10%減少していたが、20週以降は1%ほどであり、今週は前週比で6%の増加となった。

A1. 計算方法

新規陽性数が0になっても、既存の陽性者がいつまでも回復しないのなら、経済活動に影響があるだけでなく、また、彼らから感染が広まる可能性も考えられる。この時、マン島での新規陽性数0が続いているのにも関わらず新型コロナの死者が出たという不思議なことが起こった。詳しく調べてみると、死者たちは少なくとも8週間前に新型コロナに感染していたことがわかった。また、マン島では新規陽性数0が始まってから、回復者数は0が続いていたことがわかった。治療者数は当然増えないが、減りもせず、死者が出ると、治療者数が減るという状態であった。治療中のものは、感染してから2ヶ月以上経っても、まだ治っていないのである。私の認識では、陽性者は、症状がなけれな、10日ないし14日後にもう一回検査をして陰性ならが回復したとみなされる、症状があってもその症状が出なくなってから2~3日経てば回復したと見做される。したがって、治療期間は2~3週間であると思っていた。世界には、どのくらいの数の患者が長期の治療を受けているのか気になったのだが、残念ながら、新型コロナで感染してから完治までにかかった日数の統計を公開しているところは見当たらなかった。

そこで、新型コロナに感染してから治るまでかかった日数を推測できないかと考えた。まずは、マン島のように新規陽性数0が続いいた18国地域での、治療者数と回復者数の推移を調べたところ、新規陽性数0が始まってから、回復者数は0が続いていた、つまり、治療者数は同じままだった。中央アフリカ、カメルーン、グリーンランド、ニカラグア、グアドルーペでは、22年1または2週から回復者数は0が続いており、5国合計で少なくとも8万5千人が21年以前に感染して、まだ回復していない。下のグラフ行列は上にあげた6国における、治療者数(灰色)、新規陽性数(青)、回復者数(橙色)の推移である。

ある期間の治療中の者の数は、その期間に新たに陽性と確認された者だけでなく、それ以前に陽性と確認されて治っていない者も含むので、その期間の新規陽性数より多くなる。ところが、22年24週の治療中の者の数が、22年の全新規陽性数よりも多かった国があるのを発見し 、6/17 号で紹介した。これは、現在治療中の者の中に、21年以前に感染した者がいることを示しており、その数は21国でで約63万人だった。世界では1582万6千人の治療者がいたので、その約4%が新型コロナに感染してから、半年経ってもまだ治っていないということになる

今回は、22年1期以前に感染して今なお治療中の者の数を計算した。まず、22年2期の新規陽性数から同期の死者数を引く。これが、現在生存している新規陽性者数である。この数と現在の治療者数を比較して、治療者数が多ければ、その差が、その国では22年1期以前に感染したがいまだに治療中の者の数になる。この中には21年以前位感染した者も含まれるので、その分を引いて、22年1期に感染した者の数を算出した。なお、6/17 号で計算した21年以前に感染して今なお治療中の者の数では、死者数を引いていなかったので、死者数を引いて再度計算し直した。

なおこの方法は、治療者数の方が少ない場合には当然使えない。しかし、そういう国でも、長期治療者が0であるとは限らない。従って、実際の長期治療中の者の数は、ここで計算した値よりも増える。また、治療中の者には、味覚障害などの後遺症やワクチンの副作用に苦しんでいるものは含まれない。彼らも含めると、さらに増える。

A2. 22年1期に感染した者のうち161万人がいまだに治療中

下の表は、22年1期に感染していまだに治療中の者の数がいる国地域の現在治療中の患者の状況である。左から、国名、地域、22年25週で治療中の者の数、その累計陽性数に対する割合、21年以前に感染してからいまだに治療中の者の数、その現在治療中の者の数に対する割合、21年以前に感染してから22年13週(3/26-4/1)時点で治療中の者の数、その当時治療中の者の数に対する割合、21年以前に感染したが22年2期に回復した者の数、その現在治療中の者の数に対する割合、22年1期に感染してからいまだに治療中の者の数、その現在治療中の者の数に対する割合、累計回復者数、その累計陽性数に対する割合、重症者数、21年の一人当たりGDP,ワクチン完了率の17項目を、22年1期に感染してからいまだに治療中の者の数の多い順に並べたものである。

22年1期に感染してからいまだに治療中の者の数は、世界50国地域に少なくとも161万ほどいる。現在治療中の患者のうちの8.6%が、感染してから3~6ヶ月経ってもまだ治っていないのである。その数が最も多い国はポーランドで、51万6000人いる。ポーランドでは約56万人が現在治療中であるが、その92%が22年1期に陽性と確認された、つまり、感染してから3〜6ヶ月たっても治らない。一方、ポーランドでは、今までの全陽性者のうち、現在治療中の者は9.3%で、世界平均の3.4%より多い。要は、治りが悪いということである。重症者数も408人で世界で18番目に多い。ポーランドでは、21年以前に感染していまだに治療中の者の数は計算できなかったので、空白にしてある。0とは限らない。

二番目に多いのはキプロスと北キプロスを合わせたところで、約26万6千人になる。現在治療中の者の70%以上が感染してから3ヶ月以上たつがまだ治っていない。21年以前に感染していまだに治療中の者の数は4万1819人おり、合わせて、30万人以上が長期治療中である。また、21年以前に感染して、22年13週時点で治療中の者の数は4万1015人で、感染してから3ヶ月たっても治らない者は半年たっても治らないといえる。さらに、キプロス+北キプロスでは回復率の25%と非常に低い。キプロス+北キプロスはポーランドに比べGDPも完了率も高いが、回復率はポーランドよりはるかに悪い。

3位はメキシコで20万人近い患者が3ヶ月以上治療中である。6ヶ月以上治療している者の数は計算できなかった。メキシコは世界で二番目に重症者が多く、彼らは半年以上ずっと重症のままである。4位のマルティニクでは、現在治療中の者のうち、3~6ヶ月治療中のものが9万3千人、6ヶ月以上治療中のものが4万7千人、合わせて14万人、現在治療中の者のうち80%以上が長期治療者である。回復率は0.1%で、まさに、1度感染したら死ぬまで治らないといえる。5位のグアドループも同様に、現在治療中の者のうち、3~6ヶ月治療中のものが8万1千人、6ヶ月以上治療中のものが5万3千人、合わせて13万3千人、現在治療中の者のうち90%近くが長期治療者である。回復率は1.4%と恐ろしく低い。

ここのリストされた国地域は、ヨーロッパ東、アフリカ、カリブ海とその沿岸が多い。前週の21年以前に感染していまだに治療中のリストでは、ヨーロッパ東は少なかった。従って、ヨーロッパ東は、22年1期に感染した者の治りが悪い問い考えられる。22年1期に感染したものはおそらくほとんどがオミクロン株であると考えられる。オミクロン株は重症化しないとは言われているが、治療が長引くケースが増えているので、医療が逼迫すると考えられる。ヨーロッパ東の22年の致死率が世界で最も高いのはこのことと関連していると考えられる。

A3. 3ヶ月たって治らないものは半年たっても治らない。

21年以前に感染して6ヶ月たってもまだ治療中の者の数は、死者数も考慮して計算し直した。その結果、先週の報告分より3千人ほど増え、21国地域に63万3千人となった。21年以前に感染して3ヶ月たっても治療中だった者の数は、27国地域に106万7千人いた。下の表は、21年以前に感染して22年13週時点でまだ治療中の者の数のランキングである。

21年以前に感染して3ヶ月たってもまだ治療中の者の数が最も多いのは、ホンジュラスで、少なくとも23万7502人いる。ホンジュラスでは21年以前に感染して6ヶ月たってもまだ治療中だった者は23万6664人だったので、約900人は22年2期の途中で治ったことになる。しかし、治癒率は0.4%でかなり低い。ホンジュラスでは、それ加えて、22年1期に感染していまだに治療中の者も4万1074人いる。現在28万3142人の治療中であるが、そのうちの83.6%が半年以上治療を続けているということになる。また、ホンジュラスでは新型コロナに感染した者のうち31%しか回復していない。

二位から四位のフィンランド、ラオス、ボスニアヘルツェゴビナでは、22年10週以降の治療者数を公表していないので、計算できなかった。長期治療者の数は3ヶ月から6ヶ月で減少しているが、それは、これらの国で計算ができなかったからである。きちんと計算できていたら、おそらく両者とも同じ数字、つまり、3ヶ月たっても治らない者は6ヶ月たっても治らない、と結論できたかもしれない。これらの国が治療者数の公表をやめた理由は、おそらくオミクロン株の感染拡大が酷すぎて、正確な数を把握しきれなかったと思われる。同じような理由で、治療者数の公表をやめていた韓国やポルトガルなどは、最近になって過去に遡って公表し始めた。

5位のルワンダでは、21年以前に感染して3ヶ月たってもまだ治療中の者が6万4806人、同じく6ヶ月経っても治療中の者が6万4914人で、100人ほど増えた。治療中の者の数が増えたということは、一旦回復した者が再び陽性になったか、あるいは、集計ミスのどちらかであろう。

16位のジャマイカでは、21年以前に感染して3ヶ月たってもまだ治療中の者が9824人、同じく6ヶ月経っても治療中の者が1060人で、8764人が22年2期の間に回復した。しかし、22年域に感染して、3ヶ月経ってもまだ治らない者は3万5千人近くいる。全体の回復率は63%どあまり高くない。

13週の時点で3ヶ月以上治療が続いていた者の中で、22年2期中に回復したものは8296人になる。回復率はわずかに0.8%である。また、回復者が出たのは、ホンジュラス、ジャマイカと22位のスリナムの3国だけであった。いずれもカリブ海かカリブ海沿岸にある国である。その他の18国地域では、むしろ長期治療者の数が増えた、つまり全く治っていないのである。したがって、この節のタイトル通り、3ヶ月経っても治らない者は6ヶ月経っても治らない、と言える。

B. 感染拡大している国一覧

25週は129国地域で陽性数が先週よりも増加した。陽性数が増加した国は24週よりも13国地域多くなった。一方、陽性数が減少した国は69国地域で、先週から12国地域少なくなった。

B1. 129国地域で増加、69国地域で減少

今週、最も陽性数を増やしたのはドイツで、先週よりも約23万5639件増えた。先週位一位のフランスは今週も12万5千件以上増え、2位に落ちた。今週はイタリア、アメリカ、ブラジルでも前週比10万人以上の増加があった。先週はフランス1国だけだったが、今週は4国増えた。

1万件以上10万件未満の増加がスペインやイギリスなど10国あり、先週より2国増えた。1千件以上1万件未満の増加がところが33国地域(+2)、0件以上1千件未満の増加が78国地域(ー1)あった。

先週陽性数が0だったが今週は陽性数が1以上になったところは、エルサルバドルやナウルなど15国あった。ギニアビサウでは前週比1950%増となった。バングラデシュなど21国では伸び率100%以上あった。

一方、今週10万件以上減少させたのは、北朝鮮の約11万6千件だけだった。先週はアメリカも10万件以上減少させたが、今週は逆に10万件以上増加させてしまった。アルゼンチンと台湾の2国で、1万件以上の減少となった。先週は7国あった。陽性数の減少分が1千件以上1万件未満のところが15国地域(+1)、0件以上1千件未満が52国地域(ー6)あった。先週はそれぞれ、17国、65国だった。

また、トルコやマルティニクなど15国で今週の陽性数が0だった。

B2. 感染拡大再開地域

次の地図は22年24週時点でどこで陽性数が増加し、今後も増加が続く可能性があるのかを表している。

赤に塗られたところはここ数週間陽性数の増加が続き、かつ、伸び率も高くなっており、ほとんどで今後数週間は増加が続くと考えられる。橙に塗られたところは、ここ数週間陽性数の増加が続いているが、伸び率は下がっているところで、今週の陽性件数が先週より減少したところもある。約半数の国地域で、翌週以降も増加が続くがあまり長くはない。

茶色や黄色に塗られたところは今まで陽性数が減少中、あるいは、ほぼ0だったが、今週突然陽性件数が増えたところである。茶色は100%以上あるいは1万件以上の増加で、黄色は100%未満かつ1万件未満の増加である。これらの国地域のうち約半数は翌週以降に元の減少ペースに戻る。しかし、残りの半数は翌週以降も増え続けたり、減っても減少率が小さく、翌々週以降いわゆる下げ止まりの状態になる。

緑は陽性数の減少が始まったばかりのところで、薄青と青は減少が長く続いているところである。ただし、青は減少のペースが落ちているところで、今週陽性数が増えたところもある。白は陽性件数が0かあっても数週間に一度で、5件未満のところである。しかし、このようなところでも、近隣に増加中の国があると、陽性数が突然急増することが少なくない。

赤に塗られた、今後感染拡大が続きそうな国地域が先週は37だったのに、今週は62と大きく増えた。

アジア:西と中で増加中。東南アジアと中国も。

東では、マカオで陽性数が急増した。数の上では42人と少ないが、マカオでは過去最高である。実際、21年のマカオの陽性数は33件で、わずか1週間で21年の年間の陽性数より多くの陽性確認があった。インドネシア、フィリピン、ブルネイ、香港で増加が続き、伸び率も上がっている。シンガポールとマレーシアでも増加が続いている。中国とブルネイは今週は減少となった。フィリピンで死者数が急増したほか、台湾や韓国で示唆数が微増した。

中では、バングラデシュ、パキスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、ネパール、モルジブで増加が続き伸び率も上がっている。インドは増加したが伸び率は下がった。アフガニスタンとキルギスは少し減少した。インドでは死者数も増加が続いている。

西では、カタール、レバノン、バーレーン、イラク、イラン、パレスチナで増加が続いている。イスラエル、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦でも増加が続いているが、ペースは下がった。先週更新のなかったオマーンとヨルダンは今週は急増となった。イスラエルでは死者数の増加が続いている。

ヨーロッパ:西でほぼ全域、東は南部

東は24国中、スロベニアなど南部を中心とした14国で増加が続いている。ハ減少が続いてい他ハンガリーやポーランドなど5国で陽性数の減少が止まった。ルーマニア陽性数が急増した。先週陽性数が0だったウクライナでは1000件強の陽性数があった。

西も28国地域中、フランスやドイツなど13国で陽性数の増加が続き、ペースも上がっている、イギリスなど6国でペースは落ちているが増加が続いている。スイスは修正があった。先週は減少に転じたと報告したが、修正後は増加で、今週は減少となった。しかし、来週も修正の可能性があり、また増加と転じるかもしれない。マン島では陽性数がいきなり0になった。このまま0が続けば、TTレースが感染者を持ち込んだという可能性が高まる。観光客の受け入れは慎重に行うべきであろう。ドイツ、オーストリア、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、ギリシャで死者数の減少が止まった。

アフリカ:アフリカ西の海岸沿い、アフリカ南の東海岸沿い

南は、ルワンダでは増加が続き、ペースも上がっている。ザンビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウィでも増加が続いているが、ペースは下がった。モザンビークとレソトは増加が止まった。ナミビア、ブルンジでは減少が止まった。コンゴ民主とモーリシャスで陽性数が急増した。これらの国では死者数も増えている。

東は、ケニア、エリトリア、ちゃどで増加が続き、増加のペースも上がっている。ソマリア、エチオピア、南スーダン、リビアでも増加が続いているが、増加のペースは落ちた。

西は、赤道ギニア、アルジェリア、チュニジア、モーリタニア、セネガル、サントメプリンシペで増加が続きペースも上がっている。ギニアビアサウ、カメルーン、ガボンでは陽性数が急増した。シエラレオネ、カボベルデ、モロッコ、ガーナ、ナイジェリア、トーゴ、コートジボワールでも増加が続いているが伸び率は下がった。ベナンとリベリアでは増加が止まった。

アメリカ:中南米で増加が続く

北では、メキシコ、グアテマラ、ホンジュラスで増加が続いき伸び率も上がっている。エルサルバドルとカナダで急増。ベリーズとアメリカは減少が止まった。死者数はどこも減少となった。

南では、ボリビア、ペルー、仏領ギアナ、パラグアイ、ベネズエラ、フォークランド、ブラジルで増加が続き、伸び率も大きくなっている。コロンビアは増加したがペースは落ちた。チリとエクアドルは増加が止まった。死者数はチリ、コロンビア、ブラジルで大きく増加している。

カリブ海では、ハイチで増加が続き、伸び率も大きくなっている。ケイマン諸島など5国地域は増加が止まった。キューバとセントビンセントグレナディーンで急増した。ジャマイカで死者数が増加中である。

オセアニア:突発的に増える

オセアニアでは、ニューカレドニアとフィジーで増加が続き、ペースも上がっている。キリバスと仏領ポリネシアでは減少が止まった。ナウル、クック諸島、オーストラリアで急増した。サモアが増加が止まった。オーストラリアとニュージーランドで死者数が増加が続いている。

C. 22年の感染状況ランキング

22年25週の陽性数は450万8900件で、前週比19%の増加した。5週間ぶりの増加である。死者数は9907人で、前週比4.5%増でとなった。

C1. 陽性数:世界では5週間ぶりの増加

次のグラフは陽性数の昨年同期との比較である。

今年は、ピーク時に比べれば80%以上減少したが、昨年同期比では82.5%増加となった。 最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数は81件となった。

22年2期の陽性数は5779万2228件となった。今期は、最終的に陽性数が6000万件を超えると思われる。22年は約2億5704万件で、今までの累計は5億4819万件ほどになった。世界の人口の6.9%が数なくとも一度新型コロナに感染したことになる。

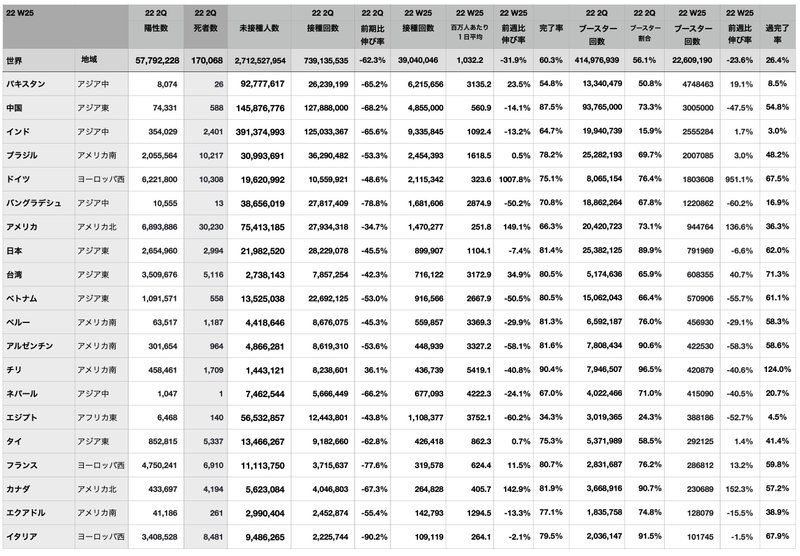

次の表は22年24週の陽性数が多い20国の感染状況である。

リストは、国名、地域、22年2期の陽性数順位(赤字は順位上昇、青字は下降)、Worldometer の累計陽性数順位、22年2期の陽性数、22年2期の陽性数ペースの1期からの伸び率(マイナスは減少)、22年25週の陽性数、22年25週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、22年25週の陽性数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続陽性数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX は陽性数同数の週数、zXXは陽性数0の週数、zzz等は2年以上陽性数0)、22年25週のドレンド(色訳はB章の地図と同じ)、22年2期の死者数順位、22年2期の死者数、22年2期の死者数ペースの1期からの伸び率(マイナスは減少)、22年2期の致死率、22年25週の死者数、22年25週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、22年25週の死者数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続死者数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX はXX週間死者数同数、zXXはXX週間死者数0、zzz等は2年以上死者数0)を含み、22年21週の陽性件数の多い順にランキングした。

アメリカが、今週は76万5千人の陽性者を確認して、4週連続の一位をキープした。二位以下は先週と大きく変わって、ドイツ、フランス、ブラジルが一つづつ順位を上げた。台湾は先週の二位から五位へ下がった。イタリア、オーストラリア、イギリス、スペインんも順位を上げ、北朝鮮は6位から10位へ、日本も9位から11位へ下がった。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が多い20国の感染状況である。

人口100万人あたりの陽性数では、ナウルが1万5121件で最大だった。台湾は2047件で二位になった。ナウルでは人口の約1.5%が今週1週間で感染した。ナウルと台湾を含めて8国地域で人口100万人あたりの陽性数が1000件以上だった。これら8国を含め、73国で最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が、感染拡大の危険が高いと言われる100件を超えている。先週よりも5国少なくなった。

次の表は22年2期(4~6月)の陽性数が多い20国の感染状況である。

4月からの合計では、一位アメリカ、二位ドイツ、三位韓国の順位は変わらない。ドイツの伸びが特に大きいので、来週はドイツが逆転して世界1になるかもしれない。フランスも伸びが大きく、北朝鮮を抜いて四位になった。来週は韓国をも抜いて三位になる可能性が高い。

トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウでは、陽性数確認の報告が一回もない。西サハラは21年から、セントヘレナとウォリスフツナは22年の陽性数0を維持している。バチカンなど5国地域で22年2期の陽性数0が続いている。また、エジプトなど19国地域で2週間以上陽性数0を続けている。

C2. 死者数0人の国地域が多くなった。

次のグラフは死者数の昨年同期との比較である。

今年は、ピーク時に比べれば87%減少したが、昨年同期比でも83%の減少である。 ここ1ヶ月ほど死者数は週に1万人前後で推移している。最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数は 0.18人となった。

22年2期の死者数は16万1901人で、致死率は0.3%となった。このままのペースで行っても、今季の死者数は10万人を超えないと思われる。20年1期の次に低い。22年の死者数も86万人で、今までの累計は634万人である。致死率は1.17%になる。

次の表は22年25週の死者数が多い20国の感染状況である。

アメリカはここ2週間ほど死者数が増加していたが、今週は減少となった。ブラジルが死者数大幅増で二位になり、台湾の死者数が増えたが、ブラジルの伸びが大きく三位に下がった。

今週は71国地域で死者数が先週より増加した。先週より10国地域多くなった。ガーナでは15週間ぶりに、トーゴでは9週間ぶりに、ジブラルタルでは8週間ぶりに、ガボンでは7週間ぶりに死者があった。これら4国地域を含めて、23国地域で伸び率が無限大だった。しかしウクライナとコンゴ民主以外は死者数は10人未満である。伸び率100%以上もフィリピンやモロッコなど16国地域あった。オランダやイランなど14国地域では死者数が先週と同じだった。

一方、51の国地域で死者数が前週から減少した。先週より21国地域少なくなった。トルコなど13国地域で今週の死者数が0になった。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数が多い20国の感染状況である。

先週一位の台湾は人口100万人あたり1日平均6.6人で、先週よりも大きくなったが、ジブラルタルが8.5人で今週の一位になった。ただし死者数は2人である。

次の表は22年2期の死者数が多い20国の感染状況である。

4月からの合計では、台湾とカナダの順位が入れ替わり、ちりも順位を上げ、南アフリカが先週のランク外から20位になったほかは順位の変動はなかった。ブラジルの伸び率が高いので、来週はドイツと順位が入れ替わるかもしれない。

トルクメニスタンなど12国地域は今までの死者数が0である。西サハラは21年からの死者数が、タジキスタンなど5国地域ででは22年の死者数が0である。また、ベナンやシエラレオネなど81国地域で2週間以上死者数0が続いている。死者数0が続いている国は先週より3国地域少なくなった。

D. 22年の接種状況ランキング

22年25週の接種回数は約3900万回で、前週比で約32%の減少となった。人口100万人あたりの接種回数は1032回となった。次のグラフは、世界の接種回数と陽性数の時系列グラフである。

22年2期の接種回数は約7億3900万回を超えた。今までの総接種回数は約120億2384万回となった120億回を超えた。ワクチン完了者は約47億8500万人になり、完了率は60.3%である。

D1. アジア東、アジア中、アメリカ南で接種回数が多い

次の表は22年25週のワクチン接種回数上位20国地域の接種状況を表している。

項目は国名、地域、22年2期の陽性数、その前期比伸び率、22年2期の死者数、その前期比伸び率、22年2期の接種回数、その前期比伸び率、22年25週の接種回数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、完了率、22年2期のブースター回数、接種回数に占めるブースターの割合、22年25週のブースター回数、その前週比伸び率、過完了率である。

22年25週のインドの接種回数は約933万回で、世界で最も多かったが、先週よりは13%減少し、1000万回を切った。二位は先週より23.5%増加させたパキスタンで622万回である。中国は今週も14%減らして、486万回の接種で三位になった。四位には245万回のブラジル、5位には212万回摂取のドイツが入った。

53国地域で接種回数が先週より増加した。バヌアツで8週間ぶりで接種が再開された。バヌアツを含め6国地域で伸び率が無限大となった。また、ドイツの接種回数は先週比で約1000%増となった。

一方、107国地域で接種回数が先週よりも減少した。49国地域で接種回数が0になった。このうち各半数に当たる25国がアフリカである。また、アフリカでは15国で2週間以上接種が止まっている。

北朝鮮やフランスの海外領土など14国地域では今までに一回も接種をしたことがない。21年以前はしていたが、22年に一回も接種をしていないところはオセアニアを中心に15国地域ある。

次の表は22年2期のワクチン接種回数上位20国地域の接種状況を表している。

まだ中国が一位であるが、接種のペースを考慮すると、来週はインドが世界一位になる可能性が高い。三位以下はインドや中国の3分の一以下である。インドや中国はこのペースで接種を続けていても、いまだに億単位の未接種者がいる。

D2. ブースターもアジアで急増中

中国が接種回数などの更新をしたので、22年24週の世界のブースター回数が500万回ほど増え、2960万回のブースターが行われた。前週比で20%減だった。25週は世界で2261万回の接種が行われた。前週比24%減となった。

これで22年2期のブースター回数は4億1498万回、今までの総ブースター回数は20億9628万回を超えた。過完了率も26.4%になった。

次の表は22年23週のブースター回数上位20国地域の接種状況を表している。

今週ブースター回数が最も多かったのがパキスタンの約400万回だった。二位はバングラデシュ、三位はインドだった。修正後の先週一位のインドネシアは、前週比85%減の136万回で五位になった。上位20国中アジア東、アジア中、アメリカ南から6国づづランクインした。

D3. 未接種者は約27億人

ワクチンを1回も接種したことのない者は世界で約27億1200万人いる。先週に比べ400万人ばかり減少した。次のグラフは未接種者数の分布である。

未接種者の42%(約11億人)がアジアに、40%(約10億人)がアフリカにいる。国別ではインドが最も多く、人口の27%に当たる約3億9137万人が未接種である。インドの接種率は72%で世界平均よりも高いが、人口が多いので、未接種者も多い。二番目に多いのが、ナイジェリアの1億8834万人である。ナイジェリアはインドと違って、接種率は12%とかなり低い。次の表は未接種者数の多い上位20国である。

アジアとアフリカがほとんどを占めるが、アメリカに7541万人、ロシアに6446万人の未接種者がいる。日本も2200万人ほどが未接種である。

未接種者数が多いからといって、陽性者死者数が多くなるとは限らない。未接種者数と陽性者死者数には線形な相関関係はない。

E. サル痘は空港感染で拡大?

6月21日にシンガポールで、22日には韓国、24日には台湾でサル痘の感染が確認された。シンガポールのケースはナイジェリアからの帰国者、韓国と台湾はドイツからに帰国者だった。ナイジェリアは、サル痘を風土病とする国の一つで、6月22日の時点で41人の感染者、一人の死者がいる。サル痘を風土病とする国の中では最も感染者が多く、現在のところ世界で唯一サル痘の死者が出たところである(6月10日頃までは、アフリカで72人のサル痘死者が出ていたが、最新のデータではそれがなくなってしまった。)

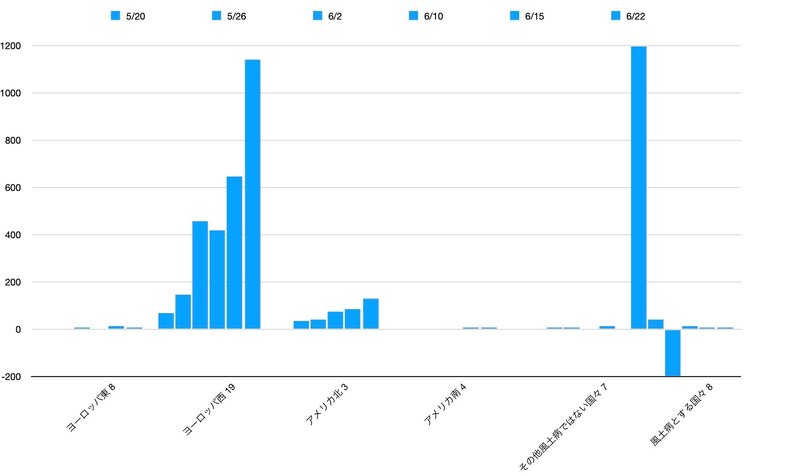

下のグラフは6月27日付けのWHOの発表から作成したサル痘の感染状況である。

25週のサル痘の新規感染者は、1309人で先週比72.5%の増加となった。ヨーロッパ西が特に多く、全体の87%がヨーロッパ西で確認されている。国別ではイギリスの269人(前週比32.5%増)が最も多く、次いでドイツの258人(同72%増)、フランスの152人(同157.6%増)、スペインの207人(同283.3%増)、ポルトガルの76人(同52.0%増)となっている。世界では35の国々で、合計1309人の感染者が確認された。

下の地図はWHOの作成したサル痘の感染者が確認された国であるが、B章の新型コロナの感染が拡大している地域とかなり重なっている。韓国と台湾のケースでは、ドイツは流行地ではあるが、感染者に出会う確率は国内でよりも空港の方が高い。従って、サル痘も、新型コロナと同じように、空港で人から人へ感染が広まる可能性が高いと考えられる。

また、新たにポリオも流行し出したようである(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C056.html)。古い記録も多く、22年5月以降にポリオが確認されたところは、アフガニスタン、パキスタン、中央アフリカ、ガーナ、マダガスカルの5国だけである。

F. 12歳未満の接種陽性者を全て未接種としている

日本の22年25週の陽性数は9万9557件で、新規陽性数が1万人以下になるのは、22年2週以来、23週間ぶりである。前週比0.6%減で、6週連続して減少となったが、そのペースは落ちている。人口100万人あたりの1日平均の陽性数は113件である。死者数は111人で先週からは18%の減少となった。死者数も減少のペースが落ちている。人口100万人あたりの1日平均の死者数は0.13人で、世界平均より少し低くなった。

25週の陽性数はピークの時に比べ90%近く減少したが、昨年同期に比べれば約8.5倍ある。

これで、22年2期の陽性数は265万4960件となった。世界順位は9位と変わらなかった。今までの累計は920万7880件となった。

25週の死者数はピーク時に比べると90%以上減少した。昨年同期と比べても60%減になった。

これで、22年2期の死者数は2994人で、順位は14位のままである。2期の致死率は0.11%である。今までの累計死者数は3万1091人となった。累計の致死率は0.34%で、世界の3分の1以下である。

22年25週のワクチン接種回数は89万9907回で、先週に比べ7%減少した。接種回数が100万件以下になったのは、22年2週以来のことである。22年2期の接種回数は、2823万回弱となった。今までの累計の接種回数は2億8400万回弱である。1億232万人が接種を完了し、完了率は81.4%である。一方、未接種者も2200万人近くいる。

25週のブースター回数は約79万2千回で、先週より7%減少した。全接種回数に対するブースターの割合は88%だった。22年2期のブースター回数は、2538万回を超えた。今までの累計は7790万回となり、過完了率は62%になった。

空港検疫での陽性数は、99人で先週より約8%増えた。一方空港で検査を受けたものは5759人で先週より12%減少した。空港検査での陽性率は1.7%と先週より0.3ポイント増えた。今までのデータからすると、来週から日本の陽性数が増加となると思われる。空港での検疫が簡略化されたので、サル痘も入ってくかもしれない。

「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード用の事務局提出資料」が2週間ぶり更新された。下の表は「ワクチン接種歴別の新規陽性者」から作成した。

未接種の陽性者は6月6日から12日の間に2万7571人確認された。前週比で19%の減少となった。人口100万人あたりの1日平均の未接種の陽性数は156.8人である。これに対し、接種したことのある陽性者は6万2471人で前週より20%減少した。100万人あたりに換算すれば、89.4人となり、接種者の方が少ない。しかし、年代別には、20~40歳代では接種者の方が人口100万人あたりの陽性数が多い。

厚労省は6月12日時点の未接種者数を2511万6217人としている。しかし、Github によれば、日本では、6月10日の時点で1億364万3585人が少なくとも一回ワクチンを接種したことになる。同日の人口は Worldometer によると1億2572万5998人なので、差し引き、2208万2413人が未接種ということになる。Github のデータは首相官邸のデータでもある。従って、首相官邸と厚労省の未接種者数は首相官邸のものより300万人ほど多い。首相官邸のデータで、未接種の陽性者の人口100万人あたりの1日平均を計算すると、178.4人になり、接種者のものの2倍以上になる。

次のグラフは 首相官邸のデータをもとに計算した未接種者数と厚労省の計算した未接種者数の比較である。厚労省のデータは未接種者数が増えるなど不自然なところもある。

首相官邸によれば、6月28日時点で12歳未満の三回接種完了者はまだいないようであるが、二回接種完了者は124万人いる。少なくとも一回接種した者の数は接種者は260万人を超えた。この差は、首相官邸と厚労省のデータの里同じくらいである。従って、厚労省は12歳未満は全て未接種として数えていると考えられる。おそらく、厚労省は、子供だから接種日時をきちんと覚えていなくて、と言い訳をするだろうが、そこは保護者に確認を取るなりすべきであった。

従って、12歳未満でも、接種はしたが陽性になったものが数百人ほどいると考えるのが自然である。他にも90歳以上は数週間前から全て接種したということになっているが、いまだに未接種の陽性者がいる。これらも全て接種者とすべきであろう。

となれば、未接種の陽性者数も減り、接種者の陽性者数が増え、人口100万人あたりの1日平均でも、未接種者の方が接種者より小さくなる可能性が高い。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の6月28日22時時点で得られた最新の値を利用している。6月28日以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。6月28日以前に修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させている。今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?