Covid-19 Quarterly Report 2023 2Q

とうとう自分も新型コロナに感染した。職場で、ワクチンを5回接種した人から感染された。症状は熱と喉の痛み。発熱から5日後に熱は下がったが、倦怠感が1ヶ月上残った。と言うわけで、約3ヶ月ぶりの投稿。このときの顛末と合わせて、23年2期の新型コロナのデータをまとめたので、紹介したいと思う。23年2期は一言で言うと、隠れコロナが増えた。感染しているのにもかかわらず、ワクチンを接種しているから自分はコロナではないと言い張る人たちで、彼らのせいで、第9波が発生したといえる。そのあたりを、データを使って示していきたいと思う。日本のデータは8月27日、世界のデータは8月11日をもとにしているので、推移のグラフなどには3期の値も入っている。

1。コロナはまだ終わっていない

私に勤務するところはパートさんも含め15人だが普段は3~5人で回している。そこで私も含め立て続けに4人感染した。

最初に次長が発熱し、その日のうちに新型コロナに感染したと報告があった。

職場で抗原検査をした結果、最古参の一人が陽性と判明した。他の者は私も含め全員陰性だった。この最古参は次長が発熱する2日前から咳が続いていた。喉の痛みはあったが熱はなく、過去に新型コロナに感染したことがあり、ワクチンも五回接種していたので、単なる風邪と考え、マスクもせずに勤務していた。彼がどこで新形コロナに感染したのかは不明である。隔離中も即ぶる元気で、すぐに咳も治まり、陽性と分かってから2日休んだだけで復帰した。復帰後も特に後遺症はない。

一方、次長はマスクをしていたが、最古参の隣にいたので彼から感染した可能性が濃厚である。今までに一度もワクチンを接種したことがない。初感染で、症状は熱と咽の痛みのみ。巷で言われる味覚障害はなかった。発熱後3日で熱が下がり、4日で咽の痛みもおさまった。5日間の隔離後、職場に戻ったが、感染してから1か月以上たった今でも、倦怠感、不眠が続いている。

次長が発熱した2日後、私が発熱(38.3°C)した。熱以外の症状は無く、抗原検査は陰性だった。翌日は熱が39℃を超え、三度抗原検査をしたところ陽性になった。この時点でも症状は熱だけだったが、さらにその翌日から喉の痛みが出てきた。咳は全くなかった。しかし、痛みでうまく飲み込むことができず、さらに、気管に飲み物が入ることが多くなった。

私も、ワクチンを接種したことはなく、初感染だった。私は喘息持ちなのでロキソニンやアイビュープロフェンは処方されない。アセトアミノフェン(日本ではカロナール)で喘息発作を起こしたことがるので、これも服用を控えている。ということで、病院で診察してもらったが、鎮痛解熱剤の処方はなかった。つまり、薬を全く服用しなかった。それでも、4日後に熱は下がった。喉の痛みも4日で治った。5日間の隔離後、職場に戻ったが、次長同様、感染してから1か月以上たった今でも、倦怠感、不眠が続いている。

私が職場に戻ってすぐ、今度は主任とその旦那が感染したと報告があった。両方とも初めての感染であるが、ワクチンは三回接種したと言っていた。主任は、最古参と同様に咳が出たが熱はなかった。旦那の方は、私のように高熱が出たそうだ。主任については職場での感染も考えられるが、主任の旦那は医療従事者なので、そちらから感染した可能性も考えられる。ちなみに主任は職場復帰後も咳が止まらず、つい最近、咳喘息と診断された。

コロナの予防には、巷では3密と呼ばれる「集近閉」を避けることが大切である。うちの職場では、集と閉は避けられているのだが、近はそうではなかった。次長の席は最古参から1mほどのところに、私の席は1.41mほどのところにある。ちなみに私と次長の席の距離は1mほどの(数学好きならすぐに配置がわかる)位置関係である。他の人の席は4m以上離れているが、主任はしょっちゅう最古参に近づいて話をしている。そういえば、感染しなかった人たちは、用があってもあまり最古参には近付かず大きな声で話をしていた。主任とその旦那は距離がもっと近い。と言うわけで、改めて、感染者の2m以内には近付かないと言うルールが正しいことを認識した。一瞬なら2m圏内に入っても良いが、何回も入ったり、1回でも数十分間いると感染しやすいのは間違い無いだろう。

最古参はマスクをしていなかった。次長はN95マスクを、私はポピュラーな3層タイプのマスクを常に着用していた。主任はマスクは着けていない。職場で感染しなかった者たちのマスク着用率は50%だった。QRはマスクは感染しないためではなく、感染させないために着用するように主張している。最古参がマスクをつけていれば、次長も私も感染しなかった可能性がある。私は熱のある状態で勤務を続けていた。私はその時陰性だったが、ウイルスを持っていたことは間違いない。私の2m圏内には最古参と次長以外のに2人の席があるが、2人とも無事であった。また、出先で1時間ほど二人と対面で話し合いををしたが、2人とも無事であった。私がマスクをしていなかったら、彼らも感染した可能性がある。

まとめると、新型コロナはワクチンを接種しても感染はする。ワクチンを接種すれば症状が軽くなることもある。また、検査で陰性になったとしても、ウイルスを持っている可能性がある。したがって、咳や熱が出たら、たとえ症状は軽くても、検査で陰性だったとしても、念のため新型コロナの可能性を疑って、他人の2m以内に近づくことを避けなければならない。どうしてもという場合は、マスクを着用すべきである。

2。日本の新規陽性数は世界全体よりも多い。

今頃になって、第9波と騒いでいるが、QRは2か月以上前からそれを指摘してきた。下のグラフは8月27日までの23年の日本の新規陽性数と定点報告の推移である。

定点報告数はNIID 国立感染研究所の「新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報 - 速報」の、5月7日までの新規陽性数は厚労省の「新型コロナウイルス感染症の現在の状況について」のデータであるが、5月14日以降の新規陽性数は定点報告数をサンプルとした時の推計で5%以内の誤差がある。

このグラフからもわかるように、日本では7月第1週から新規陽性数が急速に増えはじめた。8月第1週に一旦減少したが、第2週以降は以前と同じペースで増加している。8月第1週で減少したのは、夏休みをとった病院が多く、この間の報告がなかったことが原因であろう。私のところでも、普段行っている病院が夏休みで、遠くのところまで行かざるを得ず、猛暑の中、高熱で歩いたのは堪えた。

8月6日から13日までの1週間の日本の新規陽性数は、約52万人と推測される。これは、8月5日から11日までの1週間の世界全体の新規陽性数(47万7792人、Worldometer)よりも多い。

下のグラフは日本の新規入院患者数、7日間平均の入院患者数、入院患者数の新規陽性数に対する割合の推移である。NIID 国立感染研究所の「新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報 - 速報」から作成した。

新規入院患者数は増加が続いているが、8月以降はの伸びが鈍化した。しかし7日間平均の入院患者数は大きく増え続けている。新規陽性患者に対する入院患者の割合は29週(7月17日~23日)から増えはじめたが、32週(8月7日~13日)以降は減少となった。

下のグラフは日本の7日間平均の入院患者数、同回復者数、回復者数の入院患者数に対する割合の推移である。NIID 国立感染研究所の「新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報 - 速報」から作成した。回復者数も増えてはいるが、その割合は50%前後が続いている。

下のグラフはNIID 国立感染研究所の「新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報 - 速報」から作成した日本の重症者数(棒グラフ)と重症者数の入院者数に対する割合(折れ線グラフ)の推移である。

日本は8月末の時点で、新規陽性数(推定)、入院者数、重症者数の指標が悪化している。重症者数の割合も増えている。NIID は死者数の公表はしていないが、増えているのではないだろうか。

この記事を書いている時点でもう10月に入っているが、過去のデータからすれば、新型コロナの新規陽性数増加はだいたい10週間ほどでピークを迎えるため、9月の半ばから減少傾向になるはずである。この辺りは、次回検証しようと思う。

3。XBB株はデルタ株と同程度の感染力だが治りが遅い

世界の23年2期の感染状況は以下の通りである。( )は前期比増減(△増加、▼減少)

新規陽性数:660万9685人(▼65.3%)、人口100万人あたり1日平均:9.1人

死者数;5万0020人(▼61.8%)、人口100万人あたり1日平均:0.07人

死者数の新規陽性数に対する割合:0.69%(△0.07)

治療者数1日平均;1080万8320人(▼45.2%)、人口100万人あたり:1359.4人

1年上治療が続いている患者:172万0176人(△91.9%)

1年上治療が続いている患者の治療者数に対する割合:8.4%

重症者数1日平均:1万5395人(▼44.0%)

回復者数:652万3864人(▼66.3%)、人口100万人あたり1日平均:8.9人

回復者数の新規陽性数に対する割合;98.7%(▼2.7)

3.1 新規陽性数は前期を上回っている可能性。

次のグラフは21年以降の四半期ごとの新規陽性数と新規陽性患者が確認された国領土数の推移である。

23年2期は新規陽性数が1期に比べ約3分の1になった。また、新規陽性患者が確認された国領土の数は179で、1期に比べ20国領土減少した。ベリーズ、バミューダ、ブルキナファソ、中央アフリカ、蘭陵カリブ、チャネル諸島、中国、赤道ギニア、仏領ギアナ、ジブラルタル、アイスランド、イラク、レソト、リベリア、ナウル、オマーン、パレスチナ、レユニオン、ルワンダ、セントヘレナ、サンピエールミケロン、セーシェル、シエラレオネ、ソマリアの24国領土23年2期の新規陽性数が0人となった。一方、バハマ、トケラウ、ツバル、ルクセンブルグの4国は23年1期は0人だったにもかかわらず、2期では新規陽性が確認された。

また、以下の39国領土では23年2期途中から毎週の新規陽性数が0人になった。

アルバニア、アンドラ、アンゴラ、バハマ、ベナン、チャド、コモロ、エジプト、ガボン、ガンビア、ドイツ、ギニア、ギニアビサウ、ホンジュラス、日本、カザフスタン、ルクセンブルグ、マルティニク、モーリタニア、マヨット、モザンビーク、オランダ、ニューカレドニア、ナイジェリア、パプアニューギニア、セントルシア、サウジアラビア、スーダン、セントビンセントグレナディーン、タンザニア、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、アラブ首長国連邦、ウクライナ、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ウォリスフツナ。

モロッコとペルーは当初23年2期の新規陽性数は0人と発表していたが、7月に更新があり、そうではなくなった。註;ドイツは38週(9月15日〜22日)から、再び公表を始めた。

日本のように実数を公表しない国領土の新規陽性数は、Worldometer が更新することができないので、実際にはいたとしても、新規陽性数は0人になる。したがって、23年2期は多くの国で患者数を数えるのを止めたと考えられる。したがって、23年2期の新規陽性数は、上で発表した数値よりも遥かに多いと考えられる。日本の定点観測から推測すると、最低でも2倍、おそらく、23年1期を上回る2000万人ほどが新規陽性と確認されていると推測される。

また、グラフには23年8月11日までの3期の新規陽性数と新規陽性患者のあった国領土の数も載せているが、両者とも、さらに少なくなっている。しかし、これは3期がまだ半分以下である(7月1日~8月11日)ことと、新たに以下の21国領土が新規陽性数の更新停止をしたことが原因である。

オーストリア、カメルーン、エスワティニ、フィジー、フランス、ギリシャ、グアドルーぺ、ガイアナ、キルギス、レバノン、リビア、マリ、メキシコ、カタール、セントクリストファーネイビス、サンマルタン、スペイン、サンバルテルミー、スリナム、トンガ、ツバル。

次の地図は23年32週の時点で新規陽性数0人が維持されている国領土である。

次の表は、23年2期の新規陽性数上位20国の新規陽性数(Cases)とその伸び率(ROC)、死者数(Death)とその伸び率(ROC)、死者数の割合(Death/Case)、治療者数(Active)とその伸び率(ROC)、1年超過陽性者数(Excess Positive)とその伸び率(Roc)、1年超過陽性者数の割合(Ex Pos 1yr/Act)、重傷者数(Serious)とその伸び率(ROC)、回復者数(Recovered)とその伸び率(ROC)、回復者数の新規陽性数に対する割合(Rec v’d/active となっているが、本来はRec v’d/case)、95%回復週数(95% rec weeks)を新規陽性数の多い順に並べたものである。

日本やドイツのように公表をやめた国が多いので、23年1期までやっていた順位づけは意味がなくなったのでやめることにした。同時に、人口100万人あたりの新規陽性数、死者数、治療者数、回復者数も一部の国を除いて数値が小さくなったので掲載はやめることにした。

23年2期に最も新規陽性数が多かったのは韓国で、139万2037人確認された。23年1期に比べ、22%減少した。世界的には65%減少したので、あまり減っていないといえる。また、8月11日時点で3期は137%のペースで増加している。

以下、アメリカ、ブラジル、オーストラリア、日本と続く。この中では、オーストラリアが1期から2期にかけて新規陽性数を増やしている。日本は5月8日以降新規陽性数の実数を公表しなくなったため、Worldometer では0人扱いなので、順位を下げた。しかし、2章で考察した定点観測からは、日本の新規陽性数は約180万人と推測され、韓国を抜いて堂々の1位であると考えられる。また、3期になって韓国でまた増加し始めているのは、日本との交流が増えていることが原因であると考えられる。

1期から2期にかけては、オーストラリア、インド、シンガポール、ベトナム、フィリピン、マレーシアで伸び率が大きい。したがって、2期はインドから東南アジアを抜けてオーストラリアまで続く東南アジア近辺を中心に流行したといえる。21年のデルタ株の流行とよく似ている。

3.2 致死率が高くなった

次のグラフは21年以降の四半期ごとの死者数と死者が確認された国領土数の推移である。

新型コロナが原因と思われる死者は122国領土で確認され、23年1期よりも23国領土減少した。23年2期途中から以下の50国領土が死者数の更新を止めた。

アンゴラ、バハマ、カボベルデ、キプロス、コンゴ民主、エスワティニ、エチオピア、フィジー、ガボン、ドイツ、ギニア、ギニアビサウ、ギリシャ、ホンジュラス、香港、ハンガリー、日本、カザフスタン、ケニア、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マカオ、モルジブ、マルティニク、モーリシャス、ミクロネシア、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、北マケドニア、パキスタン、カタール、サンマリノ、サントメプリンシペ、サウジアラビア、セルビア、シントマルテン、スロバキア、スーダン、トルコ、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、ウォリスフツナ、ザンビア。

次のグラフは21年以降の四半期ごとの死者数に対する新規陽性数の割合の推移である。厳密には致死率ではないが、それに近い値になっている。

死者の割合は、23年は上昇が続いている。おそらく、オミクロン株の変異種の致死率が高くなったものと考えられる。23年3期は割合が下がっているが、これは期間が短かったり、データを公表しない国領土が増えたためであると考えられる。

次の表は3.1の表を23年2期の死者数の多い順に並べたものである。

23年2期の死者数が最も多かったのはアメリカで1万2263人だった。1期に比べて66%減少した。以下、イギリス、ブラジル、ドイツ、ロシアと続く。多くの国で伸び率が下がったが、インド、イラン、フィンランド、インドネシアで伸び率が高い。

次の表は3.1の表を23年2期の死者数の割合の多い順に並べたものである。

23年2期の死者数の割合が最も高かったのがリヒテンシュタインの33.3%である。ついで、スーダン、スリランカ、デンマーク、ガボンとなっており、ここまでが死者数の割合が9%を超えている。上位20国中ヨーロッパ西が7国と結構多い。おそらく、新規陽性数を数えることをやめた国が多いので、分母が小さくなったことが原因であると考えられる。

3.3 治療者数は増えた国が多い

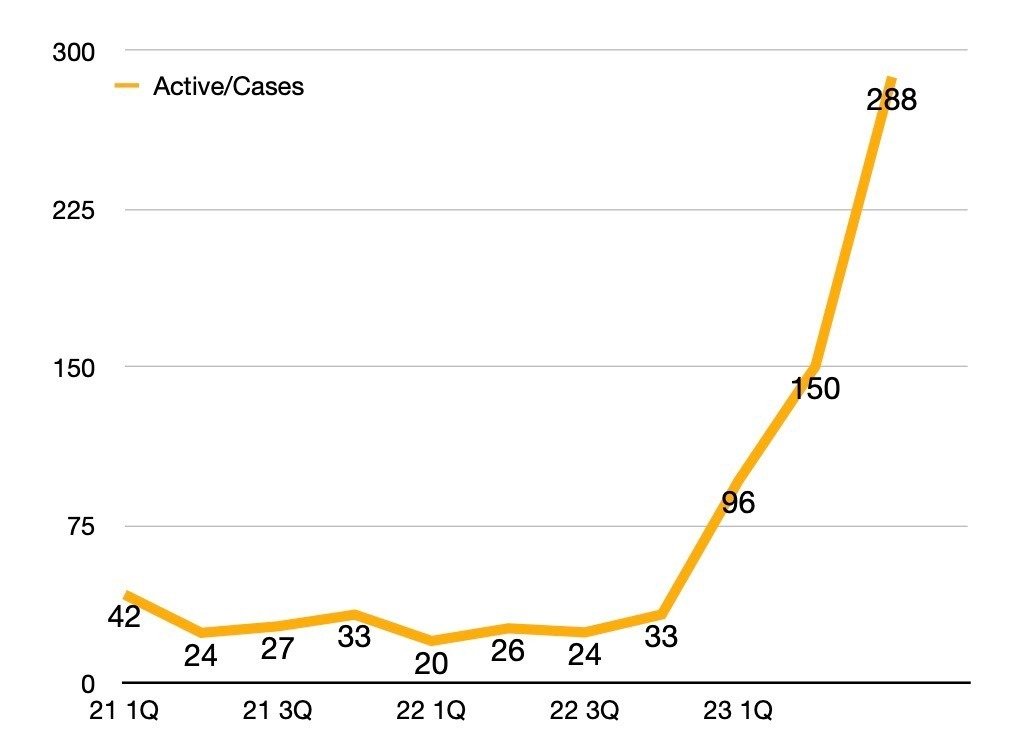

治療者数は新型コロナに感染したが、6月30日時点で回復していない患者の数である。Worldometer は、発表した日の治療者数を公表しているので、新規陽性数と違って、累計の数値ではない。故に、QRでは1日平均の治療者数を計算し用いている。以下、単に治療者数と呼ぶ。次のグラフは21年以降の四半期ごとの治療者数と治療者のいる国領土数の推移である。

世界の治療者数はほぼ半減したのは、23年5月以降日本が治療者数を公表しなくなったからである。23年2期に治療者がいたことのある国の数は205国領土で、1期と同じである。23年2期は179国領土で新規陽性患者が確認されたので、26国領土では治療者はいるが新規に感染した患者はいなかったことになる。

8月第2週の時点で日本を含めて20国領土で治療者数を公表していない(Worldometer 上では N/A と表記)。また、ニカラグアなど29国領土で治療者数が23年1月、あるいは、それ以前から全く変化していない、つまり、治療者数を公表しているが、正しく数えることを止めていた。2期はさらに以下の36国領土で治療者数を数えることをやめた。

アルバニア、アンドラ、アンゴラ、バハマ、ベナン、ちゃど、コモロ、エジプト、ガボン、ガンビア、ドイツ、ガーナ、グレナダ、ギニア、ギニアビサウ、カザフスタン、キルギス、ルクセンブルグ、マダガスカル、マーシャル、モーリタニア、モザンビーク、ナイジェリア、パプアニューギニア、セントルシア、サウジアラビア、シントマルテン、南アフリカ、セントビンセントグレナディーン、トンガ、トリニダードトバゴ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ウォリスフツナ。

また、オランダ、スロバキア、シリアでは治療者数が0人となった。オランダとスロバキアでは新規陽性数も0人であるが、シリアはそうではない。したがって、シリアの治療者数0人は間違いである。

次のグラフは治療者数の新規陽性に対する割合である。

数字は新規陽性患者がその四半期のペースで発生して時に、その治療者数になるまでにかかる日数である。これはおおよその回復日数に当たる。例えば、22年3期は感染してから回復するまでに平均して24日かかった計算になる。この数字は、22年までは、30前後であることが多かった。新型コロナに感染したら1ヶ月前後で治るという感じである。ところが、23年になって、急激に数値が大きくなってきている。これも、今流行している株は感染すると治療が長引くことを示している。

次の表は3.1の表を治療者数の多い順に並べ替えたものである。

23年2期に最も治療者数の多かったのは日本で、一日平均で1180万人以上いた。前期に比べ7.6%増加した。実に国民の10人に一人が感染者だった。ポーランド、アメリカ、ベトナム、ブラジルと続く。ここまでが、治療者数50万人以上である。

治療者数は全体では半減している。が、新規陽性数に比べその減少ペースは小さい。また上位20国では日本やポーランドも含めて、14国領土で治療者数が増加した。14国中ベトナムとシンガポールを除いて、新規陽性数が減っているので、2期に流行した変異種は感染したらなかなか治らないか治療者数を正しく数えなくなったかのどちらかである。いずれにせよ、世界全体でも新型コロナの感染者は増加していると考えられる。

3.4 超過陽性は倍増

23年2期の1年超過陽性とは、23年6月30日時点での治療者数から22年7月1日から23年6月30日までの総新規陽性数と死者数の差を引いたものである。以降は単に超過陽性ということにする。陽性になったとしても回復すれば治療者として数えられないので、通常は、治療者数は総新規陽性数よりも少なくなる。したがって、超過陽性はマイナスになる。超過陽性がプラスになるのは22年6月30日以前に感染したが23年6月30日時点で回復していない患者がいるということである。なので、超過陽性は治療の長期化の目安になる。超過陽性は実地調査ではないので、超過陽性がマイナスだからといってその国領土に22年6月30日以前に感染したが23年6月30日時点で回復していない患者がいないとは言えない。この項目は Worldometer にはない。

22年3月31日以前に感染して23年3月31日時点でも回復していなかった人は、22国領土に89万6243人いた。しかし、22年6月30日以前に感染して23年6月30日時点でも回復していなかった人は、34国領土で172万0176人とほぼ倍増した。これは、22年3月31日から6月30日までに感染した人の回復が長引いていることを意味する。この間に新規に感染したのは、約6400万人なので、1.3%の患者がいまだに回復していない。この時期はBA.5株が主流だったので、QRは、BA.5株は一度感染したら治りにくい可能性があると昨年指摘している。実際、後遺症の相談も増えていた。

次の表は、3.1の表を1年超過陽性の多い順に並べたものである。

23年2期に最も1年超過陽性の多かったのはベトナムで、62万5337人いた。ベトナムは23年1期の1年超過陽性が0人だったので、全て、22年3月31日から6月30日までに感染したことになる。以下、ポーランド、仏領ギアナ、アルジェリア、ウガンダと続く。1年超過陽性がプラスのところは全て、治療者数も増加し、多くは回復者数が少なくとも半年以上0人であるところが34国領土中29国領土もある。感染者がいる以上回復者が0人というのは考えにくいので、これらの国領土は治療者数を正確に数えていないと考えられる。

3.5 重症者数は矛盾だらけ

重症者はECMOなど呼吸補助装置の必要な患者のことである。日本は重症者数は今でも公表し続けている(2章参照)。次のグラフは21年以降の四半期ごとの重症者数と重症者の確認された国領土数の推移である。

1期から2期にかけて大きく減少しているのは、治療者数などとは異なり、アフガニスタン、日本、モロッコ、アメリカ、ポーランドなどで大きく減少したからである。次のグラフは、重症者の治療者数に対する割合の推移である。

下の表は3.1の表を重症者数の多い順に並べたものである。

最も多いのが中国の7557人で、23年1期よりも2.7%増加した。しかし、中国の重症者数は、23年2週(1月7日~13日)以降、ずっと7557人のままは変わらない。他の指標同様、数えるのをやめたと思われる。ついで、アメリカ、フランス、エクアドル、ポーランドと続く。ただしフランスもエクアドルも1年以上数値が変わっていないので、中国同様、重症者数を正しく数えていないと思われれる。

QRはかねてより重症者数が正しく数えられていないと主張している。というのも、重症者数は日々の値なので、回復したり、軽症になったり、あるいは、亡くなったりで数が減ったり、新たに重症者が現れて数が増えたりするものである。重症者数が長い間変わらない理由には以下のことが考えられる。

①重症者が全く回復せず、かつ、新たな重症者が出ない、

②減少した数の分ちょうど同じ数の新たな重症者が確認された、

③呼吸維持装置などの数に限りがあって対処できないので、重症者が出ても重症と数えない、

などが考えられる。

①と②は不自然である。③は倫理的な問題がある。したがって、重症者数が長期間変化しないところは数を正しく数えていないと結論せざるを得ない。

また、重症者は治療を続けているので、重症者数は治療者数に含まれる。即ち、

重症者数≦治療者数

でなければならない。しかし、キプロス*、エクアドル、フェロー諸島**、フランス*、タヒチ**、ギリシャ*、グアドルーぺ**、ホンジュラス**、アイスランド**、日本**、マルティニク**、ミクロネシア**、モンゴル、パラグアイ**、スロバキア*、ソロモン諸島**、タンザニア**、チュニジア**では重症者数の方が治療者数よりも多い。このうち* のついたところは治療者数が0人になったところで、**のついたところは治療者数を数えるのをやめているところである。

23年6月30日の時点で、重症者数を正しく数えていると考えられるところは以下の22国のみである。

オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ブルガリア、チリ、クロアチア、チェコ、ハンガリー、イラン、イタリア、日本、リトアニア、マレーシア、パキスタン、ペルー、ポーランド、カタール、韓国、サウジアラビア、スロバキア、アメリカ、ベトナム。

ヨーロッパ東が7国と比較的多い。

Worldometer での世界の重症者数は3万8534人で、各国の重症者数の総和ではない。Worldometer はこの数値をどうやって算出したのか説明していない。

3.6 回復者数0人の国領土が増えている

回復者とは新型コロナに陽性となったが10日間症状が出なかったか、あるいは、症状が治まって1~3日間その症状がぶりかえさなかった患者のことである。新型コロナの感染が流行し始めた頃は、いずれのケースでも、指定された期間が今より長く、かつ、経過後に連続2回陰性で初めて回復と診断されたものだが、今では、再検査をすることはなくなった。したがって、回復者数は適当に数えているところも多いと考えられる。Worldometer では回復者数を1次データとして、治療者数を

新規陽性者数ー死者数ー回復者数

で計算しているようだが、時々、治療者数がマイナスになることがある。実際、ジョージアでは23年8月15日から10月4日まで治療者数がマイナスだった。最も多い時で、マイナス3万4859人(22年9月3日)もいた。このようなことはあり得ないので、回復者数の数え間違いであると言わざるを得ない。QRでは治療者数を1次データと考え、回復者数を

治療者数ー新規陽性数+死者数

で計算している。もし、回復者数がマイナスになれば、その値が0人になるように治療者数を修正している。したがって、回復者数はWorldometerの数値と異なっているケースもある。また、Worldometer の世界の累計回復者数は各国の累計回復者数の総和にはならない。重症者数同様、この数値がどのように計算されたのかはWorldometerには説明がない。

次のグラフは21年以降の四半期ごとの回復者数と回復者の確認された国領土数の推移である。

世界の回復者数及び回復者が確認された国の数が減少しているのは、新規陽性患者が少なくなったからではある。そこで、新規陽性者数と回復者数を比べる必要がある。

下のグラフは、21年以降の四半期ごとの回復者数の新規陽性数に対する割合の推移である。

100%を大きく超える四半期もあるが、これは、その前の四半期に感染した人の多くがその四半期に回復していることが原因である。特に、オミクロン株のような大流行がある時は回復率が低く、その翌四半期で100%を大きく超える。しかし平均すると96%程度になる。したがって、厳密には回復率ではないが、それに近い。

23年は1期が101%、2期が99%でとほぼ回復している。しかし、22年4期の回復率が81%とオミクロン株の流行した時期と同じ水準なので、本来なら、23年1期2期で120%近くなければおかしい。つまり、BA.5型は感染すると回復しにくいといえる。23年3期はさらにその値を減らしている。したがって、現在流行している株は、より回復しにくい可能性が考えられる。

世界には、新規陽性患者は出ているが、回復者の出ていない国が存在する。このような国の数は22年1期までは10国領土前後であったが、以降は増えており、23年1期は55国領土、23年2期は64国領土になった。23年3期は新規陽性患者の確認された国が減少したので、その数を減らしたが、新規陽性患者は出ているが、回復者の出ていない国の割合は大きく増えている。

下の表は、3.1の表を回復者数の多い順に並べたものである。

23年2期に最も回復者数が多かったのは、アメリカで150万人近くが回復している。ところで、アメリカではこの間、新規陽性患者が90万人あまりしか確認されなかったので、回復者の約3分の1は23年1期か、あるいは、それ以前に新型コロナに感染したことになる。

2位は韓国でこの2国が回復者数100万人以上である。以下、フランス、ロシア、オーストラリアと続く。

3.7 感染の進行具合を表す新たな指標

治療者数の増減のペースを考えるのに、回復者数と新規陽性数の差の治療者数に対する割合を用いる。治療者数は1日平均の値なので、回復者数も新規陽性数も1日平均の値に換算してから計算する。この割合を回復進度と呼ぶことにする。回復進度がプラスの時は治療者数が減少していることを、マイナスは増加していることを意味し、その数値が大きいほど、増減の規模が上がっていることを示す。

次のグラフは21年以降の四半期ごとの回復進度の推移である。

グラフには、3箇所マイナスが大きくなっているところがある。21年2期はデルタ株の、21年4期から22年1期にかけてはオミクロン株の、22年4期はBA.5型の流行によって新規陽性者が大きく増えたことが理由である。前2者の時は、翌四半期に回復進度の値が大きくプラスになっているが、22年4期の後はずっとマイナスのままで、23年3期は暫定的ながら22年4期と同じレベルに下がった。これは、デルタ株やオミクロン株では感染してもすぐに回復したが、BA.5型や今流行しているXBB型では回復しない患者が増えていることを示している。

95%回復週数とは、治療者数の増減が指数関数的に表されると仮定し、回復進度のペースが続いた時に、95%の患者が回復するにのかかる週数で、回復進度の対数である。したがって、95%回復週数は回復進度がプラスの時にのみ計算することが出る。回復進度がマイナスの時は、治療者数が増えているので、何年かかっても、95%の患者が回復することにはならないので、95%回復週数を「∞」で表す。

23年2期、95%回復週数が∞のところは134国領土あった。23年1期から19国領土増えた。下の表は3.1の表を95%回復週数の長い順に並べ直したものである。

最も長いところはスペインの4422週である。現状で行くと、95%の患者が回復するまで85年かかることになる。下手をすれば、コロナ禍は22世紀まで引っ張られる可能性もある。ついで、フィジーが4386週(84年)、イランが3217週(62年)となっている。これら3国を含め1000週以上のところが7国ある。

下の表は3.1の表を95%回復週数の短い順に並べ直したものである。

最も短いところは台湾で、0.8週(5日)である。ほぼ完治と言って良い。ついで、チリ、オランダ、サントメプリンシペ、セネガルとなっている。

4。まとめ

多分、皆新型コロナに飽きたのだろう。メディア等で目にする機会も少なくなった。街中でマスクをする人の数も少なくなった。9月半ばには新規陽性数の増加も一段落するはずであるが、決して0人ではない。それに、感染しているにもかかわらず、症状が軽いからとか、自分はワクチンを接種しているから熱があってもコロナではないと勝手に判断して、ウイルスを撒き散らしている輩がいることは明白である。調子が悪ければ、人と会う頃を極力避けること。これがコロナを終わらすのに最も効果的である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?