COVID−19 Report 2023 1st Quarter 感染はまだまだ終わっていない

個人的なゴタゴタで前回の投稿からだいぶ空いてしまった。性懲りも無く、23年1期の新型コロナの感染状況の報告をして、2期の傾向と予測をしてみる。

1。新規陽性数と死者数の修正

前回の投稿から1ヶ月以上経ってしまったが、その間に幾つかの国領土で新規陽性数と死者数の修正があった。特にトルコは前回4月14日の投稿で23年1期の新規陽性数0人だったと報告したが、実は、9万人弱の新規陽性患者と400人強の死者がいたことを公表した。5月21日に確認したデータをもとに算出した修正後の世界の23年1期の新規陽性数等は以下の通りである。

新規陽性数:1738万4227人、前期比59%減

死者数:12万9982人、前期比10%減

死者の割合:0.75%、前期比0.41ポイント上昇

ランキングにも多少の変更が見られたので、修正した新規陽性数、死者数、QRポイントのランキングを載せておく。23年2期も半分以上が経ったので、23年2期の発生ペースを比較した列(Pace)を追加した。

23年1期新規陽性数ランキング(修正版)

23年1期死者数ランキング(修正版)

23年1期QRポイントランキング(修正版)

トルコの新規陽性数は24位、死者数は36位だった。QRポイントは55位だった。また、前回報告時のQRポイントは日本と台湾とで1位を分けあったが、日本の人口100万人あたりの1日平均死者数の順位が上がたため、日本が単独の1位となった。台湾は22年2期から続いた総合ランク1位が途絶えた。

2。23年2期はアジアで増加が再開

世界全体では23年2期の新規陽性数の発生ペースは前期比48%減となった。152国領土でペースが落ち、台湾など36国領土で今の所23年2期の新規陽性患者が0人を続けている。しかし、51国領土で発生ペースが上がっている。次の表は、23年2期の新規陽性患者の発生ペースの増加率ランキングである。

最も増加率が大きいのはベトナムで、4662%増である。ベトナムは23年14週から17週の間に3万人以上の新規陽性数が確認され、以降も急上昇中ある。このペースでいけば、23年2期の新規陽性患者は10万人以上になる可能性が高い。

モルジブ、インド、ネパールのアジア中勢が1000%以上の増加をしている。アフリカのガンビアが650%増で5位になった。6位以下にも、シンガポール、ミャンマー、アフガニスタン、サウジアラビア、インドネシア、マレーシア、イラン、カタールとアジア勢が多い。

23年2期の死者数の発生ペースは23年1期に比べ53%減少した。119国領土でペースが落ち、台湾など56国領土で今の所23年2期の死者数が0を続けている。しかし、32国領土でペースが上がっている。次の表は、23年2期の死者の発生ペースのランキングである。

新規陽性数の発生ペースが最も大きいベトナムが、死者数の発生ペースも最も大きく∞である。23年1期に死者数は0人だった。ウガンダとモルジブでもペースが∞である。ネパールとインドが1000%以上の増加ペースとなった。

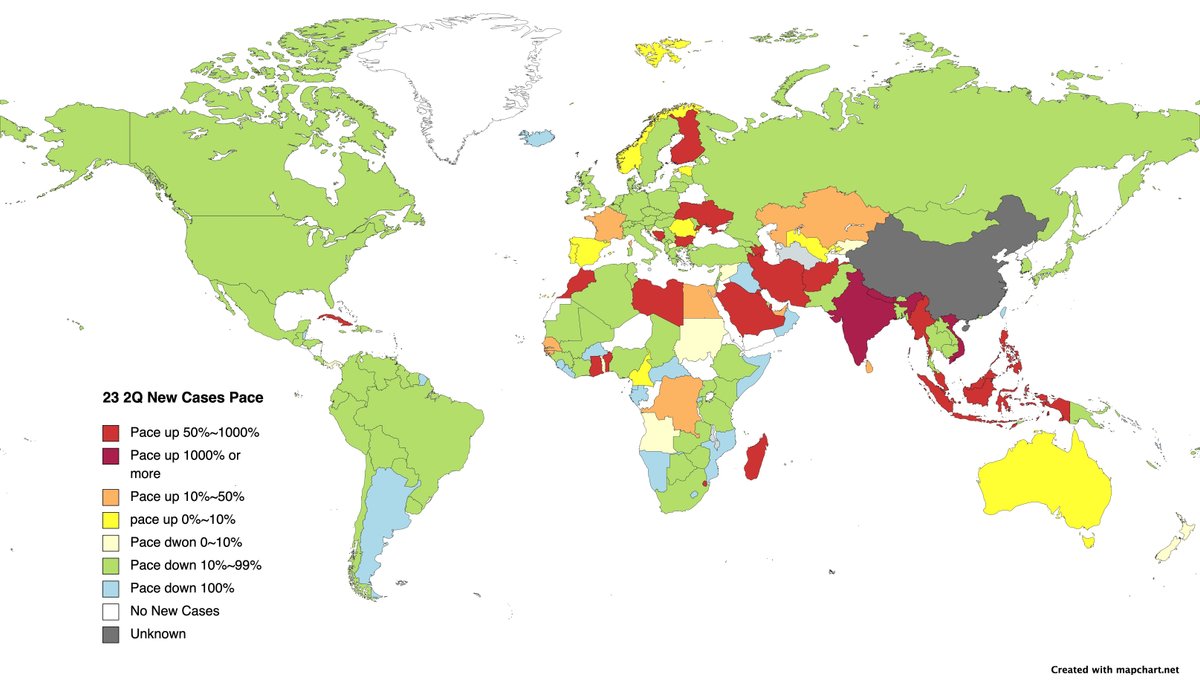

下の地図は、23年2期の新規陽性数の発生ペースを表している。

茶色が1000%以上の増加、赤が50〜1000%の増加、橙が10〜50%の増加、黄色が10%未満の増加、クリーム色が10%未満の減少、緑が10%以上の減少、青が100%減少を表している。南北アメリカ大陸では緑が広がっており、新規陽性数は減少しているが、アルプスヒマラヤ造山帯の南側を中心に、新規陽性数の発生ペースが増加している。これは、21年にインドを中心としたデルタ株の流行時と、数は少ないが、よく似ている。世界全体で少なくなってきているのは、日本など23年1期に多くの新規陽性患者を出した国でその数が少なくなってきているだけで、再び患者が増えている国領土も多い。

下のグラフは23年の感染図である。

新規陽性数も死者数も減少してはいるが、そのペースはかなり落ちている。

3。2000万人以上が治療中

治療者数は Worldometer で Active Cases の人数である。直訳すれば、陽性になったが回復していない患者の数である。陽性と判定されたが無症状の患者や重症者も含む。治療者数は新規陽性数などと違ってその日までの累計値ではなく、その日の治療者数である。従って、ここでは、1日あたりの平均治療者数を指標として用いた。23年1期は平均すると1972万9158人の患者がいた。22年4期と比べると32%増加した。下のグラフは21年1期からの四半期ごとの1日平均の治療者数の推移である。

22年は基本的に減少してきたのだが、23年1期に大きく増えた。また、2期は今のところ1期に比べて減少しているものの、22年4期よりは多い。新規陽性数は減少を続けているので、これは回復する患者が少なくなってきていることを意味する。回復者数については、6章で詳しく議論する。

新型コロナでは感染してから回復するまでに数日を要するので、ある日の新規陽性数が0人であっても。前日あるいはそれ以前に新規陽性が確認されていれば、治療者数は0人ではない。実際、タジキスタン、イエメン、ヨルダン、ベラルーシ、ルクセンブルグ、ジブチ、南スーダン、ニジェール、コンゴ、グリーンランド、ニカラグア、エルサルバドル、アンティグアバーブーダ、アンギラ、ドミニカ、モンセラート、バハマ、キュラソー、ケイマン諸島、トケラウ、ツバル、では23年1期の新規陽性患者は0人だったが、同期の治療中の患者は0人でなかった。

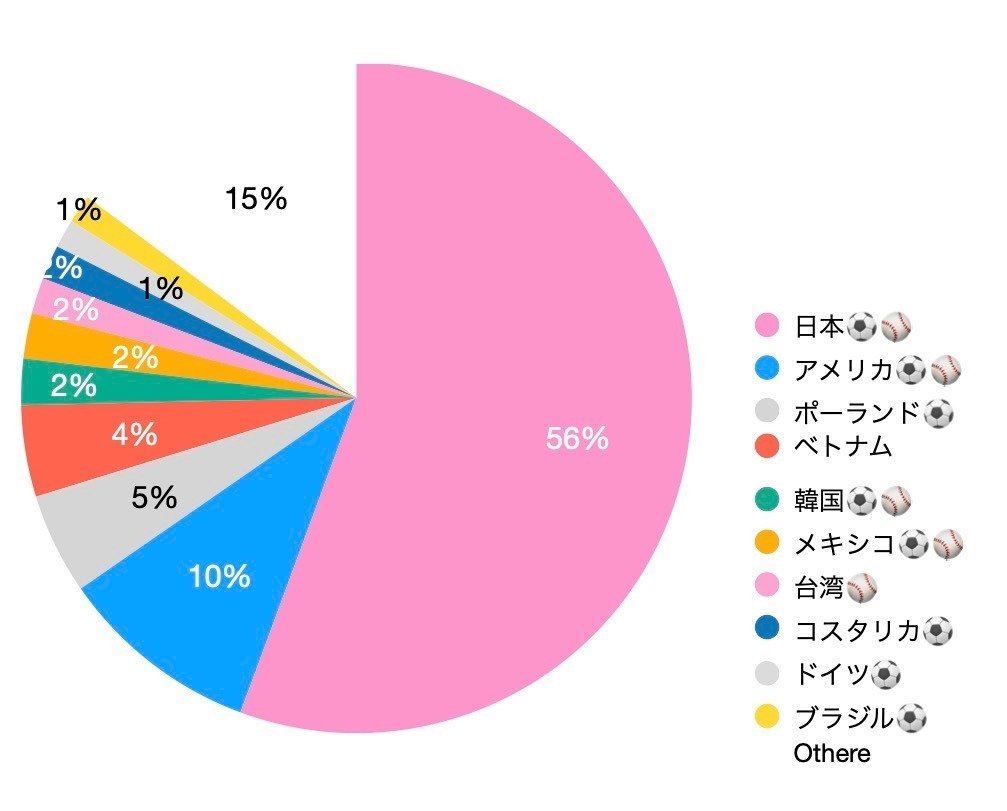

3A. 世界の治療中の患者の半分以上は日本にいる

下の表は23年1期の1日平均治療者数のランキングである。

最も治療者数が多かったのは日本で、平均して毎日1097万3108人が治療中だった。22年4期に続いて2期連続で治療者数トップになった。23年1期の日本は世界で唯一毎日1000万人以上の治療中の患者を抱えていた。世界の治療中の患者の半分以上は日本に居たということになる。

2番目に治療者数の多かったのはアメリカで1日平均192万2264人だった。アメリカは22年3期までずっと治療者数が世界で最も多かったが、22年4期以降日本にとって代わられた。日本が治療者数を非公開にしたので、23年18週時点で治療者数世界1位はアメリカになった。

3番目に多かったポーランドは平均して1日に96万1020人が治療中だった。ポーランドは23年1期の新規陽性が12万7697人しかいないので、大幅に陽性数が超過している。22年9月30日以前に感染して、23年3月31日時点で回復しなかった患者の数は少なくとも84万人いる。超過陽性については第4章で考察する。

4番目に多いベトナムは86万9652人が治療中である。ベトナムも超過陽性は大きく、3月31日時点で治療中の患者の94.5%が22年9月30日以前に感染た。ここまでが1日平均治療者数80万人以上である。

下のグラフは治療者数上位10国のシェアである。

上位10国で実に世界の85%を占める。次のグラフは22年の治療者数上10国の治療者数の推移である。

日本、ポーランド、コスタリカで治療者数が増加を続け、ベトナムとメキシコではほぼ横ばい。ブラジルは減少が止まった。

治療者数の多い国は一般的に新規陽性者数も多いのだが、ベトナムなど23年1期の新規陽性数が10万人未満の国もいくつかある。また、上位20位に、アジア東から6国。ヨーロッパ東西から計8国がランクインする一方で、アフリカからは1国もランクインしていないなど、地域的な偏りが見られる。

23年1期の治療者数が0人だったのは北朝鮮、エリトリア、フォークランド諸島、バチカン、西サハラ、ピトケアン、トルクメニスタンだった。これら4国3領土では新規陽性数も0人で、2期も引き続き新規陽性数治療者数ともに0人を維持している。

23年5月15日時点で、アルゼンチンが13週から、台湾が16週から、ニウエとパラオが17週から、オランダが18週から治療者数0人を続けている。一方、シリアが5週から、セントクリストファーネイビスが15週から、ボツワナが16週から、治療者数0人を続けていたが、17~18週に新たに新規陽性患者が確認され、治療者数が0人ではなくなった。

下の表は23年1期の人口100万人あたりの1日平均治療者数のランキングである。

最も多かったのかケイマン諸島で、人口100万人あたり、34万人強が治療中である。実際の治療者数は2万2882人で39位にランクされる。ケイマン諸島の人口は6万7千人ほどなので、島民のおよそ三人に一人が感染者である。もし、治療者全員が隔離されているとすれば、日常生活もままならないと考えられるので、感染していても症状の軽いものは、隔離せず通常の生活を営んでいる可能性も考えられる。ケイマン諸島の23年1期の新規陽性数は0人だったが、濃厚接触者でも症状の軽いものは検査すらしていないことも考えられ、実際の感染者数はもっと多い可能性もある。

2位以下は、セントヘレナ、ギアナ、ウォリスフツナ、サンマルタン、ツバルサ、ンピエールミケロン、グリーンランド、ジブラルタルと続く。ケイマン諸島を含め全てが人口100万人未満である。23年1期に新規感染した患者数も少なく、特にケイマン諸島、ツバル、グリーンランドでは0人だった。

さて、23年1期の人口100万人あたりの1日平均治療者数の10位は日本である。人口100万人以上の国領土の中では最も多い。また、23年1期に10万人以上の新規陽性患者を出した国領土の中でも最多である。

3B. 治療者数を隠す国領土

Woldometerでは、以下の19国領土で治療者数及び回復者数が N/A と表記されている。

23年5月4日から日本も治療者数が N/A になった。

N/A は治療者数が0人ではなく、公表をやめたいうことである。というのも、バチカンなどでは治療者数がはっきりと0人と書かれているからである。また、マン島、フェロー諸島、ソロモン諸島、バージン諸島以外の15国では23年1期の新規陽性患者がいたので、その間の治療者数が0人であることはあり得ない。おそらく、何らかかの理由で治療者数を数えるのを止めたか、あるいは、数えたはいるが公表するのを止めたのいずれかであろう。したがって、23年1期は平均して1日に2200万人以上の治療中の患者がいたと推測される。

Worldometer で各国の治療者数を全て合計しても、世界の治療者数にはならない。おそらく、N/A と表記された国治療者数を推定し、それを加えていると考えられる。QRではこれら治療者数が N/A となっている国の治療者数を Stop Counting の頭文字をとって s.c で表し、0人として扱っている。下のグラフは23年の治療者数と重症者数の推移である。

5月5日の週に治療者数が大きく減っているのは、日本で治療者数の公表をやめたからである。

22年3月10日から韓国で数ヶ月間治療者数を公表しなかったことがある。この時、韓国では治療者数が急増し、3月9日時点で423万人の治療中の患者がいた。このペースでいけば、同日までの累計陽性者数、521万人を超える勢いだった。治療者数が累計陽性者数を超えることはあり得ないので、治療者数の数え方を間違っていたのである。5月15日から治療者数の公表を再開した。この時、22年2月まで遡って、治療者数を37万人ほどに修正をした。註。韓国ではのちに治療者数をその時とほぼ同じ335万人に再修正した。どの数字が正しいのかは不明であるが、おそらく、患者が急増し、情報の伝達がうまくいかなくなったことが原因と考えられる。

3C. 回復するのにより長く時間がかかるようになった。

23年3月31日時点での治療者数から、22年4期と23年1期の新規陽性者数及び死者数を引いた値は、22年9月30日以前に感染したが23年3月31日時点で治療中、つまり、感染してから半年以上経っても回復しない患者の数になる。QRではこれを超過陽性と呼んでいる。超過陽性がプラスなら、感染してから半年以上回復していない患者が存在することになる。しかし、超過陽性がマイナスや0だったからといって、感染してから半年以上回復していない患者が存在しないとは限らない。

23年1期終了時点で、少なくとも世界の66の国領土に、280万6436人が22年9月30日以前に感染したが23年3月31日時点でまだ回復していない。これは、世界の治療中の患者の15%に当たる。そして、22年4期に比べて、感染してから半年以上経っても回復しない患者の数は60%も増加した。

下の表は22年9月30日以前に感染して23年3月31日時点で治療中の患者数のランキングである。

23年3月31日時点で、感染してから6ヶ月以上経っても回復しない患者が最も多かったのはポーランドで、84万人以上いる。これは、ポーランドで現在治療中の患者の81%を占める。22年4期に比べ、31%増加した。ポーランドでは22年4期も23年1期も回復者数は0である。ポーランドでは、一度コロナに感染したら、もう二度と回復しない可能性が考えられる。

2番目に多いのがベトナムの82万人強である。こちらは、ベトナムの3月31日時点での治療中の患者の95%を占め、22年4期に比べ26%増加した。ベトナムはポーランドと違って、回復者が出ているが、数は少ない。3番目がコスタリカの25万3千人、4番目がレバノンの11万7千人で、ここまでが6ヶ月超過陽性10万人以上である。

上位20国領土の中では、コスタリカなどカリブ海に面したところが7つあり比較的多い、また、ベトナム、アルジェリア、イラン、ジャマイカを除いて23年1期の回復者数が0である。

22年4期末の時点で感染して半年以上経っても回復しなかった患者の数は、世界35国領土で175万2468人いた。23年1期では国領土の数で20、患者の数で100万人以上増加した。全体対的に回復に時間がかかっている。おそらく、後遺症に悩まされている患者の数も増えているのではないだろうか。

4。重症者数でデータ捏造の可能性

重症者数はWorldometer で Serious の人数である。重症者数は治療者数と同様、その日の重症者数を集計してしている。重症者は治療中の患者に含まれるので、重症者数は治療者数よりも少ないはずであるが、23年19週時点でアルゼンチン、モンゴル、オランダ、ミューカレドニアでは、重症者数のほうが治療者数よりも多い。アルゼンチンは23年13週から、オランダは23年18週から治療者数が0人になったにもかかわらず、重症者が多数いる。また、フェロー諸島、タヒチ、グアドループ、ホンジュラス、アイスランド、日本、マルティニク、ミクロネシア、パラグアイ、ソロモン諸島、タンザニア、チュニジアでは治療者数の公表をすでに止めているにももかかわらず、重症者数を載せている。

QRでは重症者数は正しく数えていない国領土が多数あることを指摘してきた。例えばブラジルでは2年以上重症者数が8318人で全く変化がなかった。ということは、2年前に重症と診断された患者が今もまだ重症者として治療を受けているのだろうか。おそらく、そらはあり得ないい。2年もあれば症状が軽くなって装置から解放される患者や残念ながら亡くなる患者も出てくるだろう。したがって重症者数は変化する。重症者を取り扱うことのできる医療施設に限りがあるとすれば、たとえ空きができても、一定数以上の重症者を受け入れることができなかった可能性も考えられる。しかし、この場合でも空きができるのだから、数が減ることはある。そもそも、受け入れられなかった患者は重症なのに重症として数えなかったことになり、データ捏造と何ら変わりがない。だとすれば、重症患者が回復あるいは亡くなるなどして数が減ったところに、ちょうど同じ数の重症者が現れ、それが2年以上続けてきたということである。減少した数と同じ数の重症者がこうも都合よく現れるものであろうか? このような状態は確率的に0であるとは言えないが、非常に小さいと考えられる。したがって、データを捏造していないというのなら、いい加減の数えていたということである。

QRでは、重症者があって、その数が13週以上変わらないところを、重症者数を正しく数えていない国領土として分類した。ブラジルの他にも、85国領土で13週以上重症者数が同じである。イエメン、タンザニア、サンマルたん、ナイジェリア、リベリア、グアテマラ、中央アフリカ、カボベルデ、ボツワナでも、ブラジル同様2年以上重症者数が変わらない。また、アンドラなど47国領土で1年以上重症者数が変わらない。

Worldometer では23年6週から、これらの重症者数を正しく数えていない国領土のうち、ブラジル、ロシア、イギリス、メキシコ、インド、インドネシア、タイで重症者数を N/A にした。治療者数同様、単に発表を止めたものと考えられ、重症者数0人というわけではないと考えられる。この措置によって、重症者数がわからなくなるのは不満であるが、いい加減な数値を公表し続けるよりはマシである。

また同時に、バングラデシュ、ドイツ、サンマルタンでも重症者数が N/A となった。この3国領土は重症者数を正しく数えていると考えられたいたが、実はそうでもなかったのかもしれない。特にサンマルたんでは重症者数が空白だった。ということは、空白も0人ではなく、実は正しく数えていなかった可能性も考えられる。

22年末からウクライナ、トルコ、シントマルテン、リビア、クウェート、エスワティニ、ベナン、アルジェリアの重症者数が空白になった。重症者数の少なかったシントマルテン、クウェート、エスワティニ、ベナン、アルジェリアでは本当に重症者数0人となったとも考えられるが、一つの島を南北でシントマルテンと分け合うサンマルタンは N/A なので、シントマルテンは公表をやめただけの可能性も考えられる。ウクライナは177人、トルコは975人、リビアは101人いた重症者が翌日に0人になることは、確率的に非常に少ないと考えられるので。公表をやめただけの可能性がある。

23年1期の世界の1日平均の重症者数は2万7495人で、22年4期に比べ約27%減少した。次のグラフは21年1期からの重症者数の推移である。

22年2期から4期にかけて重症者数はほぼ横ばいだったが、23年1期は急減している。これは、N/A としたところの重症者数を0人として扱ったからである。これらの国の多くは重症者数を長い間正しく数えていないので、その分を抜いて、21年1期からの重症者数の推移を計算し直すと、次のグラフになった。

23年1期は22年4期よりも重症者数が増加した。23年2期は今の所23年1期を下回ってはいるが、22年4期よりは多く、22年2期以降ほぼ横ばいであるといえる。

下の表は23年1期の重症者数のランキングである。

重症者数を正しく数えていない国の重症者数は緑字にしている。

最も重症者数の多かったのは中国で1日平均7362人だった。中国では22年末から急激に重症者数が増加し始め、このままのペースでいけば、ブラジルの8318人を超えるかと思われた矢先、23年6週からブラジルなど共に重症者数を公表をやめた。中国以外は今も重症者数を公表していないが、中国は7週から公表を再開した。しかし、その数はずっと同じままである。おそらく、重症者数を正しく数えなくなったと可能性が高い。実際に同時期に中国は、新規陽性数や死者数の更新を中止している。

2番目に重症者数の多かったのがアメリカの3174人である。22年4期に比べて2%減少した。重症者数を正しく数えている国領土の中では最も多い。3番目はフランスの869人であるが、重症者を正しく数えていないと考えられる。4番目はポーランドで772人(前期比マイナス81%)で、重症者数を正しく数えている国領土の中では2番目に多い。

重症者数を正しく数えている国領土の中で3番目に重症者が多いのはアルゼンチン、4番目が日本、5番目がアフガニスタンとなっている。

5。回復者数は増えている

Worldometer では Total Recovered で累計の回復者数を、New Recovered で毎日の回復者数を公表している。しかし Total Cases や Total Deaths のように、過去の数値を公表していない。一方、Active は過去の数値を載せているので、QR では Recovered は Cases から Deaths と Active Cases の値を引いて得られる2次データとして考え、毎週の回復者数を計算している。回復者数がマイナスになるときは、治療者数の値を調整している。したがって、QR の回復者数は Worldometer で公表されている回復者数とは異なることもある。

23年1期は、世界全体で2014万1441人が回復した。22年4期に比べ44%減少した。下のグラフは2021年以降の世界の回復者数の四半期毎の推移である。

23年2期も半分を過ぎたので、18週まで(4月1日~5月5日)の回復者数を加えた。約33万人が回復している。数としては少ないが、これは集計期間が短いためで、人口100万人あたりの1日平均の回復者数で比較すれば、1期の30人に対し2期は37人で、回復者数は少し増えている。

下の表は23年1期の回復者数のランキングである。

23年1期に最も回復者が多かったのは韓国の279万5768人だった。前期より26%以上減少した。22年4期に回復者数がトップだったアメリカは、63%減の237万人で2位になった。3位以下は台湾、ドイツ、ブラジル、フランスと続く。ここまでが回復者数100万人以上である。22年3期に回復者数がトップだった日本は前期比16%減の61万人強で、10位だった。

回復者数上位20国では多くが回復者数を減らしている。その中で、ブラジル、ほんこん、メキシコ、アルゼンチンとアメリカ南を中心に回復者数が増加した。

6。回復の割合は下がった

回復者数は多ければ良いというものではない。新規陽性数が多ければ、その分、回復者も増えるからである。回復者数ランキングでもアルゼンチン以外は新規陽性数ランク20位以内で新規陽性数が多い。

回復者数が多くてもそれ以上の新規陽性患者がいれば、治療者数は増えている状態である。そこで、どのくらいの患者が回復したのかという回復率に注目する。しかし、ここにもちょっとした注意がいる。累計の回復率は累計の回復者数を累計の新規陽性数で割れば良いので、簡単に計算できるが、四半期ごとの回復率は単に当該期間回復者数を新規陽性数で割った値ではないからである。というのも、各期の最後の2~3週に感染した患者の多くは、その期間中には回復しないことが多く、回復率を下げるからである。逆に、その期間の最初の2~3週に回復したものの多くは、その期間に感染していないことが多いので、率を上げる。故に、回復率のおおよその目安にはなると考えられる。これを回復の割合と呼ぶことにする。

23年1期の回復の割合は116.7%だった。回復者数の方が新規陽性者数より多かったわけで、これは、22年4期以前に感染し23年1期に回復した患者が多かったことを示す。下のグラフは、22年1期からの回復の割合の推移である。

22年4期は割合が81.9%と低く、ここ1年の中では唯一100%未満だった。23年1期の回復の割合が高いのは、その時に感染した患者の多くが23年1期に回復したと考えられる。また、今の所23年2期の回復の割合は100%をわずかに下回る。

下の地図は世界の23年1期の回復の割合を示している。

赤は割合が0%、つまり、新規陽性患者がいたにもかかわらず回復者が一人もいなかったところである。橙(30%未満)は回復が非常に遅れているところである。黄色(30~70%)で回復がやや遅れているところ、緑(70~100%)は順調に回復しているところ、水色(100~150%)は22年12月31日以前に感染した患者も回復しているところ、青(150%以上)は22年12月31日以前に感染した患者がより多く回復しているところである。白は新規陽性患者が0人なので回復者も0人だったところで、灰色は回復者数不明のところである。

アジア、ヨーロッパ東、アフリカに回復の割合が低い国が多い。

下の表は23年の回復の割合のランキングである。

最も割合が高かったのは中央アフリカの3441%である。中央アフリカは23年1期にわずか17人の新規陽性患者が確認されたのみであったが、22年3期から4期にかけて確認された700人ほどの新規陽性患者が、23年1期にほぼ一斉に回復した。中央アフリカは21年3期から22年2期にかけても7000人以上の新規陽性を出したが、22年3期にやはり一気に回復している(割合は2900%)。したがって、回復者数を定期的に数えているのではなく、気が向いた時にその時点での治療者数、累計新規陽性数、推計死者数から計算していると思われる。

以下、ミャンマーとバングラデシュが1000%以上、ギニア、ラトビア、ガボン、カメルーンで500%以上である。上位20国ではアフリカが多い。新規陽性数が1万人以上のところで、回復の割合が最も高いところは香港の310%(80万人以上が回復)だった。以下、スイス(5万6千人、304%)、スウェーデン(5万8千人、275%)、アルゼンチン(24万人、265%)、フランス(114万人、240%)、フィンランド(3万人、225%)、ペルー(7万人、202%)となっており、ヨーロッパ西とアメリカ南が多い。

7。発症すると重症化し回復が遅くなる

日本の23年1期の新規陽性数、死者数、治療者数、重症者数、回復者数は以下のとおりである。

新規陽性数:424万2846人(1位)、人口100万人当たり:375.4人(9位)

死者数:1万6642人(2位)、人口100万人あたり:1.47人(6位)

死者の割合:0.39%

治療者数:前期比209%増加(2期連続世界1位)

人口100万人あたりの1日平均治療者数:8万7376人(10位)

重症者数:326人、前期比12%増加、

回復者数:61万2623人、前期比15%減少

回復の割合:14.4%

前回発表した時は日本の QR ランクは台湾と1位を分けあったが、修正後は日本が単独1位になった。台湾はの総合1位は3期連続で終わった。

7A. あまりに治療者数が増え過ぎて数えるのをやめた?

厚労省は22年9月27日以降は入院等を要する患者の数の発表をやめ、「新型コロナウイルス感染症の現在の状況について」も23年5月8日版を最後に公表をやめた。

下のグラフは日本の1日平均の治療者数の推移である。

22年3期以降、治療者数が指数関数的に増加している。最近は濃厚接触者であっても症状がなければ検査をしないことが多いので、陽性であったとしても見逃されているケースも多いと考えられ、実際の治療者数はもっと多い可能性がある。

7B. 日本以外では多くの国で治療者数が減少している

世界全体では23年1期に多少の増加があるが、治療者数は概ね横ばいになっている。23年1期の治療者数1000万人台は日本だけで、世界全体の治療者のうち56%が日本居住者である。下のグラフは日本を除く世界の治療者数の推移である。

なんと、治療者数はコンスタントに減少している。したがって、日本が世界に治療者数を押し上げているということになる。

22年3期以降、日本のほか、ポーランド、コスタリカで治療者数が増加した。23年1期はこの3国を含め、世界の81国領土で治療者数が増加した。22年4期に比べ治療者数が増加したところは24国領土増えた。暫定ながら、23年2期もさらに12国増え、93国で治療者数が増えている。また、ベトナム、メキシコ、ブラジルなど治療者数が減少していない国領土も結構ある。世界全体での治療者数が減少を続ける背景には、アメリカやドイツなどもともと治療者数の多かった国領土で減少が続いていることが原因なのであると思われる。

下のグラフは日本の重症者数の推移である。

23年1期は前期に比べ重症者数が増えた。また、同2期は大きく1期に比べ減少しているが、毎週の重症者数は増加が続いている。

個人的な判旨で恐縮だが、知り合いがこの1月に新型コロナに感染した。彼は、高齢なので大事をとって入院したのだが、直後から2〜3日意識がなかったそうだ。このようなケースでも、呼吸補助装置をつけてはいないので、定義上重症には当たらない。しかし、本人や家族にとっては十分に症状が重い。従って、重症が減少しているとは言っても、重症のカテゴリーには入らないが、大変な状態だった患者も多いと思われる。23年5月から、新型コロナは第5類になり、医療補助等が受けられないので、症状がひどくても病院に行かないケースが増えるのではないだろうか。

7C. 回復者数は減少

下のグラフは日本の21年1期からの回復者数の推移である。

日本は22年3期に世界で最も多く回復者を出したが、22年4期からは大きく減少した。以降も減少を続けている。折角新規陽性数が減少を続けているのだが、そrっを上回るペースで回復者数が減っている。実際、23年1期の日本の回復者数は60万人以上おり、世界でも10番目に多かったのだが、同期に424万人の新規陽性が確認されたので、回復の割合は14%にとどまる。これが、治療者数がいつまで経っても減らない原因である。

下のグラフは日本の21年1期からの回復の割合の推移である。

22年3期までは100%前後で推移していたが、22年4期からは10%台と大きく減少した。23年2期は2%になった。では、なぜ、日本では回復者数がこれだけ少ないのか。厚労省の十八番である、意図的に数えないという手段をとっている可能性が考えられる。

7D. 今後どうすべきか

政府は、新型コロナを第5類に指定し、今までのような規制も取りやめた。公共の場でのマスクの着用も義務ではなくなった。マスクをしている人に対して強制的にマスクを外させようとする同調圧力も多い。

日本は新規陽性数が再び増加し始め、世界では新規陽性数が下げ止まりとなっている。少なくともオミクロン株はワクチン接種者でもすでに感染した人でも再感染する。今でも、感染する確率は決して低くない。しかし、感染しても発症しない人も増えているので感染していても気づかないケースも少なくない。さらに、今は、一旦発症すると、回復までに時間がかかた理、意識がなくなるなど一般的な意味で、症状が重くなっている。個人的にマスクはつける必要はないと考えているが、同調圧力に負けず、感染防止のために、人前ではマスクをつけている方が無難であろう。また、ワクチンについては、2回目までは効果があるが、それ以上は逆効果という指摘がある。次回は、ワクチンの効果について再び考察してみたいと思う。

データについて

人口、新規陽性数、死者数、治療者数、重症者数はWorldometerのものを、ワクチン接種回数、接種人数、完了回数、ブースター回数はGithub のものを利用している。北キプロスとコソボについては、Worldometerはそれぞれキプロス、セルビアの一部として集計しているので、北キプロス政府のサイト、WHOのサイトを参照している。日本の接種回数は首相官邸のページもsな章している。それ以外の統計は全て、これらの数値から計算した2次データである。

前週の土曜日か金曜日までの1週間の合計をその週のデータとして用いる。基本的に発表時のデータを用いてるが、過去のデータが修正されたとき、累計の数値が減少するなどの矛盾や大きな変化がある時は過去のデータに遡って修正するので、他のデータサイトとは数値が違うとこがある。また、QRの過去のデータとも異なることがある。

ランキングは国名、地域、23年1期のQR Rank、新規陽性数、平均治療者数、同ランク、人口100万人あたりの1日平均の治療者数、同ランク、その4期からの伸び率(ーは減少)、22年9月30日以前に感染して、23年3月31日時点でまだ治療中の患者の数、その治療者数に対する割合、その4期からの伸び率(ーは減少)、平均重症者数、その4期からの伸び率(ーは減少)、回復者数、人口100万人あたりの1日平均の回復者数、その4期からの伸び率(ーは減少)、回復の割合をそれぞれ上位20国リストした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?