サムライの珈琲とストーブ〜#4 『レザノフの長崎来航』

レザノフの長崎来航と幕府の対応

1804年(文化元)9月6日(日本暦)ニコライ・レザノフを乗せたナジェージダ号が長崎港外伊王島沖に錨を降します。

Episode 1

レザノフ一行が長崎に来航した際、船に近寄ってきた漁民たちにウオッカをご馳走すると大満足したと記録されています。

また、江戸(幕府)からの検使役の奉行手付である行方(なめかた)覚右衛門と清水藤十郎がレザノフを訪れた際にコーヒーを求めて2杯も飲んだという。日本人は、ウオッカやコーヒーが大好きだとも書いています。

レザノフも日本の食べ物を好んだようで、木の株に似たゴボウという根が食用であると教えられ、食べてみて大変美味しかったと記しています。

レザノフは、老中・松平定信からアダム・ラクスマンに与えられた「信牌」(入港許可証)を携えていましたが、再三、日本側に対して、長崎入港を要求しますが、幕府からの許可なしでは、認められないと拒否されます。ペリー来航より約50年も前のことです。

このあと神崎沖・太田尾と2度にわたり停泊地を変え、2ヶ月後の11月17日にやっと上陸が許されるのです。

このために、唐船倉庫があった「梅ヶ崎」に、急遽、宿舎を設営し、レザノフら一行19名(日本人漂流民4名も含む)は、この「梅ヶ崎の宿舎」に入っています。

宿舎では、丁重にもてなしてくれるものの、常に厳重な監視を付けられていました。

レザノフは、自分の置かれた状況を「名誉ある捕虜」と皮肉を込めて述べています。

Episode 2 日本初の気球が長崎の空を揚がる

「梅カ崎宿舎」があった場所は、いまでも「梅香崎」という地名で呼ばれています。梅香崎1-1にある梅香崎郵便局の前には、レザノフ来航を長崎市民に伝える記念碑「気球飛揚の場」が建っています。

ここは、日本で初めて気球が飛揚した場所です。この実験を行ったのがコペンハーゲンから学術調査のためナジェージダ号に乗船したラングスドルフ(

)でした。レザノフの「日本滞在記」によると彼は、3回気球をあげて、日本人は我を忘れて喜んだと記録されています。しかし、1805年(文化2)1月8日、気球のひもが切れて、遠くまで飛んでいき、ボヤ騒ぎが起こり、街中が大騒ぎになったと記録されています。

「梅ヶ崎」の宿舎で漂流民の一人である太十郎が自殺未遂事件を起こします。

命は助かりましたが、何故、太十郎は自殺を図ったのか。彼は、ラクスマン来航時に送還された大黒屋光太夫が牢獄にいると聞いてから、ノイローゼに陥っていたとレザノフやクルーゼンシュテルンも認めています。

しかし、同行していた中尉の日記によると、太十郎は、長崎到着後、レザノフの通訳になることを拒否し、そのことを検使役の奉行手付・行方覚右衛門に叱られて、以来、ふさぎこんでいたとも言われています。

また、レザノフ自身もリューマチの発作に苦しめられるなど不愉快なことが続き、レザノフは、宿舎を出ることを希望しましたが、それが叶うのは、幕府から来た目付・遠山景晋をはじめ長崎奉行と奉行所で会談に臨んだ時だけでした。

いよいよ幕府との通商を求める交渉が始まります。

その日露会談は、1805年(文化2)3月6日、7日、9日に行われています。

ロシア側の資料では、幕府より通商を拒否され、もう2度と来航しないように言い渡され、また、ロシアから持参したロシア皇帝からの献上品もほとんど受け取らなかったと記録されています。

当時、幕府は、信牌をラクスマンに与えた松平定信は、すでに老中を退いていて(幕府は、信牌も返却させています)、その後を継いだ松平信明(のぶあきら)も一時的に失脚状態にあり、以前に比べ、幕閣中枢には有能な人材がなく外交政策に対して消極的になっていたと思われます。

レザノフにとって屈辱的な結果となり、彼は、怒りをあらわにし、これをなだめようとする通詞(通訳)たちの慌てた様子など会談の緊迫したやり取りも伝わっています。

当日の実質的に幕府の外交を担当していた老中・土井利厚(1759〜1822)は、「レザノフへ乱暴に応接をすれば、ロシアは、怒って二度と来なくなるだろう。

もし、ロシアがそれを理由に武力を行使しても、日本の武士は、いささかも引けをとらない」と判断したとされています。

土井は、何故、どのような根拠があって、このように考えたのか理解に苦しみますが、その判断が、のちの「文化の露寇」と呼ばれる紛争の原因となり、日露関係のこじれに発展していくのです。

長崎を退去して蝦夷地、樺太へ

漂流民・津太夫ら4名を送還してきたことも、皇帝アレクサンドル1世から将軍宛の新書もむなしく、レザノフ使節は、3万8千の兵に囲まれ、半年間、長崎に留め置かれたあげく、日本側から棉2000把、米100俵、塩2000俵を受け取ります(ロシア側にとって十分とはいえなかった)。

レザノフは、漂流民を日本側に引き渡し、幕府は、彼に退去を要求したので、日本の非礼に大激怒し、1805年(文化2)3月19日(日本暦)、長崎を去り、日本海を北上します。

後に、クルーゼンシュテルンが作成した地図には、「日本海」を“MER DU JAPON“と記載し日本海を最初に命名した人物となります。

◼️ノシャップ岬上陸

4月15日(日本暦)ナジェージダ号は、蝦夷地の宗谷場所のノシャップ岬(現 稚内市)がある宗谷湾に姿を見せます。この湾をロシアの大臣の名前にちなんで「ロマンツォフ湾」と命名しています。

ここでアイヌ人や松前藩役人とコンタクトをとっています。役人は、長崎にロシア船が来航していたことは、知っていたが、目の前にいる船が、その船だと知って驚いたことが記録に残っています。

岬に上陸した時の様子をクルーゼンシュテルンは、次のように報告しています。

「彼ら(アイヌ人)の一人がとても新鮮なニシンを舟いっぱいに持ってきた。このニシンは、乗組員の昼食として食べるに十分な量であった。

午後2時には、士官の大部分を伴って上陸した。(ロシアより南にある)この国に5月上旬で春の兆しが、わずかしか見出せないのは驚きであった。

多くの場所は、深い雪に覆われていて、樹木は、まだ、若葉も出ていない。そして野生のニラなどを除けば、何の植物も見つけることができなかった。」

アイヌ人は、なんと50〜100尾の乾燥させたニシンと古い衣服や真鍮のボタン1個と替えるために持ってきたといいます。また、日本人も商売に来たが、売り物の中には、春画(春本)もあったという。

◼️樺太(サハリン)調査

4月16日(日本暦)、ナジェージダ号は、ノシャップ岬をあとにして、樺太(サハリン)に向かい、樺太(サハリン)南部の亜庭湾(アニワ湾)に投錨し、4月17日(日本暦)夜に、留多加(現 サハリン・ルタカ)沖に停泊します。

クルーゼンシュテルンは、偶然、宗谷・斜里・サハリン三場所の物資仕入れを請負っていた荷役中の北前船「祥瑞丸」(船長 柴田長太夫)を訪ね、船長に現地事情について色々と質問を行い、また、クシュンコタン(現 サハリン・コルサコフ)付近に上陸して松前藩の2人の役人を訪問しています。

役人たちは、魚と酒でもてなしましたが、ロシア人の質問に答える時は、震えていたといいます。その後、立ち去り、滞在調査は、4月19日(日本暦)まで行われています。

クルーゼンシュテルンは、のちに樺太(サハリン)占領の可能性について何の危険性もなく実行できると著書「日本紀行」に記しています。

しかし、レザノフは、樺太(サハリン)を手に入れるよりも、日本とその周辺に襲撃による軍事的圧力をかけてロシアの国力を見せ付け、それにより通商を開かせる方が、ロシアの国益のためになると考えており、クルーゼンシュテルンとの考えとは合わなかったのです。

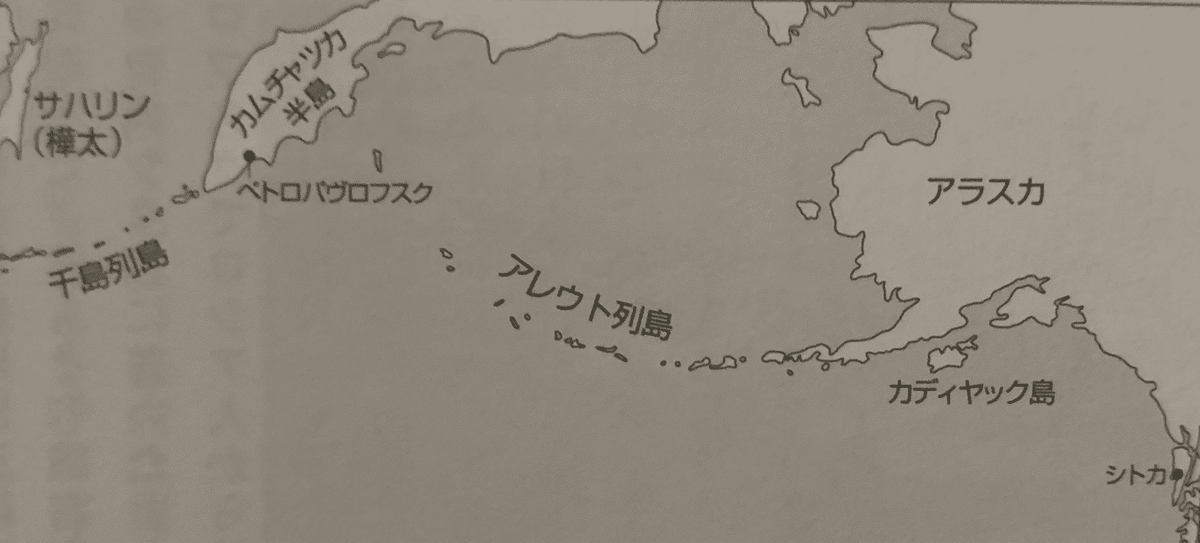

その後、5月25日(ロシア暦)、クルーゼンシュテルンは、カムチャッカのペトロパブロフスクにレザノフの使節団を送り届けます。

レザノフは、ここで下船して露米会社植民地のアラスカへ向かいます。

翌1806年(文化3)再び、クルーゼンシュテルンは、樺太(サハリン)近海の探検に出航し千島列島を経て樺太(サハリン)東岸を北上して北端まで行きます。そこを迂回して西海岸に出て南下するのです。

彼は、アムール河口の北で、この先に水道はないと判断して引き返します。

樺太(サハリン)は、島ではなく、大陸とつながった半島だと考えたのです。

その理由は、次第に水深が浅くなり、海水は、ほとんど淡水となり、もし南に水道が通じているなら、このような現象は、起こらないと思ったからです。

間宮林蔵が大陸と樺太(サハリン)との間に水道(間宮海峡)が存在するのを確認したのは、この4年後のことです。

のちに、シーボルトがもたらした間宮林蔵の地図を見て、クルーゼンシュテルンは、「これは、日本人の勝ちだ!」と叫んだというエピソードが残っています。

クルーゼンシュテルンは、この探検のあと、再度、ペトロパブロフスクへ帰港し、そのあと、マカオへ向かいます。

マカオでネヴァ号(船長 リシャンスキー)と合流し、アフリカの喜望峰を廻り帰途につきます。

マカオからイギリスまで142日間無寄港で航海しますが、これは当時の記録でした。

1806年8月、2隻は、ロシア・クロンシュタットに帰港し、ロシア初の世界一周を成し遂げるのです。

カムチャッカ帰港以後のレザノフ

レザノフには、日本との通商樹立の他に極東ロシア植民地、具体的には、アレウト列島、アラスカ訪問の現状を視察する任務もありました。

1805年6月、露米会社船「マリア・マグダレナ号」でアレウト列島へ向かいます。

同乗したニコライ・フボストフ中尉とガブリエル・ダビドフ少尉は、1802年に露米会社が初めて採用した海軍士官でした。

レザノフは、アレウト列島のウナラスカ島に着いた後、皇帝アレクサンドル1世に樺太(サハリン)、南千島の日本植民地の襲撃計画を上申します。

これにより日本は、恐れて通商に同意すると考えたのです。

レザノフは、カディヤック島を経由して8月26日、アラスカ経営の中心地シトカ(ノボ・アルハンゲリスク)に到着します。

■フボストフの困惑

1806年、レザノフは、アメリカ人から「ユノナ号」(205㌧)を購入します。サンフランシスコとの交易に使用するためです。

7月、レザノフは、「ユノナ号」に乗船し新しく建造された「アボス号」を伴ってシトカ(ノボ・アルハンゲリスク)を出港します。

「ユノナ号」の船長は、フボストフ、「アボス号」は、ダビドフでした。

レザノフは、シトカ(ノボ・アルハンゲリスク)を出港する前に、フボストフに、2隻の船を率いて樺太(サハリン)亜庭湾(アニワ湾)の日本植民地を襲撃するように指令を出します。

レザノフは、日本人に衝撃を与えて通商を促すだけを目的としていただけでなく、もしかすると、クルーゼンシュテルンの考えのように樺太(サハリン)、エトロフ、クナシリをロシア領として確保することも目論んでいたかもわかりません。

しかし、レザノフが所属していた露米会社には、ロシアの植民地内での軍事行動について裁量権を持っていましたが、他の独立国家に対して戦争行為を行う権限は、持っていなかったのです。

また、この時、皇帝への上奏は、いまだに回答がありませんでした。

レザノフは、たとえ、処罰されても、独断でこの行動に出ることを、一旦は覚悟します。

しかし、レザノフにとって独断専行は、荷が重かったのも確かです。

レザノフは、新たな指令を出します。

「ユノナ号」と「アボス号」にシトカ(ノボ・アルハンゲリスク)へ帰港するようにと。

しかし、「アボス号」が亜庭湾(アニワ湾)に進入することが容易なら、同地の日本人植民地の実情を調査して、併せて、アイヌ人など原住民を懐柔せよと同時に指示するのです。

日本攻撃中止を暗示しているともいえます。

フボストフは、いったい、どうしたら良いのかと混乱します。

1806年(文化3)9月(ロシア暦)ペテルブルクに帰るレザノフをユノナ号でオホーツク港に送り届けたフボストフは、直接、レザノフの真意を確認するべくレザノフの宿舎を訪ねますが、レザノフは、皇帝アレクサンドル1世に事の次第を報告するため、既にシベリア経由でペテルブルクへ向かってしまったあとでした。

このレザノフが残した曖昧な最終指令が、「文化の露寇(露寇事件/フボストフ事件)」という重大な結果を引き起こすことになるのです。

■レザノフの死

ペテルブルクへ帰還する旅に出たレザノフは、1807年3月1日(ロシア暦)、中部シベリアのクラスノヤルスクで死亡します。43歳でした。

氷結した川を渡った時、氷で腿に傷を受けます。

死因は、壊疽とされています。

彼は、長崎滞在中にリューマチになり、そのあとアラスカへの長旅を経て、シベリアの悪路を移動したので、体が衰弱していたとも考えられます。

フボストフとダビドフは、レザノフの死を知りません。

しかし、彼の命令(指令)は、彼が死んでも生きていました。

命令に忠実な二人は、2隻の軍艦に乗って、エトロフ、樺太(サハリン)、宗谷の海域で略奪行為を繰り返すことになります。

これが前述したように『文化の露寇』と呼ばれる事件です。

次回は、「文化の露寇」の内容と江戸幕府の対応について発信したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?