教育予算はどうして増えないの?

以下の文章は月刊誌「教育」の2022年3月号に「霞が関から見た非正規教員問題」というタイトルで寄稿した論考です。非正規という不安定な立場で教壇に立つことを余儀なくされている先生たちに焦点を合わせつつ、教育予算が増えづらい構造を解説しました。あれから1年半が経過し、教員の長時間労働や人材不足の解消という観点から改めて教育予算に注目が集まっていますが、基本的な構造は変わっていません。何かのお役に立つかもしれないと考え、発行元の許可を得て、転載することにしました。

(※肩書はすべて当時のものです)

「教育のどんな分野に興味があるのですか?」

教育記者をしていると、こうした質問を受けることがある。私は決まって「予算です」と答えることにしている。大抵の場合、相手の反応は微妙だ。教育取材と言うと、学力や入試をイメージする人が多いことだろう。あるいは、いじめや体罰、貧困問題といった子どもの人権に関わる話題を想起する人もいるかもしれない。こうしたテーマは、教育ジャーナリズムの「王道」だと言える。私のように地味なテーマとも言えるカネの問題を追い回していると、時に不思議な目で見られることがある。

それでも私が予算にこだわるのは、教育予算の増額が、現場の多くの課題を改善するベースになると信じているからだ。予算がすべてを解決するわけではない。しかし、教職員が増えたり、設備が改善したりすれば、学力向上にも、いじめの発見や解決にも、教員の「働き方改革」にもプラスになる。そして、今回のテーマである非正規教員の問題を改善する最も堅実な方法もまた、予算の増額である。より具体的に言えば、教員定数を増やし、正規教員の採用数を増やすことだ。

小泉改革による地方分権と定数改善の停滞

非正規教員が増加した背景には、小泉純一郎政権の下で推し進められた地方分権改革に原因があると言われてきた。2004年度の「総額裁量制」の導入や2006年度の義務教育費国庫負担割合の2分の1から3分の1への引き下げである。

私が非正規教員の増加について初めて耳にしたのは、奈良県に勤務していた2010年のことだ。自分が当時書いた記事を改めて確認してみると、奈良県の公立小中学校では、2002年度に392人だった非正規教員が2010年度にはその2・2倍の876人に増え、全体に占める割合は12・8%に達したと報じていた。このデータは奈良県に限ったものだが、全国的にも傾向は同じだ。小泉内閣による地方分権改革の結果、ものすごいスピードで教員の非正規化が進んだということは間違いないだろう。

その上で、非正規教員を増やしてきた別の側面の原因として、教員定数の問題を提起したい。教員定数は、教育予算を取材する記者にとって、最も重要なテーマの一つだ。文部科学省と財務省が予算折衝で毎年のように対立する部分だからである。

正確な時期は覚えていないが、私は大阪で教育担当記者をしていた数年前、大阪府教委の人事担当者にストレートに尋ねたことがある。「産休や育休の代替教員に講師を充てるのは理解できる。しかし、そうした事情がない場合の『通常戦力』として非正規教員を活用するのはどうしてなのか」と。相手は正直な人だった。「これからは少子化で学級数が確実に減っていく」とした上で、「いったん正規採用をした先生の首を切ることはできない。非正規の先生を併用することで、正規教員を過剰に抱えないようにしている」と教えてくれた。私はこの時に初めて、教員定数が増えないことが非正規教員問題の根幹にあることを認識したのである。

かつて、国には「教職員定数改善計画」というものがあった。5~12年のスパンで、どのくらい教員を増やして教育環境を改善していくのかを定めた中期計画だ。中長期的に教員定数が増えることを国が事実上確約してくれたため、都道府県教委は安心して正規教員を採用できた。ところが、この計画は小泉政権の行財政改革のあおりを受け、2005年度に終了した第7次計画を最後に策定されなくなった。教員定数を増やすかどうかは、文科省と財務省の毎年の予算折衝に委ねられることになったのだ。

しかも、その後は文科省が財務省に予算折衝で押し切られ、教員の定数増を満足に勝ち取ることができなかった。「これでは正規教員を採用しても、将来的に余ってしまうのではないか」。こう考えた都道府県教委や政令市教委による「正規採用控え」が、地方分権改革で増加した非正規教員を更に増やす原因となってきたことは間違いないだろう。

41年ぶりに実現した学級編成の一律引き下げ

停滞してきた教員定数の改善が、再び大きく盛り上がったのが、新型コロナウイルス禍の中で進められた2021年度の予算編成だった。文科省は「40人」(小1は35人)と定められている公立小中学校の学級編成の上限を「35人」まで引き下げることを目指し、財務省と交渉した。2020年春に文科省の担当記者となった私は、両省が繰り広げる激しい論争に巻き込まれることになった。

私は当初、文科省の要求は実現するのではないかと楽観視していた。一斉休校が明けた2020年6月ごろから、少人数学級を求める声が与野党や地方自治体から上がっていた。安倍晋三首相(当時)が設置した教育再生実行会議も、少人数学級の推進に理解を示しているように見えた。何より、安倍氏やその後を継いだ菅義偉前首相と太いパイプをも持つ萩生田光一文科相(当時)が、「財務省に負けない」と記者会見で強気の発言を繰り返していた。

ところが、年末の予算案の閣議決定が近づいてくると、景気の良い話は私の耳に届かなくなった。「今回も無理なのではないか。」悲観的な声が文科省内からも聞こえてくる中、小学校に限った「35人学級」の実現という内容で事務方同士が合意できたのは、萩生田氏と麻生太郎財務相の直接折衝を翌日に控えた12月16日のことだった。財務省はギリギリの段階になってようやく譲歩したのである。

この結果をどのように評価するかは人によって異なるだろう。義務標準法の改正による学級編成の一律引き下げは、小中学校の全学年で「40人学級」の実現を決めた1980年度以来41年ぶりとなる。交渉を終えた後、萩生田氏をはじめ文科省側の幹部たちの表情は一様に明るかった。

一方、小中学校の「30人学級」を求めながら、小学校に限定した「35人学級」で決着したことに失望する声が、当時のツイッター上にはあふれた。今回の「35人学級」の実現に伴う教員定数の増加は約1万3500人だ。一方、全国の公立小中学校の非正規教員の正確な人数は文科省も把握していないが、優に10万人を超えていることだろう。この程度の改善増では、非正規教員の正規化にはとても足りない。また、地方では少子化により学級の小規模化が既に進んでおり、制度改正の恩恵を受けるのは都市部が中心だという点にも留意が必要だ。

文部科学省が財務省に押し切られる理由

ここからは教育予算がなぜ増えにくいのかという構造的な問題について、私なりに考察する。言うまでもなく、財務省は霞が関の最強官庁である。予算折衝の際に、1対1では勝負にならないのは文科省に限った話ではない。ただ、文科省は他省庁よりも予算取りが弱い事情を抱えている。文科省の幹部が「四重苦」「五重苦」と表現しているものだ。

まず、文科省の霞が関におけるプレゼンスが弱いということだ。明治時代からの伝統を持つが、職員数はスポーツ庁、文化庁を合わせても約2000人の小さな役所だ。財務省や経済産業省などと比べて、首相官邸や内閣官房に出向ポストが乏しく、政権中枢とのパイプをなかなか築けない。また、文科省出身の国会議員をほとんど輩出していないため、ここぞという時に政治力を発揮する足がかりが少ないのも悩みの種となっている。

次に、小規模な官庁の割に抱えている業務のウイングが広いことも、予算取りにはマイナスに働く面がある。義務教育や高校教育だけではなく、大学や大学院などの高等教育、科学技術、文化、スポーツを所管している。財務省は予算編成の際、基本的には省内での予算のやり繰りを要求する。例えば、小中学校の教員数を増やしたいと考えても、文化や科学技術関連の予算を削減などが求められる可能性がる。他分野も重要であることを考えると、大きな定数増を要求しづらい構造になっていると言える。

予算取りの「応援団」の足腰も弱ってきた。教育予算の増額に向けて財務省に圧力をかけるのは、主に自民党の文教族だ。しかし、その人材は細る一方である。10月の衆院選でも、伊吹文明氏や河村建夫氏、大島理森氏といった文科省幹部が頼りにしていた重鎮たちが立候補を見送り、政界を引退した。後継となる議員があまり見当たらないのは、文科省が文教族の育成に力を入れてこなかったからだ。教員定数の改善という点では文科省と思惑が一致しているはずの教職員組合も、組織率の低下によってかつてのような政治力を発揮することができない。

一方、財務省はしたたかだ。少人数学級の予算折衝でも、そのことを感じた瞬間があった。交渉が佳境を迎えていた頃、萩生田文科相が菅首相と面会して少人数学級の必要性を直接訴えようとした。すると、その動きを察知したのか、萩生田氏の面会前に麻生財務相と菅氏の面会が急きょセットされた。とにかく「一枚上手」なのである。

直接給付は増えたが、基盤整備費は伸びなかった

教育予算には大きく分けて2種類あると考える。一つは教育を受ける側の経済的負担を軽減する「給付型」の予算。もう一つは、教育の担い手や設備を充実せるなどの「基盤整備型」の予算だ。非正規教員問題を改善させるための教員人件費は、後者だ。

第2次安倍晋三政権が実現した教育の目玉政策は、いずれも家計の負担軽減を目的とした給付型の政策だ。まず、2019年10月から幼稚園や認可保育所、認定こども園の利用料を無料とする「幼児教育・保育の無償化」を実現した。2020年度からは私立高校授業料が「実質無償」となり、低所得者層の大学の授業料を「実質無償」とする制度もスタートした。これには保育の質向上や待機児童の解消を優先すべきだという批判があり、大学の授業料の「実質無償化」についても、中間層への支援が手薄である点が課題だとされているが、教育への投資を増やしたことは事実である。

一方で、学校現場の先生たちが切実に感じている人手不足、設備の老朽化といった問題を解決する「基盤整備型」の予算は伸びなかった。文科省の予算で具体的に言えば、義務教育費国庫負担金や国立大学運営費交付金などがこれに当たる。5兆円を超える文科省の年間予算約のうち、この二つの費目が半分近くを占める。予算規模が大きいということは、「草刈場」としてターゲットにされやすいことを意味する。先に述べたように、財務省は省内での予算のやり繰りを要求してくる。義務教育費国庫負担金や国立大学運営費交付金は1%削るだけで大きな財源を生み出せるため、削減圧力を受けやすい。

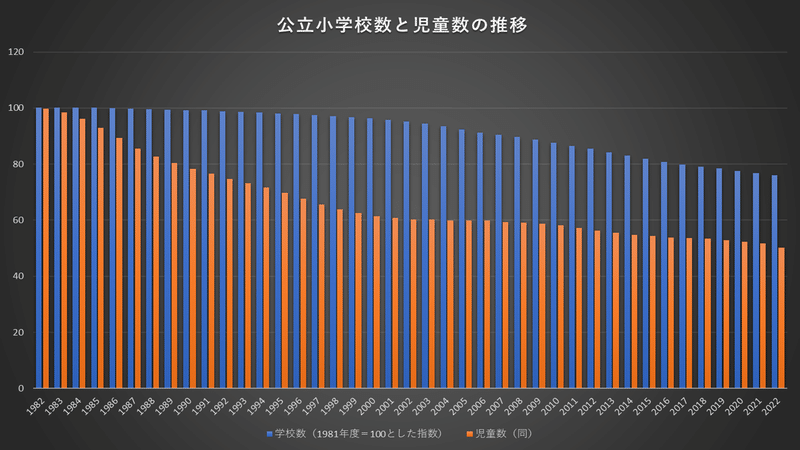

実際、公立小中学校の教員の人件費である義務教育費国庫負担金は目減りを続けている。国庫負担比率が3分の1に引き下げられた2006年度に1兆7000億円近くあったものが、2022年度の当初予算案の概算要求では約1兆5000億円まで縮小した。少子化によって学級数が減り、それに合わせて教員定数を削減してきたからだ。子どもの数が減っても教員定数を維持する、つまり義務教育費国庫負担金を減らさないという決断ができれば、非正規教員問題の解決につながるはずだが、財務省は「子どもが減った分、教員を減らす『自然減』は『当然減』である」と言って認めてくれないのである。

「基盤整備型」の予算が増えない問題を考える上で、最後に大阪の事例を紹介したい。大阪府知事だった橋下徹氏は2008年度、財政再建のために私立高校に対する経常費補助金を一割カットした。その一方で2010年度から、府内の私立高校の「実質無償化」に踏み切った。私学の経営者たちは経常費補助金の復元を求めたが、橋下氏は聞き入れなかった。この対応は、「基盤整備型」の予算を「給付型」の予算に付け替えたように見えなくもない。

橋下氏は府民にこの政策が支持されることを確信していたようだった。「給付型」の予算は政治家の実績として有権者にアピールしやすい。一方で、「基盤整備型」の予算の充実は、有権者が恩恵を実感しづらい側面を持っていると言えよう。

難しさの中にもわずかに見える光明

ここまでは教育予算を巡る環境が厳しさを増し、それが非正規教員問題の解決を難しくしているという実態を見てきた。それでは明るい材料がないかと言えば、そうではない。

まずは41年ぶりに本格的な定数改善が実現したという事実だ。その中でも、地方自治体が少人数学級の実現を強く求め、文科省と連携していく枠組みができたことが、今回の成果だと考える。義務教育費国庫負担金の国庫負担割合を巡り、かつては対立していた文科省と地方が今後はタッグを組んで教員定数の拡充を財務省に求めていく体制ができた。また、「35人学級」の実現をきっかけに非正規教員問題を解決すべきだという声が上がり始めた。

義務標準法改正案を審議した衆議院の文部科学委員会と参議院の文教科学委員会はいずれも、「35人学級」を実現するに当たり、非正規教員が増加することのないよう、自治体に計画的な教員採用を促すことを求める付帯決議を行った。当時の萩生田文科相も記者会見で、「腰を据えてしっかり子供たちと向き合える先生を一人でも増やしていくということをきちんとやっていきたい」と正規採用が望ましいとの認識を示している。

萩生田氏の後を継いだ末松信介文科相は、中学校の「35人学級」の実現に意欲を示し、将来的には小中学校は「30人学級」とすることが望ましいと、私たち報道機関のインタビューで述べている。ただ、やはり教員定数の拡充やその延長線上にある非正規教員問題の解決には世論の後押しがどうしても必要である。そのことが中長期的な日本の教育にとってどのようなメリットがあるのかということを、分かりやすく国民に伝えていく努力が求められている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?