天鳳の技術⑪(「守備力=放銃回避力」とは限らない)

※今回の記事は半年前くらいに途中まで書いていて完成していなかった記事ですが内容は特に古くなっていないのでお楽しみくださいませ。

★他の記事と自己紹介はこちらをご覧ください!

★ちょっと試しに有料記事にしてみましたが、全部無料で読めます!それでも払ってあげてもいいって人がいたら・・・神!

★フォロー&スキをください!!m(_ _)m

こんにちは。なかなかコロナが収束せず、ボーナスなど夢の話となっている状況となっている私ですが、皆さんはどうでしょうか。ただそう悪い話ばかりでもなく、リモートワークも増えたおかげで天鳳など麻雀関係に打ち込む時間が増えたのはいいことですね。大会は中止になっているものも多いですが、リアル対局がなかなかできない分、天鳳や座学で爪を研いでおきましょう!

というわけで今回のテーマは「守備」でございます。

さて麻雀には和了率や仕掛け率などいろんな指標があるのですが、「守備」と聞い頭に思い浮かべるのはどんな指標でしょうか。

そう「放銃率」、つまり1局で誰かにロンされる確率ですね。ちなみに天鳳ではやはり上位になればなるほど放銃率は下がっていて、天鳳位と9段が平均11.8%、10段が11.5%、8段が12.2%となっていて、5段で13.5%、初段で16.2%とかなり差がついているのがわかります。そう、やはり天鳳では守備が重要なのです。

私ですか?そりゃあ10段なのだからそのくらいは、、、

あれ?8段レベルの12.2%で、和了率も低い…。

いやいや和了率や放銃率だけでは麻雀の強さは語れないのですよ!!

はい、その話はまた今度というわけで、今日のテーマに戻ります。

そう、「放銃率」が重要なのは見た通りですが、今回は「放銃時打点」というのにもフォーカスしたいと思います。「放銃時打点」というのは誰かにロンされた時に平均どのくらい点数を払っているかということ。つまり「痛い」放銃がどれだけあるかというものですね。これも実は「放銃率」同様に重要な指標で、相手が勝負手の時はしっかり守備を固めて、相手が安いと推測できる場合は攻撃に転じるという、麻雀上達には欠かせない戦略と密接に関わっているのです。

はい、では早速実践譜を見ながら「守備と攻撃のバランス」について見ていきましょう!

**********************************

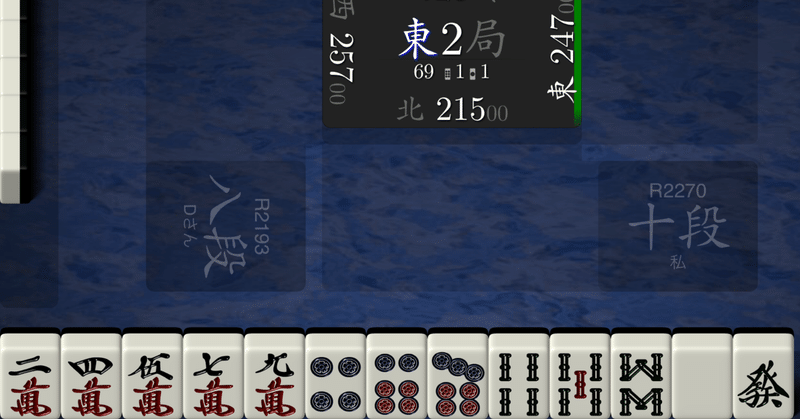

東2局の1本場で北家、まだ点棒状況的には平たい局面。だが6巡目でようやくこの形。和了どころか聴牌も厳しい状況で、7巡目に上家に仕掛けが入った。さて、中盤に差し掛かるこの場面で、どのような手牌進行を想定し、何を切るのが最適だろう?

この時点で「これが正解!」というはっきりした答えはないが、私が出した答えは4筒。理由は色々あるが、まず重要なのは「この段階でこの手牌なら守備を第一に打たなければならない」ということ。はっきり言うとこの手牌はスピードなし、打点なし、守備力なしの3重苦なのだ。

じゃあ上家に当たらなさそうな北を打つのがいいか、と言われればそうではない。敵は3人いる以上、後に起こりうる他家の立直にも注意しなければならない。リーチに対して北は唯一安全度の高い牌のため、キープするのがバランスの良い打ち方。さらに言うと、上家は正直無視してもいいかもしれない。つまりドラが9で赤が1枚見えている以上、上家の手牌は十中八九満貫以下。数多くの和了形があるなかで中とドラが両方暗刻の場合とタンヤオ三色赤赤というレアケースしか満貫にはならない以上、放銃しても大きな痛手にはならないのだ。

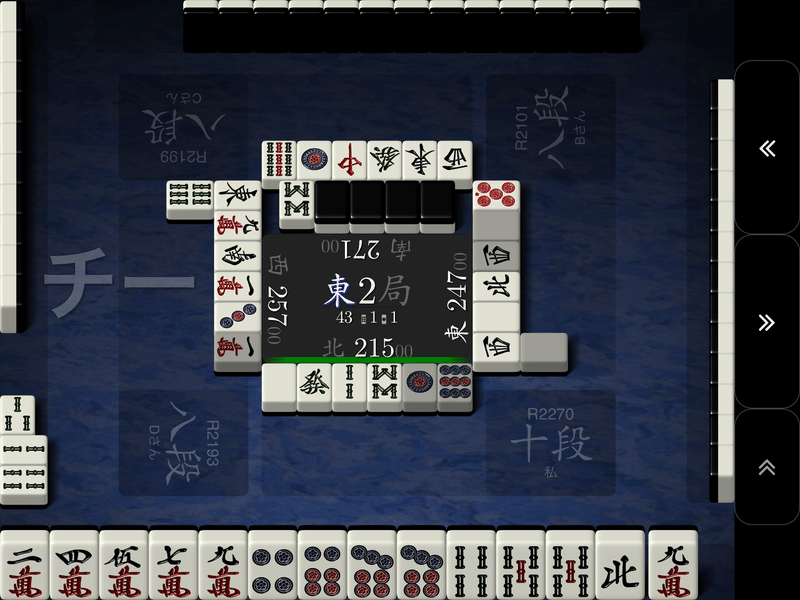

と上家を無視していたのだが、12巡目に親にも仕掛けが入った。2筒を鳴いてドラ切り。さて、ここで考えるべきは親の役と打点。レア役は置いといて、まず考えられるのはタンヤオとトイトイ。タンヤオなら赤や他の役の可能性も合わせて平均2900点くらいで満貫は上記と同じ理由で可能性は低い。トイトイなら赤と役牌がからめば若干満貫の可能性も残る。ただ基本的にはまだそこまで警戒しなくてもよさそう。

すると親は南もポン。これでタンヤオが消え、トイトイか、もしくは形式聴牌狙いの役なしも十分想定に入れることにした。

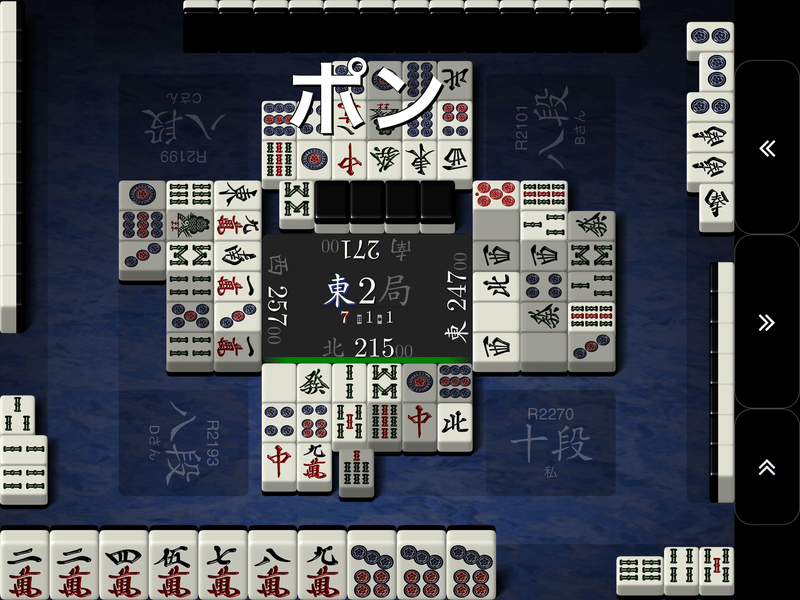

そして残り5巡となったこの場面、上家が6索を切ったがどうするか。

形テン狙い時の注意点は、「他家に対して安全牌が十分あるか」と「ない場合で相手の高打点の手に放銃する可能性はどのくらいか」ということ。この局面ではどちらもそこそこ足りている(対面の立直に対しても7筒が安全そう)ため仕掛けるのが正しい判断。

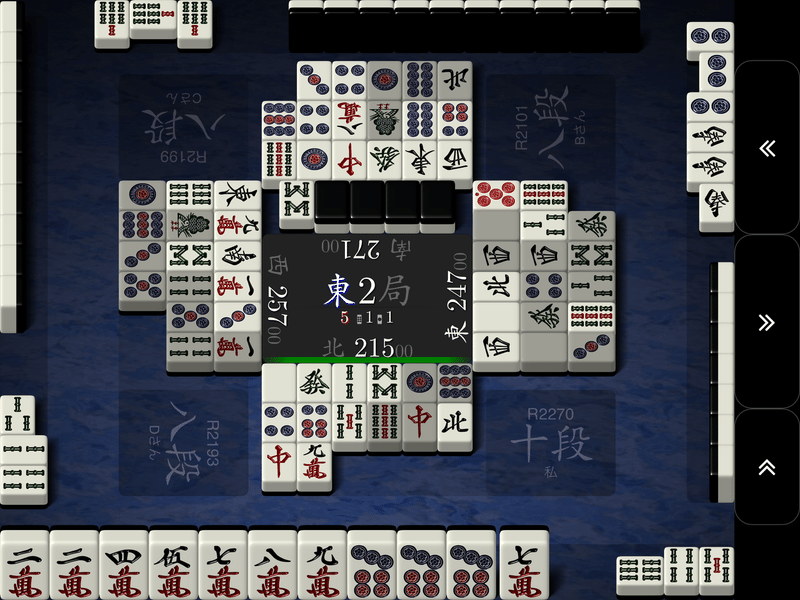

そして残り3巡、何とか聴牌を入れることができ、、、。

そして7索も押すのだが、この7索に対面からポンの声。ついに4つ巴の様相になったのだが、、、、

ここで引いたのが7萬!誰にも通っていないこの牌だが、流石にこの状況で押せないか、、

とも思ったがここは押し!

そして流局となったのでした。7萬は二アピンだった。

**********************************

さて、放銃しなくて良かったという感想もあるが、なぜこんなにも無筋を切っていったのか、先ほども言ったが、やはりポイントとなるのは「放銃時打点」と「手役の可能性」だろう。まず上家の仕掛けは予想した通り3900点の可能性も低い満貫以下の手で、あまり注意する必要はない。そして親といえば2筒を鳴いた段階でドラや赤5筒を切っていて役牌も残っていない。その後南もポンしたことから、高打点だとすればトイトイ+赤ドラくらいで、ケイテンの可能性も高そうだった。また対面もドラを切っていて高くてもタンヤオ赤ドラ2枚の3900点くらい。

麻雀に絶対的な状況というのははあまりなく、三色や赤ドラが集中していることも考えれば満貫の可能性はゼロではないが、その可能性と聴牌/ノーテン罰符での収支差を考えれば明らかに押した方が得な場面は意外と多い。万が一の高打点の放銃を恐れるより、相手の手が高確率で安いなら放銃覚悟で押したほうが長期的には有利なのだ。そう、実際先ほどの手で誰かに放銃したとしても(2人は形式聴牌なので放銃できる相手は上家だけだったが)1000点の出費のみで済み、オリて1人ノーテンになるより(3000点の出費)も2000点も得する計算。

この考え方の延長として、自分が聴牌していなくても安い相手にわざと放銃する(差し込み)もいずれは紹介したいが、とりあえずは相手の打点の幅をある程度考慮して押しひきを考える重要性は意識したほうがいい。それだけで3000点という地味だがボディーブローのように効いてくるダメージを減らすことができるのだ。

まあ今回のケースでは相手の打点の幅がかなりわかりやすく、普段の情報があまり出ていない状況などでは相手の打点を読むのは難しくて、私も読み間違って満貫放銃!なんてこともあるのですが、読みなどのスキルを地道に身につけることによって少しずつ改善していきたいですね。

というわけで今回の記事はこれにて。また近いうちに!

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?