#もう眠副音⑥:もしも病棟に100人の医者がいたなら。

先日、ある看護師のツイートがちょっと話題になっていた。

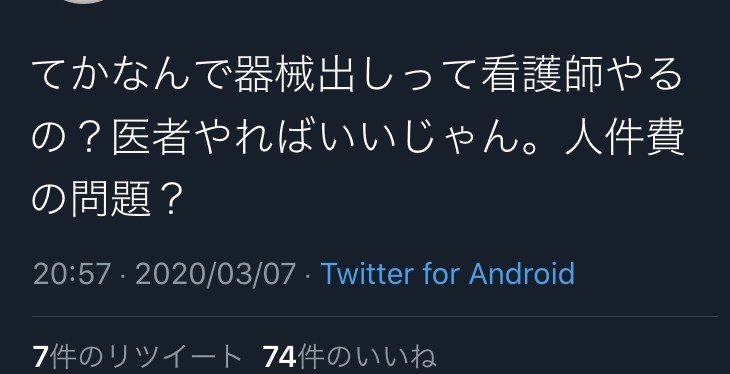

「器械出し」というのは、手術のときに、メスやハサミといった手術道具を医師に渡す看護師のことだ。僕は別にこの看護師を非難しようとか思わないのであえてIDなど削ったが、これに対するリプライとして

「医者はそこまで人数が多くないから」

「医者はもっと他の仕事をするべきだから」

というのがちらほらあって、興味深いなと。

その意見が正しいとするなら、「じゃあ医者がたくさんいれば、看護師っていらないんじゃない?」というのも正しくなっちゃうんだけど、本当にそうかな?っていう。

法律上は、医療行為において看護師ができて医者ができないことというのは無い。医者は医療においては「オールマイティカード」なんだよね。だったら、医者が直接すべての医療行為を行った方が効率がいいんじゃない?

看護師は医者の「お手伝い」か?

「チーム医療」という言葉が叫ばれてから久しい。

僕が医者になったばかりの頃は、医療というのは医者が決めて、医者が指示を出し、メディカルスタッフが指示通りに実行する、という「医者中心」の色が強かった。

僕自身、医者になりたてのころ、メディカルスタッフは「医者のお手伝い」という意識があったし、誰からも「医者とメディカルスタッフの協力関係のあり方」を教えてもらうこともなかった。特に看護師については、医師から直接指示を受けて動く職種であるぶん、医者の部下のような印象が強かった。医者は人数が少なくて忙しく、病棟にいられる時間もわずかだったから、電話だけの指示で看護師に全てをやってもらうことが当然だと思っていた。

その意識が大きく変わったのは、実際に現場で「看護のプロフェッショナル」の実力を見せられてからだった。明らかに、担当する看護師によって、患者の快復のスピードや程度が変わるのだ。時には、医者がどんな治療を施しても改善しなかった症状を、看護師が粘り強く話を聞いて、環境調整をすることで治してしまったことさえあった。

これは明らかに「医者のお手伝い」なんかじゃない。「看護」というひとつのプロフェッショナルなんだ、ということに遅ればせながら気づいた僕は、「じゃあ、看護って何なんだ?」ということを知りたくなった。

看護とは何かを解剖する「問い」

その疑問をもってから、僕は出会う看護師一人一人に

「看護って何ですか」

「看護のプロフェッショナリズムって何でしょうか」

と、質問して回った。だけど、それに対して満足に答えられる方ってあまりいなかったのね。答えてもらったとしても、何だか抽象的で、ストンと落ちない。「看護」というものを言語化するのって本当に難しいんだなと。

でもね、答えられないってことは「問い」が悪いのかもしれない。

そこで考えたのが、題にある

「もし医者だけ100人の病棟があったら、その病棟はうまくまわるのか」

という問いである。コストは無視する、という前提で。

先にも述べたように、看護師ができて医者ができないことはない。患者さんの体位を直したり、痰を吸引したりというのは普段は看護師がやっているが、それは医者の数が少ないからであって、医者がやってはいけない、というものではない。だとしたら、医者が100人もいる病棟なら医者も余っているので、それらも全部医者がやればいいのである。

先ほどの器械出しだって、それだけ医者が余っているなら医者がやればいい。訓練していないからできないだけで、訓練さえすればできるようにはなる。「器械出し専門医」がいてもいいのではないか?

でも、この「問い」を実際に看護師にぶつけてみると、全力で否定される。

「そんなので絶対に病棟がまわるわけがない」

と。

「じゃあ何で、『まわるわけがない』と思うの?医者がやる体位交換と、看護師がやる体位交換の何が違うの?」

とさらに問うと、

「見ているところが違う」

という答えが返ってくる。そしたら「しめた!」と僕は思うのね。

「そうそう!それこそが医師と看護師の専門性の違いだよね!見ているところが『どう』違うのか、もっと詳しく教えてください」

と促していくと、看護の専門性というのが少しずつ言語化されていくのだ。

この問いの仕方は、医者と看護師という枠に限らず、他の場面でも使えると思うからぜひ試してほしい。「もし会社が100人の社長だったら」とかね。役割が違う、専門性が違う、ということはわかるんだけど、「何が違うのか?」ということを言葉にしたいとき、この問いが使える。

看護という専門性

さて、看護は何を見ているのか、というところに戻ろう。

僕ら医者の専門性は、大きく「診断」「治療」「医療資源配分の決定」というところかなと思っていて、特に前2者については医師の専権だ。「医療資源配分の決定」というのはちょっと難しいけど、「どういった患者に医療資源を配分し、逆に配分しないか」を按配するということ。一部は行政も実行可能とはいえるが、現場で最終決定を下すのは医師の専門性といえる。

こういった専門性に則っているからこそ、僕らは普段患者さんを「医師の視点」で見ている。問題があった時に、何が起きているかを「診断」して、その問題を解決できる「治療」を考える。逆に言えば、診断できなかったり、治療法を指示できないものについては、医者としてはお手上げなのだ。

例えば、「配偶者に死なれて、毎日悲しくて夜も眠れない」という訴えが診察室に持ち込まれたとき、僕ら医師が注目するのは「夜も眠れない」という部分だ。睡眠薬処方して、それで帰ってもらえばいいだろうと。でも、普通の感覚なら「配偶者に死なれて、毎日悲しい」の方が大きな問題だと思うだろう。そこにズレがある。

もちろん、医者の中にも「配偶者を喪った悲しみについて、語りを聞くことから始めなければ」と考える者もいる。それはそれで「いい先生」となるのだろうけど、それはやっぱり医師の専門性を発揮しているとは言えないと僕は考えるのね。厳密には。だってそれはいわゆる「ケア」の部分であって、ケアについては僕ら医者よりも看護師の方が専門なのだもの。彼ら彼女らの方がよっぽどうまくできる。だから医師がケアをしなくていい、ってことにはならないんだけど、僕はよく「看護師のスキルを借りてやっている」って言っている。

医師と看護師は、「治療(キュア)」と「ケア」という視点において、見ているところが全然違う。看護師は、生活、環境、価値観、家族など、その患者をとりまく全人的なものをベースに、状態を見ている。そういう視点は、医者には(ほとんど)ない。

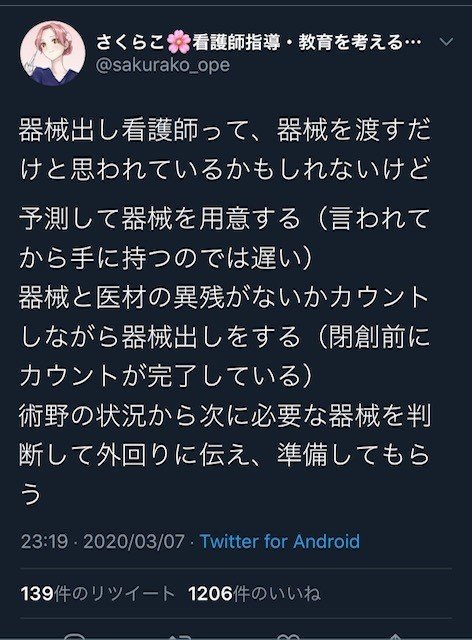

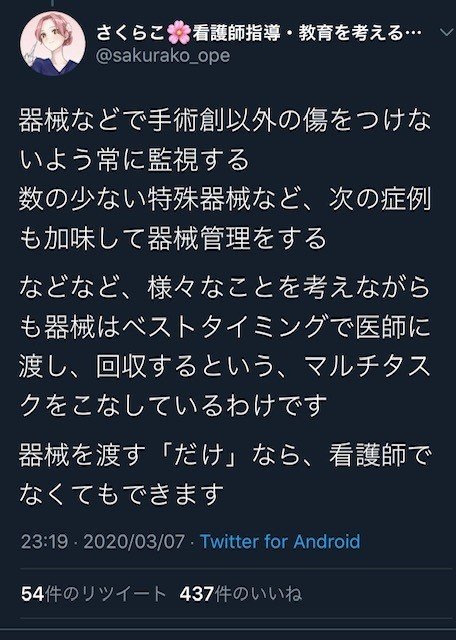

冒頭の「器械出しは医師でもいいのでは」という発言に対してもこんなリプライが。

器械を出している間も、常に「看護」として患者さんとそれをとりまく環境すべてを見ているということ。その両方の視点がきちんとかみ合っているからこそ、手術の質ってあがるんじゃないかなと僕は思う。

これからの医療は医者中心ではまわらない

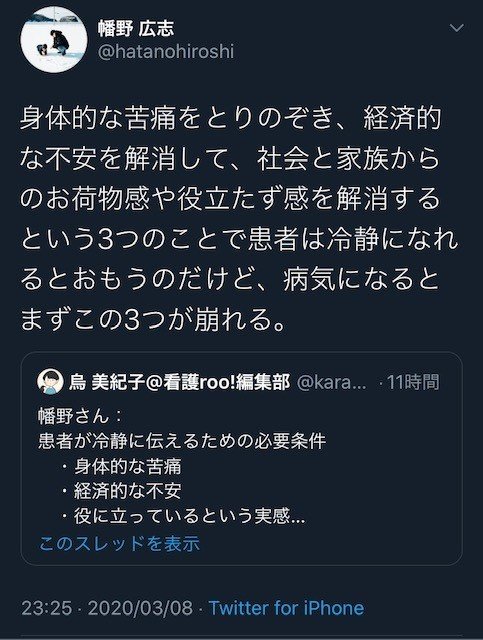

先日とあるイベントで幡野さんが、

ということを発言していたのだけど、本来医者が専門性をもって関われるのは最初の「身体的な苦痛をとりのぞく」というところだけで、「経済的不安」や「役割の喪失(や孤独)」については、医療が解決できる問題ではない。

僕の専門とする緩和ケアは、本来「苦痛を緩和する」、その中でも「身体的な苦痛を緩和する」ということが最優先事項として取り組まれてきた。だけど、時代は進んでいま、身体的な苦痛が取れるのは当然という時代になってきて、それでもなお残る苦痛にどう対応するかが問われるようになってきている。それはある意味、喜ばしいことではある。身体的苦痛に苛まれ、不安や孤独なんてことを考える間もないままに亡くなっていった10年前と比べれば・・・。緩和ケアの技術が進歩して、前面に出てくる苦痛の内容も変化していくに伴い、僕ら自身の緩和ケアの提供体制も進歩させていかなければならない。

これからは医者が前面に出てくる時代は終わり、看護師が中心となったケアを中心になっていくだろう。その時代には、医者はケアが十分に回るように、治療という専門性でサポートする役割を担うことになる。看護師も、医師も、患者さんも家族も、それぞれがそれぞれの立場や思いを交換しながら、よりベターな方針を探っていくという時代がもう来ている。

そしてその次は?「社会が変わる」時代がくるだろう(と言うか、来てほしい)と僕は予測している。看護師が行うケアだけでは、経済的不安や役割の喪失・孤独といった問題に対応できない場合も多い。だから、病気があってもなくても、その社会的ネットワークの中でつながりあいながらサポートをし合う、いわば「地域に緩和ケアが融けている」世界にしていくことが求められていくだろう(だから僕がいま力を入れているのが『社会的処方』になるのだけど、そのあたりはまた詳しく書く)。

そう社会が変わっていくことで「がんになっても動揺しない社会」が達成されていくのではないかということを夢見ている。社会に暮らす一人一人が、このネットワークの一員として自分にできることをやっていくことが大切だ。この社会は「医者が100人いる」社会ではないし、「医者が100人」いても幸福にはなれない。それは看護師も然り。医療の問題を専門家だけに任せる時代は近いうちに終わる。専門家と社会のみんなが協力しながら、ネットワーク全体で課題に向き合っていくことが、これからの時代に求められることだと思う。

「だから、もう眠らせてほしい」の予告

3/12公開の「だから、もう眠らせてほしい」6章は、在欧州ジャーナリストの宮下洋一が登場。今回は前編・後編に分かれ、後半は3/19に公開だ。

宮下は、吉田ユカがエントリーしようとして断られたスイスの自殺幇助団体・ライフサークルをはじめ、ヨーロッパやアメリカの安楽死事情を取材して『安楽死を遂げるまで』(小学館)という本にまとめて日本に紹介した方。最近は、神経難病を患った日本人がライフサークルで安楽死を遂げるまでを密着取材し、『安楽死を遂げた日本人』(小学館)という本を上梓して日本中に衝撃を与えた。

その宮下が、インタビュー冒頭で語った言葉が

「日本において安楽死をしたい人を一人でも減らそうと思うのなら、あまり啓発活動をしないほうがいいのではないでしょうかね」

これは強烈だ。

なぜ宮下は「もうこれ以上安楽死について話すべきではない」という趣旨の発言をしたのか。ジャーナリストとして、その現場を取材し、書籍として多くの方に届けた意義は・・・。

今回のインタビューでは、その発言の真意やスイスの現状について宮下が語る。乞うご期待。

※お話を一気に読みたい人、更新されたら通知が欲しい人は、こちらからマガジン「だから、もう眠らせてほしい」をフォローしてね↓

ここから先は

コトバとコミュニティの実験場

「コトバとコミュニティの実験場」 僕はこのマガジンで、「コトバ」と「コミュニティ」の2つをテーマにいろいろな記事を提供していく。その2つを…

スキやフォローをしてくれた方には、僕の好きなおスシで返します。 漢字のネタが出たらアタリです。きっといいことあります。 また、いただいたサポートは全て暮らしの保健室や社会的処方研究所の運営資金となります。 よろしくお願いします。