職種を超えて “学び合い高め合う” IVRy流勉強会カルチャーのご紹介

このNoteは IVRy Advent Calendar 2022 の21日目の記事として記載しています。

IVRyでプロダクトマネージャーをやっている神山です。

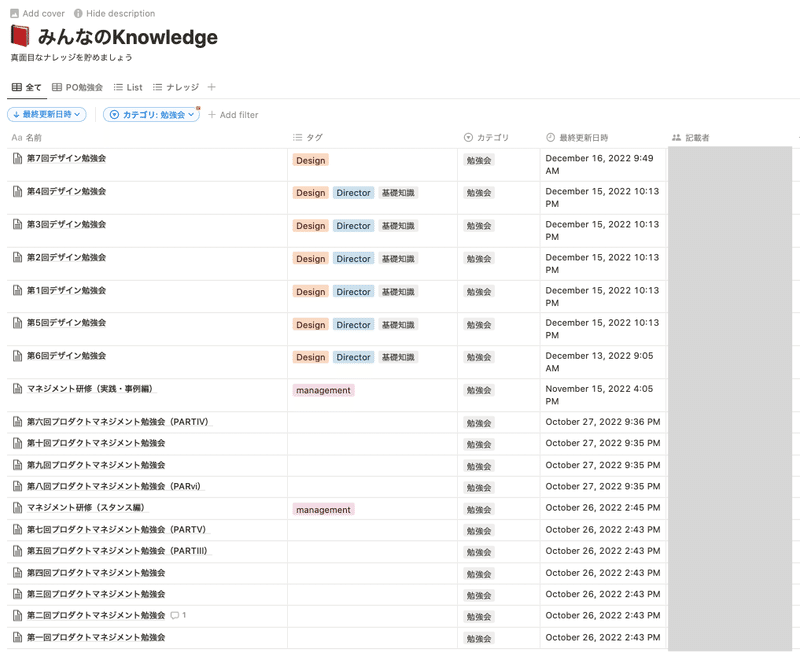

この記事ではIVRyで取り組んでいる勉強会についてご紹介したいと思います。

IVRyの勉強会とは

IVRyでは「◯◯勉強会」という勉強会が週1ペースで開催されております。俗にいう輪読会です。

PMを中心に開催しており、基本誰でも自由参加OK。

デザイナー、エンジニア、マーケ、セールスなど、職種を超えて参加してもらっている大変人気な会となっております。

勉強会を始めた経緯

我々が勉強会を始めたのは以下のような背景がありました。

①日々高い水準で仕事の質を求められる環境

IVRyは個人に与えられているミッションは難易度が高くてストレッチしたものになっております。誰もが積極的に自分のレベルを上げることを求められている状態です。

特にPMは業務のカバー範囲が広く、エンジニア、デザイナーなどの専門職の方々と協業し意思決定する職種でもあるので、知識の習得・スキルUPが常に求められます。

②主体的に学ぶ人が多い

以前プレイドさんで法務に関する勉強会が開催されたんですが、IVRyからはセールス、PM、エンジニア、マーケターとさまざまな職種のメンバーが参加していました。

職種を問わず主体的に学ぶスタンスがある人が多いところはIVRyの特徴であると思います。

①のようなスキル向上も求められるし会社のメンバーには②のような学びに積極的な人も多いので、みんなで学びあいレベルアップしていこう、となって会社で勉強会を取り組むことになりました。

会社のカルチャーってこうやってできていくんですね。

勉強会の流れ

IVRyの勉強会では発表者なる人が存在し、発表者が章単位で内容をまとめて発表できるように準備します。

参加者は何もしないかというとそうではなく、対象の範囲をしっかりと読んで参加することが求められます。

①題材を決める

②参加者が全員本を読む

③発表者がまとめる

④発表+ディスカッションを行う(1h)

⑤①〜④を繰り返す

勉強会は1時間ありますが、参加者が多く盛り上がるので時間が足りない!!なんてことも発生したりします。

過去輪読した本たち

今年IVRyはありがたいことに、グッドデザイン賞を頂きました。

そこで評価いただいておりました通り、全国47都道府県のさまざまなお客様を対象とするプロダクトだからこそ、誰でも手軽に使えるプロダクトであるための"使いやすさ"にこだわっています。

これまでは代表の奥西が代表をやりながらPMの役割を担っておりましたが、

PMが増えてきたこれからは我々のようなPMが中心となって使いやすいIVRyを実現すべく、プロダクトマネジメントの教科書的なものや、UI・UX領域の題材を選んでいます。

以下は過去に輪読した本たちです。

勉強会をやってみた感想

現時点で4冊ほど輪読している勉強会ですが、私は以下の2つの観点から勉強会に取り組むメリットを感じております。

①個人の観点:発表するために内容をまとめるからこそ理解度が高まる

最近は一人で黙々と本を読んで学ぶことがベースになっていましたが、知識の習得という観点で言うと少し課題感を感じておりました。

私は過去に輪読会を何度か経験したことがありましたが、輪読会前に全員本を読んできて感想や気になったポイントをmiroに付箋を貼り合ってディスカッションを行う形式でした。

これはこれで学びは深まるんですが、参加者全員が読み込みが浅いと浅いディスカッションで終わることもあったように思います。

IVRyの勉強会は発表者にとっては準備がヘビーですが、新しい知識の習得という観点では良いものだと感じております。

発表するために本に載っていない事例を調べたりしているとより点と点がつながって理解度が高まるので、ちょっと大変ですが発表者としてまとめる時間は自分自身の身になるのでおすすめです。

②組織の観点:知識が社内で共通化される

IVRyの勉強会はエンジニア、デザイナー、マーケティングのメンバーも参加しますし、代表の奥西も毎回参加します。

私は職種柄、部署,チーム,レイヤーを超えた人々と意思決定をする場によく出くわしますが、それぞれが持っている情報に非対処性があるためうまく認識がすり合わせられなかったりするケースが多かったです。

過去にこういった課題にぶつかってきたからこそ、職種を超えたメンバーと共に学ぶメリットを感じています。

実際の業務を推進する上でも、本で学んだ考え方を参考にするとこう進めた方が良いのでは?のように、勉強会の学びを活かして議論をするケースも増えつつあります(これめっちゃいいですよね!!)。

そして話は少しそれますが、IVRyならではの良いことだと思っているのが、代表の奥西が勉強会に参加していることです。同じインプットに対してトップがどう考えているのかを知ることができる貴重な時間として役立っているからです。

IVRyでは上記のようなメリットを享受できているので、勉強会の学びを通じてより良いプロダクトを作って参りたいと思います。

最後に

いかがでしたでしょうか。

より良いプロダクトを作るために、自分以外の誰かと学ぶことで得られるメリットをご紹介させていただきました。

IVRyは学びを推奨するカルチャーがあるので、そういったカルチャーの会社に興味を持っていただけたら、ぜひこちらも覗いてください!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?