記事一覧

ソフトシティ 人間の街をつくる/ディビッド・シム

2020年6月28日のパリ市長選で、現職だったアンヌ・イダルゴ市長は選挙公約に「車を使わず、日常生活を自転車で15分でアクセスできる街にする」という環境に考慮した都市計画政策を盛り込むことで再選を果たした。

多くの観光客が訪れ、交通渋滞も深刻なパリでは、大気汚染のために市民の寿命が6ヶ月短くなると言われている。また、パリ市民の平均通勤時間は45分と言われ、自動車通勤の人も多い。

ただし、自転車で

公園を哲学しよう!コペンハーゲンの「Superkilen」に見る、公園の知られざるチカラ.地域の問題を解決し、場のポテンシャルを最大限に引き出す.

グランドレベルという会社をつくる前に、ヤン・ゲールに会いたいと突然言い始めた代表の田中。気づけば1月のコペンハーゲン。毎日、極寒の日々でしたが寒さを吹き飛ばすくらい、目に飛び込むものすべての物事に興奮し続ける充実の一週間でした。そこで見たこと考えたことの一部は、これまでのいくつかのレポートで紹介させていただきました。しかし、ひとつまだお話していなかったある公園の話があったのです。

それが「Sup

Soft Cityから学ぶ人間中心デザイン

2020年6月8日

建築事務所ゲール・アーキテクトのクリエイティブディレクター兼パートナーであるデイビッド・シムさんに話を伺うためオフィスを訪れた。ゲール・アーキテクトは、人間中心という考えに基づいて、パブリックスペースや都市計画に関するプロジェクトを行う建築コンサルタント企業であり、プロジェクトにリビングラボ手法を用いている。

人間中心の都市やパブリックスペースの計画といった複数の利害関係者(行

「喫茶ランドリー」はやっぱりヤバい?コロナで来客3名!?になっても開け続けたら…地域に開くってそういうことだよ、と教わりました。

2018年1月5日にグランドオープンした「喫茶ランドリー」は、おかげさまで2年が経ち、3年目に突入しました。当時オープンしてまもなく書いた下の記事は、この2年間ずっと毎日誰かしかが読んでくださり、また、この記事をきかっけに全国各地からも来店してくださる方が絶えないので、本当に嬉しい限りです。

そして、ここをきっかけに喫茶ランドリーをつくり、運営しているグランドレベルという会社には、住宅や団地、マ

037. 『CREATIVE LOCAL エリアリノベーション海外編』馬場正尊ほか 編著

“ ―― 消滅自治体、縮退都市、限界集落…。将来を悲観的に予測する単語をよく目にする。僕らが今、考えなければならないのは、それを突き抜けた後にどのような世界をイメージするかということ。この本を書くことをきっかけにして、それを予感させる風景を探す旅に出た。 “

日本より先に人口減少・縮退したイタリア、ドイツ、イギリス、アメリカ、チリの地方都市を劇的に変えた、エリアリノベーション最前線。空き家・

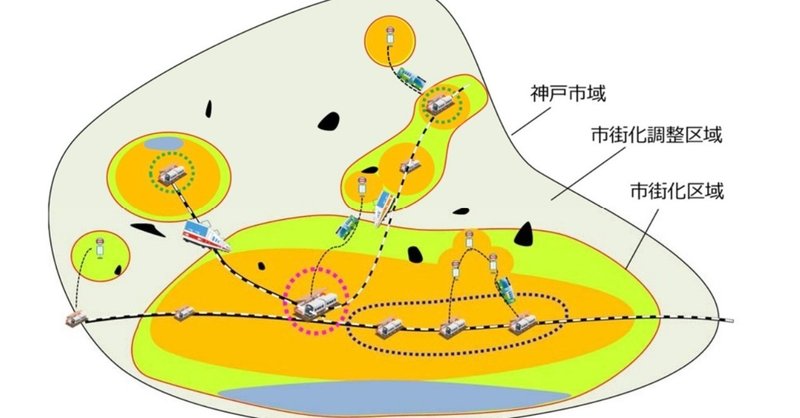

スマートシティ戦国時代を制するのは誰だ

昨今スマートシティやコネクティッドシティという概念が話題になっている。いたるところでスマートシティという言葉は踊るがそもそもこれは何なのだろうか?

そもそもスマートシティとはどのような定義なのだろうか?

スマートシティとは、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)の先端技術を用いて、基礎インフラと生活インフラ・サービスを効率的に管理・運営し、環境に配慮しながら、人々

アフターコロナ世界はどう変わるのか、9つの視点

2020年4月18日現在、連日、世界のコロナウイルス 関連ニュースを読み漁っています。まさに朝から晩まで。

今日、日本の感染者は1万人を超えました・・・ついに大台に来てしまいました。スタートアップの経営者として、今回の危機をどのように捉え、それにどう立ち向かっているか、立ち向かうべきか。毎日考えに考えています。

今日は、我々社会人は、どうアフターコロナに備えていけば良いのか。それを書いてみたい

都市のコードを書き換える-COVID-19と都市計画 その1

COVID-19によって、社会や都市のあれこれが変革を迫られている、という感じの議論がだんだん本格化してきました。都市計画の方法や、空間のあり方がどういうふうに変わっていくのかについて、このnoteに書き留めていきたいと思います。

依然として医療現場を中心として、懸命な努力が続けられています。都市の全体に緊張を強いる地震などの災害と違って、COVID-19のあらわれかたは、ごく一部の大変に緊張

余剰と公共空間の再配分-COVID-19と都市計画 その3

東日本大震災の前後から、防災や復興の専門家の中では、「レジリエンス」という言葉がよく使われるようになりました。防災や復興の専門家だけの言葉ではないのですが、「回復力」「復元力」「弾力性」といった意味で使われます。要するに「どんな災害にも絶対壊れない都市」をつくることは不可能であるので、災害にあったあとに回復する力を鍛えましょう、というふうに、防災や復興の専門家の議論も変わってきたということです。

もっとみるコンパクトシティはどうなるんだろう-COVID-19と都市計画 その2

コンパクトシティという言葉を聞いたことはあるでしょうか。この言葉、拡がりすぎた都市を「ぎゅっ」とする考え方で、今から20年ほど前に「これからの日本の都市はコンパクトシティを目指すべきだ」ということが国土交通省や一部の先進的な自治体の中で言われ始めました。1970年代のイギリスで、ダンツィクとサアティという数理的なプランニングを指向する人たちが言い出した言葉ではあるのですが、そのままの意味では使わ

もっとみる