消滅、誕生、幾度目かに貴方の瞳を過ぎるイデア −『マチネの終わりに』

『マチネの終わりに』例えるならスタバの密度ギチギチのニューヨークチーズケーキを少しずつフォークに取って舌でじっくり味わってうっとりする感覚に似てる

— 𝐬𝐥𝐨𝐰 (@__slowlikehoney) January 25, 2020

その、密度ギチギチのニューヨークチーズケーキを久しぶりに味わうことなしには、これは書けないんじゃないかと思ってスタバにやってきて、久しぶりに味わってみると確かにギチギチではあるものの記憶の中ではもっとギチギチだったような気がして、味が強いからその分ギチギチだと思い込んでいたのか、よくわからなかったし相変わらず美味しかったものの、フォークを入れてみると案外このケーキはぽろぽろと崩れてしまうものなのだった。

今までどの店の追随も許すことなくスタバのニューヨークチーズケーキこそが最強のギチギチなのだと信じていた私は今この瞬間消滅してしまった。

別にスタバのことを書きたいわけではなく、『マチネの終わりに』(平野啓一郎著)を読んで、考えたことがtwitterの表示形態に適した量では全然なくなってしまったので、場所を移すことにしたのだった。twitterからnoteへ、自室からスタバへ。

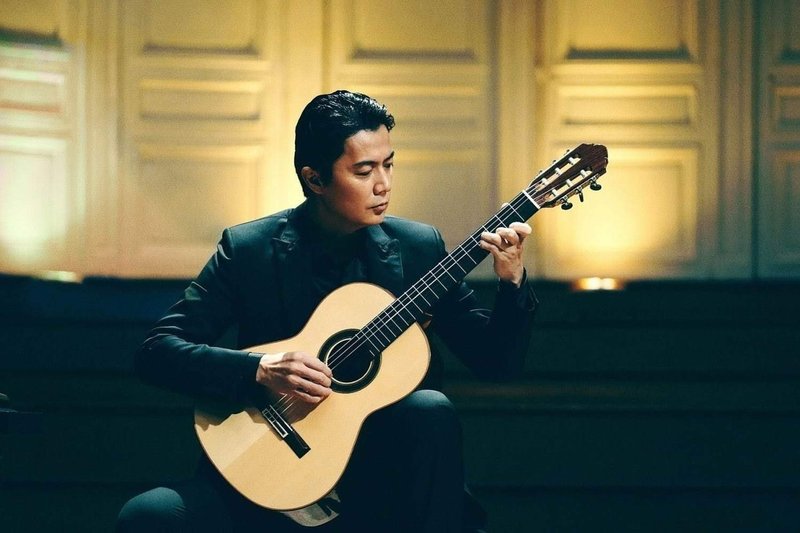

天才と呼ばれて然るべき才能の塊クラシックギタリスト、蒔野聡史と国際ジャーナリスト、小峰洋子の五年半の歳月を追う物語。

「人生でたった三度出会っただけの人、だけど誰よりも愛した人」

小説でも、映画でも、二人がそれぞれの人生で「邂逅した回数」(あるいはその少なさ、そこからイメージされる『運命的な』概念)に注目が集まっていたように思うが、そして私も映画の方だけを観た時点ではやはりこの「回数」がこの作品たらしめているのだと思っていたが、順番を逆にして原作を読み終えた今、ここ(回数)に本当の主題は居なかったのだと感じている。

さて私はこのように「後から気づく、思い直し」た。

『マチネの終わりに』はまず、この「後から思い直す」行為が、今このときの「私」の揺らぎとどう関わっているのかを小説の形を取って提示する。

わたしは消滅と誕生を繰り返している

「洋子さんを愛してしまってるというのも、俺の人生の現実なんだよ。洋子さんを愛さなかった俺というのは、もうどこにも存在しない、非現実なんだ。」

私の中で何かが変わるとき−それが無意識的であれ自覚的であれ−、初めての誰かと出会ったとき、新しいことを知ったとき、「変わる前の私」「その人と出会う前の私」「知らなかった頃の私」の存在はこの世から消える。私とは「今この時」に付随する動点Pであり、「今この時」は不可逆のベクトルを持つ。動点Pは、私とは、この世にたったひとりしかいない。そしてたったひとりしかいないゆえに、1秒前の自分ですら一緒に連れて行くことができない。

自分には同時並行的にいくつかのパターンがあって、そのうちのひとつを選択した状態が「今の自分」であって、「起こり得なかった自分」というのもどこかに存在していいるんじゃないか、という話にすることもできない。動点Pがひっついている「今この時」というベクトルも一本の道筋しか持たず、パラレルな在り方が許されないからだ。

「もしあのとき」「右に曲がっていたら」「あと五分早く家を出ていたら」「電話に気づいていたら」

それは左に曲がった瞬間に、五分遅れた瞬間に、電話が鳴り止んだ瞬間に、可能性ごと消えてしまう。ベクトルは不可逆で、現象のたびに方向が定まっていく、より強固な、一本の道になっていく。

「わたし」が寄り添う道は「わたし」と同じく不安定で、行き先不明のくせに、現象のたびにどんどん強固なものとなっていく。「わたし」はその道を歩きながら、消滅と誕生を繰り返している。

消滅と誕生を繰り返すわたしというのは、概念的な話に限った話でもない。

人間を含めすべての生物は、臓器→細胞→タンパク質→アミノ酸という風に分解していくと、最終的にはみな分子の連なりということになります。違いは、その連なり方と量(大きさ)だけです。しかも分子はあえて自ら分解され、再構築されるというサイクルを繰り返すことで、どんどん入れ替わっている。

「生物と文学のあいだ」(『六つの星星』より)

人間とははじめから、自分を分解し、再構築し、入れ替わっていくことで生命を前へ進める生き物なのだ。

それでもわたしはここにいる

絶えず消滅と誕生を繰り返している「わたし」という存在にはしかし、一本筋の通った記憶と意識が存在する。

(中略)でもこれが(自分を指さして)ムラであり、分子レベルではどんどん入れ替わって流転する仕組みにあっても、なぜかやっぱり代えのきかない「私」というものがここにはあって、なにかしらそこには「スペシャルで一度切り」のものがある、それを経験していると感じざるを得ない感覚があります。

「生物と文学のあいだ」(『六つの星星』より)

その感覚とはつまり、「自ら選択する、せざるを得ないとき」に強く発動するのではないかと思った。

生きて行くうえで、毎日、毎分、毎秒、何かを選んでいる。朝ごはんはご飯かパンか、何を着るか、例えば大阪駅まで行くのにバスを使うのか、地下鉄に乗るか、地下鉄にしても御堂筋線なのか四ツ橋線なのか谷町線なのか。自分は常に何かを選んで生きている。

けれど人生においては、「どちらにしようかな」と指を振って選べないレベルの、「ここぞ」という場面にたびたび直面する。

『マチネの終わりに』においては、例えば蒔野がパリまで洋子へ会いに行くとき、洋子がリチャードとの婚約解消を決めるとき、そして三谷が洋子へ嘘のメールを送るとき。

ここでは特に三谷の例で話を進めたい。

偶然が重なり、この夜蒔野と洋子が再会することを知った三谷は、自分の蒔野への恋心、洋子への嫉妬心から蒔野になりすましたメールを書き、送信するかどうかをしばらく逡巡する。

このとき、まさに三谷の「自分」は脅かされている。川上未映子が語るところの「スペシャルで一度切り」な瞬間に直面し、自分が持てるあらゆる要素を天秤にかけ、確実に自分と蒔野と洋子の三人の将来の幾らかを変えてしまう選択を前に、三谷の「消滅」と「誕生」が彼女自身にも可視化してしまうのだ。

物語の冒頭で、現在・過去・未来の関係性を理解できなかった三谷がまさに、その行為に直面する。

「人は、変えられるのは未来だけだと思い込んでる。だけど、実際は、未来は常に過去を変えてるんです。変えられるとも言えるし、変わってしまうとも言える。過去は、それくらい繊細で、感じやすいものじゃないですか?」

そして「わたし」を強く意識するのはその選択の瞬間だけではなく、選択が完了した後にも発動する。「後悔」「満足」「自信」「納得」様々な感情となって、何度も繰り返される。繰り返されることで、「わたし」もまた強固になる。過去を考えるとき、大抵人は自分を主人公にしてしか考えられない。

思い返すことで「わたし」になる。その過程で、「わたし」を取り巻いていた事物や現象はその印象を変化させていく。

洋子の語る「庭石」がそれだ。

人間の選択と神の見えざる手

ここまでは主に人間、個人単位の揺らぎについて書いてきたが、次は物語としての『マチネの終わりに』を考えていこうと思う。

この物語は、恋愛小説として考えるなら五年半に亘るすれ違いの果て、再会を果たす物語だ。蒔野と洋子は互いへの愛を強く自覚しながらも、三度しか出会わない。互いに愛し合いながら、邪魔が入る。挙句、それぞれ別の人と結婚し、子どもを持つことになる。洋子に至っては夫に浮気され、離婚する。すべてが終わり、セントラル・パークで二人は再会を果たすも、その後彼らがどんな未来を選択したかは書かれないまま終わってしまう。

「恋愛」の枠内にいる彼らはひたすらに無力だ。洋子は幾度となく虚空に問う。

『−−なぜなのかしら?』

なぜ、この人と決めた人に、まっすぐに向かっていけないのだろう。なぜ、ここまで阻まれなくてはならないのだろう。なぜ、いつも、こうなってしまうのだろう。

『−−なぜなのかしら?』

その問いはどこにいくのだろう。蒔野も洋子も信仰を持たない。しかし信仰を持たない者であっても、神の気配を見ずにはいられない瞬間がある。小説の中であれば、作家の指先こそが神の手でありそれは技巧であろう。けれど小説の外側にいる私たちもしばしば、誰にも宛てられず「なぜ」と問わずにはいられない、つい、「神」を思わずにはいられない瞬間にしばしば遭遇する。

この物語は、人物たちの(故意と無意識に関わらず)選択それぞれの重みと同等に、彼らを取り巻く社会情勢の巨大な流れがある。イラク戦争、リーマン・ショック、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故(個人的信念により「原発事故」とは絶対に表記しない)、それらはこの現実と地続きの本当に起きた事象たちで、ここに人物たちの身を置くことでこの物語は一層リアリティを増す。実感を伴って私の感覚に入り込んでくる。あの日、あの時、いたかもしれない蒔野と洋子。

彼らの選択やすれ違いはこれらの社会的ハプニングによって引き起こされることも少なくない。彼らは、特に洋子はジャーナリストとして、彼女の自由意志と社会情勢の流れが密接にリンクしている。彼女はイラク戦争とリーマン・ショックの両方に立ち会い、どちらにも主体的な関わりを持つ。「それでいいのか」とひたすらに問いかけることによって。

社会的大損害、戦争、恐慌、人災、これらは人間の選択の積み重ねの結果による。起こりうることは起こる。それをただ不運だったと、不幸だったと、防ぎようがなかったのだと、究極、これは天罰だと言うことは愚かであり、絶対に間違っている。

物事には理由がある。それは環境と、人間の選択の結果である。

このことに一番自覚的なのは洋子だ。

洋子に「神」を見出す人たち

洋子は蒔野をめぐる道のりであまりに迂回と迷子を繰り返し、そのことに「なぜなのかしら?」と問うと同時に、蒔野以外、つまり社会情勢のうねりや人間としての倫理という土俵に立たせると彼女は強い。悲劇的状況で人間の倫理がいかに脆いか、人間がいかに私欲に走りやすいものか、ジャーナリストとして身を以て知っているからであり、且つ、その極限世界の中でもどこかには存在するはずの「善」を頑なに信じ、自らにも「善であれ」と強く律する人間だからだ。

だから彼女は場所を変えても相手に問える。「それでいいのか」と。

洋子と対峙する人物は、彼女に問われることによって堰を切ったように話し出す。自分の選択、行為、それによって得られた価値、結果、すべてを話してしまう。リーマン・ショックの要因となったサブプライムローンの欠陥を欠陥と見なさず推進させたリチャード、偽のメールを書かれたことに気づかれ、「これを機に、みんな放り出してしまおうとするかのように」豪雨の夜の出来事の一切を話してしまった三谷。

「この際だから言っておこう。僕の人生にとっては、僕自身と僕の家族が何よりも大事だ。僕だって、不遇な人たちへの憐憫はある。だけど、一体僕に何が出来る? 一個人の力なんて、ささやかなものだよ。君がイラクに行ったことで、現状が少しでも変わったかい?」

「−−正しく生きることが、わたしの人生の目的じゃないんです。わたしの人生の目的は、夫なんです!」

彼女の問いから返ってくる言葉はおしなべて言い訳であり、また、罪の懺悔である。彼らは話さずにはいられないのだ。彼らは洋子に「何か」を見出し、畏れを抱かずにはいられないのだ。

洋子はこのとき、他者からの無責任な神格化に晒されている。「人間」である洋子は、当然傷つく。

人間としてこの世界を生きていくこと

私たちは周囲の環境と事象によって絶えず消滅と誕生を繰り返す不安定で不確実な生き物だ。その中にあって、それでも代えのきかない「私」があり、その「私」が「スペシャルで一度切り」でありそれを裏付ける経験を積み重ねていく。

社会は常に変動する。言葉だけの倫理や正義はすぐに別の言葉で書き換えられてしまう世界にいる。

恋愛は個人と個人の出来事だ、それでもどうしても、より高次な、社会情勢や自然災害と関わらざるを得ず、ある意味、どこにも逃げ場はない。

時に私たちは相手を同じ人間と思えなくなるときがある。テロリストはもはや「人外」として見なすこともあれば、洋子のような人に「神」を見出すこともある。

自分が人間であるために、誰かの人間性を剥奪しないために、消滅と誕生の間で「私」という一つの線を守るために、私は、あなたは、何を求め、どう生きていくべきなのか。

ここは、現実は、確かに混沌としている。けれど人間の魂はかつて輪廻転生をまわり、イデアとともにあったのだ。この現実に降り立って、大半のイデアは忘れてしまったように思えても、どこかで、その存在を信じようとする心の動きがある。それを探そうとする意志がある。

これはイデアを求める物語だった。蒔野の「音楽そのもの」に触れようとするたゆまぬ営み、洋子の「善そのもの」を探し続ける長い旅、「それら」は確かに存在するはずだと信じる希求、それこそが人を人にする、生涯をかけたイデアの希求こそが「私」という一本の線を守ることになるのではないだろうか。

『マチネの終わりに』は恋愛小説だった。けれど、物語や文章の一節、選ばれる言葉の中に、《善であれ》という、著者平野氏の切なる祈りが幾重にも詰め込まれていた。それこそ、スタバのギチギチのニューヨークチーズケーキのように。私が食べたチーズケーキはぽろぽろと崩れてしまったが、「ギチギチのニューヨークチーズケーキ」というイデアもまた、どこかに存在するのだろう。

追記

映画には採用されなかったがとてもお気に入りの洋子の一言がある。

「そういうこと、……冗談でも言うべきじゃないわよ。善い悪い以前に、底の浅い人間に見えるから。」

これをぜひ石田ゆり子から福山雅治に言ってもらいたかった。

<参考書籍>

読んでくださってありがとうございます。いただいたお気持ちは生きるための材料に充てて大事に使います。