「介護と仕事の両立」について人事・労務担当者向けのセミナーを行いました

産業保健師・看護師の派遣会社から依頼をいただいて、オンラインセミナーを行いました。人事課・労務担当の方々が146名参加してくださいました。

今まで企業向けにセミナーをしたことがなかったのですが、私はそのことに気づいてなくて(笑)終わってから受け取ったエネルギーの大きさに疲れ果ててしまいました。これから企業で起こる介護問題の大きさを、身体が先に感じ取っているのかもしれないなぁと思いました。

1.会社は介護を放っておけない

セミナーは「介護・がんで悩む社員への関わり方」でした。心理的な状態から、主に社内でのコミュニケーションをお伝えする内容で講座をつくっていました。ですが、その一週間くらい前に、経済産業省が驚くべき記事を公開しました。

今後「働きながら介護をする人」が増えるにあたり、2030年までに企業に生じる損失が9兆円になるという記事でした。今までは従業員の介護についての調査が無かったのですが、今回初めて経産省が行なったことによって、数値が導き出されたのです。

これは介護離職による損失ではなく、介護を両立することによる損失です。つまりパフォーマンスの低下です。専門用語としてプレゼンティーイズムと言いますが、出勤しているもののパフォーマンスを発揮していない状態を言います。これまでもメタボさんやうつ病で問題視されていました。

従業員3000名規模の大企業では5億5千万円、100名規模の中小企業でも700万円の損失が生じます。もはや企業は従業員の介護両立について知らん顔できる状況ではなく、何らかの手を打ってくださいね!と経済産業省が告げているように感じました。

2.介護は想像できない

たとえば育児や子育ては、男性でも何となくイメージできるのではないでしょうか?育児そのものの経験はなくても、自分自身が育って来た道なので、記憶はなくても何となくイメージできると思うんですね。また、子供は公園で見かけたり、親戚の子供と関わったり、家族で過ごしているところを見かけるので想像しやすいと思います。

ですが介護は病院、介護施設、自宅など、ほとんど閉鎖的な空間で行われています。自分の親が介護にならなければあまり見ることもなく、ヤングケアラーやダブルケアが問題になっていますが、当事者にならない限り、どことなく他人事ではないでしょうか?

また介護は育児のように、自分自身が通って来た道でもなく、みな未経験なのです。そして世界中で日本が少子高齢化の先頭を行っており、世界で見てもこれほどの介護の状態を誰も経験したことがないのです。

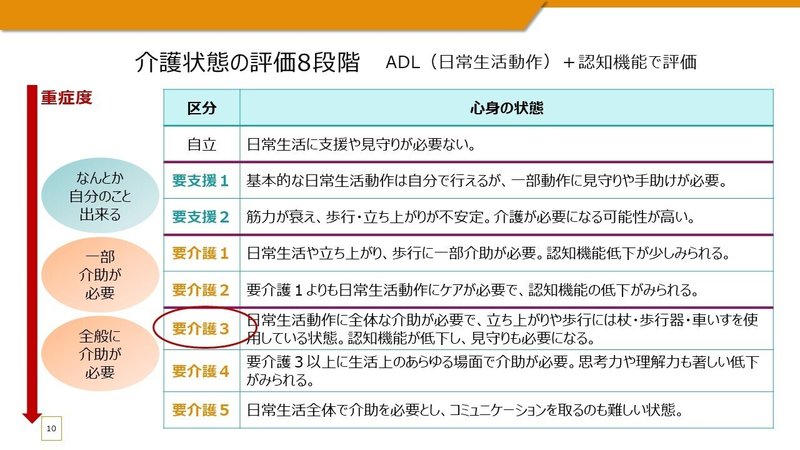

介護は自立~要支援~要介護5まで8段階あります。セミナーでは「要介護3」の介護を自宅で行なっている人が、どのような日常を送っているかについて伝えました。モーレツな時間の戦いをしていること、心の中にさまざまな葛藤があること、それが24時間365日続くこと、そして介護は5年10年15年終わりが見えないこと…など伝えました。

3.職場は介護の話がしづらい

コミュニケーションの講座をしていて、10年ほど前から介護について質問を受けることが多くなりました。ところがここ数年、だんだんと介護の話を聞かなくなってきました。きっと、話したところで介護はやらなければならないし、愚痴にしかならない…という感じでしょうか。親との同居率は50%近くになっており、自宅で介護をしている人は確実に増えていると思いますが、人に話さないようになって来ているのだろうなぁと思います。

職場では『無意識バイアス』があると思います。

①介護の話をすると空気が重くなるので話したくない

②仕事をしているときまで介護のことを考えたくない

③今のポジションを失いたくない など。

人事の人や労務担当の人が気にかけていても、なかなか表面化しないのが職場ではないかと思います。

コミュニケーションは「言葉」に意識がいきやすいと思いますが、実はそうではありません。本当に大切なのは「態度」なのです。言葉で明示化せずにコミュニケーションをとる技術が必要でしょう。どういう態度をとるべきか、セミナーの中で5つのポイントでお伝えしました。

4.仕事と介護両立の対策

働きながら介護をしている人は、知っておいた方がいいと思います。たとえば、以下の表は「全企業が取り組むべき事項」と定義されています。ですが実際は、企業内でほとんどヒアリングが行なわれておらず、どれくらいの人が介護をしているか把握していない状況です。

それから以下の表は「介護休業法」に関する決まりで「企業の義務」となっています。ですが実際は知らない企業がほとんどのようです。従業員に公開し、要求があれば対応できるように職場状況を整えることが人事の務めになっています。

5.保険外訪問看護の助成について

セミナー終了後、たくさんご質問をいただき、30分ほどでしたが7~8人お答えできたと思います。その中に「通常の訪問介護や訪問看護以外で、家に来て介護してもらう方法はありますか?」というご質問がありました。

今のところ、家政婦を雇うか保険外訪問看護の利用だと思います、と回答しました。うちは介護記事の執筆、オンライン講座、電話相談、そして保険外の訪問看護も行なっています。ですが一般的な収入での利用はなかなか難しいと思います。

今後、政府の助成は不可能かもしれませんが、会社が福利厚生としてわずかでも助成する可能性はあり得ます。中には介護をしている従業員に金額的な福利厚生をすることは可能でしょうか?というご質問をする人事の方もいらっしゃいました。

これから介護や看取りは公費ではなく、自助や互助になっていくと思われます。会社はお互いに助け合う互助に当たるのではないかなと思います。また、ESG投資のS(Social)に該当するため、企業が介護両立のための福利厚生を行なっていれば、もしかすると投資家が注目してくれる可能性が無きにしも非ずです。

6.これからやっていきたいこと

ちょうど一年前の法人設立会で、みとり介護サポートの話をしました。

この一年間で介護の影響はかなり広がっています。社内でヒアリングができるよう、引き続きオンラインセミナーを行なっていきます。また、急な介護でパニックにならなくていいよう、事前学習の動画を作成中です。社内研修として扱ってもらえるよう勧めていきます。

医療と産業の分野を越えて、互いに助け合って介護を乗り越えていけたらいいなと思います。

どこかでお会いしたらよろしくお願いします(*^^*)!

|★||人事・労務担当者様向け

「介護・がんで悩む社員への関わり方」セミナー

|★||保険外訪問看護

看取り対話師協会

|★||一人で抱えきれないときは相談してくださいね。

「心の介護相談室」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?