セミナーや講演を行う際に効果的と思われる講師の技を私なりの経験や見聞きしたこと、他の講師に教えてもらったことを綴っています(自分用の備忘録ですので賛否両論のコメントはお聞きしませ…

もっと読む

- 運営しているクリエイター

記事一覧

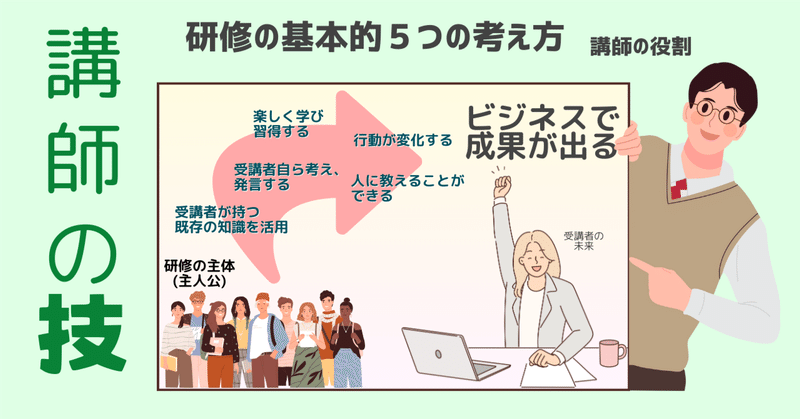

研修の、基本的 5つの考え方

考え方3 楽しく学ぶことと、習得は比例する楽しく学ぶことと習得することは比例します。

楽しい=笑いがある楽しさだけではなく、知的探求心を刺激したり、驚きな発見があったり、リアルな臨場感があったりすることを総称して楽しさと捉えています。

今まで分からなかったことが「分かった!」楽しさや、グループワークでたくさん発言ができて楽しかったという楽しさを受講者の皆様へお届けするのも講師の仕事です。

楽