東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム 第6年度活動報告会 (2020年12月9日)まとめ私家版 その3

1 開会あいさつ 全体報告 加藤泰浩東京大学工学系研究科教授 その1

2 全体報告その2

3 全体報告その3(本ページ)

4 部会1 調査モニタリング環境 部会2 採泥/揚泥 活動報告

5 招待講演 新藤義孝衆議院議員(元総務大臣・自民党政務調査会会長代理)

6 部会3 選鉱・精錬 部会4 残泥処理 部会5 新素材 活動報告

7 今後の進め方 加藤泰浩教授

全体報告 加藤泰浩東京大学工学系研究科教授 その2より続く

ただ実際にこの資源を開発するのに重要なのは経済性につきます。技術的なことが解決できたとしても、経済性がなければそれは資源としては開発できないわけであります。そこでこの開発システム全体につき部会横断的な議論を行って、いかに経済性を上げていくかということに注力して検討しているのが現在の状況です。

一つの試みとして、私のところで昨年修士論文を提出した加藤優樹君の試みで、これは海底の採掘から揚泥、洋上生産、輸送、選連抽出、残泥処理という一連のフローの中で品位3170ppm(現在海底面から8mのところの平均値、実際は5000ppmぐらいのところをターゲット)で開発した時に、コンソーシアムの参加企業にヒアリングしたうえで経済性の算出を行っております。これはその前の阿部和彦君という人の修士論文が元ですが、(中略)そこではレアアーズの価格が高ければ経済性があるが少しでも下がると経済性が見込めないということだったんですが、ここで重要なことは経済性評価にはレアアースの価格のみならず重要なのは品位です。品位が上がると価格低下を相殺することができる。

したがって、品位を上げることが一番肝になる。そこで選鉱が重要であるということになります。これは先ほど述べましたように、泥の中からレアアースを高濃度で濃集している魚の歯や骨だけを集めることができれば非常に濃度を上げることができる。

そこで(比較検討として)選鉱なし、船上選鉱、さらに将来有望な技術として改正で選鉱、を検討しました。加藤君の修論ではハイドロサイクロンだけ検討でしたが、ほかに水篩、アパタイトの液液分離といったものもあり、場合によってはよりよいものができる余地もあるということがわかりました。

選鉱なしで揚泥量7000トン/日で検討したもの

CAPEX1530億円 OPEX580億円 収入710億円(図表略)

収入がOPEXを上回りますが、CAPEXに投入したものが20年たっても回収できない、NPV(ネットプレゼントバリュー)は20年後もマイナス。

NPVがプラスになる条件で一番重要なのは「選鉱による品位向上」です。

船上での選鉱揚泥量7000トン/日

CAPEX1300億円 OPEX320億円 収入580億円(図表略)

船上選鉱によって、泥を40%程度まで減容化できるので、CAPEXを85パーセント、OPEXを55パーセントにまで圧縮できます。ところが、レアアースの泥から必要なところだけをより分けてしまうので、品位は低いがまだレアアールを含んでいるものをカットしてしまうため、回収量が減ってしまいます。ために収入も580億円(80%)に減少してしまうという点がネックになります。NPVはプラスするのに20年ぎりぎりになります。

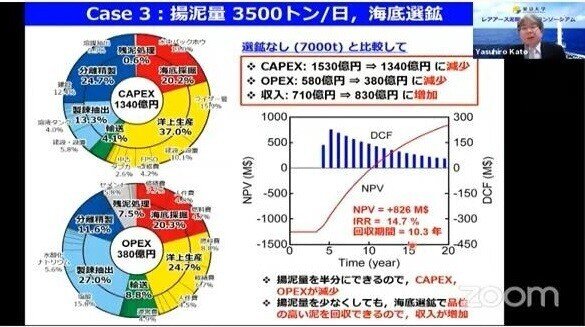

海底選鉱揚泥量3500トン/日

CAPEX1340億円 OPEX380億円 収入830億円

海底選鉱により揚泥量は半分ですみます。これによりCAPEX、OPEXは減少します。なおかつ海底選鉱で品位の高い泥を回収できるので収入は増加します。このために回収期間は10.3年、かなり経済的にいい状態で回収できることが分かってきました。

今後はこういう検討をもっと精緻に進めていきたい。これは今後の方針として今日の最後にお話しさせていただきます。

リンク東京大学基金「南鳥島レアアース泥を開発して日本の未来を拓く」

※基金についてのお問い合わせは東京大学までお願いします

加えて、東京大学には基金がございます。私たちは11月からレアアース泥を開発して日本の未来を拓くということで、基金の募集を始めました。私たちはこの開発により資源安全保障を確立したい、こののために一人でも多くの皆様から力強いご支援を賜りたくお願い申し上げます。資源安全保障につきまたこのあとお話ししたいと思います。ありがとうございました。

東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム 第6年度活動報告会 (2020年12月9日)まとめ私家版 その4

に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?