東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム 第6年度活動報告会 (2020年12月9日)まとめ私家版

本稿はさる2020年12月9日に行われました東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム 第6年度活動報告会を山下がオンライン視聴したものをとりまとめたものです。

私家版につき同コンソーシアムの正式版ではございません。また、著作権の関係上写真図版の引用は最小限に控えさせていただいておりますが、文字おこしのみですと意味がとれないところがありますので、最小限小さく図版を引用させていただいたところがあります。国家的重大プロジェクトの普及啓もうのためどうかご寛容にお願いします。

東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアムのウェブサイトはこちらです。正規の資料等が後日ダウンロード可能になると思います。

1 開会あいさつ 全体報告 加藤泰浩東京大学工学系研究科教授 その1(本ページ)

2 全体報告その2

3 全体報告その3

4 部会1 調査モニタリング環境 部会2 採泥/揚泥 活動報告

5 招待講演 新藤義孝衆議院議員(元総務大臣・自民党政務調査会会長代理)

6 部会3 選鉱・精錬 部会4 残泥処理 部会5 新素材 活動報告

7 今後の進め方 加藤泰浩教授

1 開会あいさつ 染谷隆夫 東京大学大学院工学科研究課長

本日はお忙しい中活動報告会に多数ご参加いただきましてありがとうございます。

2011年7月、本学の加藤泰浩教授が、太平洋の深海底から新しい資源、レアアース泥を発見し、続いて日本の排他的経済水域である南鳥島周辺海域からも、レアアースを高濃度で含むレアアース泥が分布することを明らかにしました。

本コンソーシアムは、南鳥島レアアース泥の開発実現を目指して2014年11月に設立されたものです。設立当初は11の企業様にご参加いただきましたが、6年たち今年度には38の企業様、公的機関、大学が参加して非常に活発な活動を展開していると伺っております。今年度はコロナウイルスの影響により、初のオンライン開催の運びとなりましたが、本日はこの一年間の活動内容について報告させていただきます。本コンソーシアムでは産官学のメンバーが連携してレアアース泥の開発技術の確立をすることでレアアースの安定供給に貢献すること、そしてレアアースの新たな需要開拓を通じて日本の産業を活性化することを目指し、活動を行っております。そのために探索・モニタリング・環境・採泥/揚泥・選鉱/精錬・泥処理・新素材という5つの部会で検討を進めております。本報告会では、招待講演として、元総務大臣・衆議院議員の新藤義孝様にご講演いただきます。新藤さまは自民党の資源確保戦略推進議員連盟の幹事長を務めておられ、わが国の資源政策を強力に推進しておられる方です。新藤様には本コンソーシアムのキックオフシンポジウム以降、何度も講演をいただいております。また全体報告として本コンソーシアムの座長である本学の工学系研究科エネルギー資源フロンティアセンターの加藤教授からコンソーシアムによる今年度の成果報告を行い、その後五つの部会からそれぞれ報告を進めていただきます。(以下略)

全体報告 加藤泰浩東京大学工学系研究科教授

東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム座長・東京大学大学院工学系研究科副研究課長 加藤泰浩教授

レアアース泥の最新成果としてまとめてお話しさせていただきます。最初に直近の動きとして、菅政権の発足後温暖化ガス排出2050年実質ゼロということで菅首相が所信表明を行いました。こういった流れの中でいままさに全世界的な電気自動車化の潮流、あるいは再生可能エネルギー推進に伴い風力発電等が非常に伸びていくと言われております。こうした中、実はこれはSDGsに関係していることですが、環境問題解決のカギとなる資源がまさにレアアースであります。いままで私たちは繰り返し報告をさせていただいておりましたが、そもそもレアアースというのはどういうものかということから始めたいと思います。

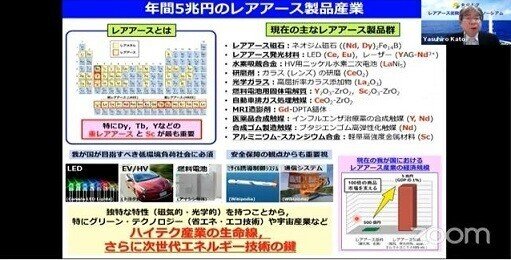

レアアースは元素の周期表第3属に属しているスカンジウム・イットリウムに加えて、ランタノイドの15元素合わせて17元素の総称です。質量数の軽いほうを軽レアアース、重いほうを重レアアースという風に便宜上分けます。産業上非常に重要なのは希少性が高い重レアアースです。地球上の量も非常に少なく希少性が高い訳ですが、そのうちジプロシウム・テルビウム・さらにその仲間のイットリウムなどの重レアアースと、今後はスカンジウムが非常に重要になるといわれております。

現在の主なレアアースの製品は、筆頭はなんといってもレアアースの磁石になるわけですが、これから非常に重要になってくる燃料電池の固体電解質、さらに加えてMRIの造影剤や、タミフルリレンザなどのインフルエンザの治療薬の合成触媒など、さまざまなものにレアアースは使われております。大きな特徴は、強力な磁石が作れる、それから、多彩な色が出せるということ、それに加えてこれを使うことで省エネとかエコが一気に進む、グリーンテクノロジーにとって非常に重要であると。あるいは航空宇宙産業にも非常に重要で、わが国のハイテク産業の生命線、次世代エネルギー技術のカギと言われているものであります。

この経済規模なんですが、中国からわが国はレアアーズの原料を現在年間500億円分輸入しております。それを使ってこういったさまざまなレアアースの製品を作っているわけですが、その市場規模はだいたい5兆円、日本のGDPの1パーセントに相当します。非常に大きな産業になっているわけであります。こういったことが、先述のように今後さまざまな産業、電気自動車の急拡大、あるいは風力発電、等二酸化炭素を排出しない、環境負荷のない社会を作っていくということで、ますますレアアースの重要性は高まっていくというふうに我々は考えているわけです。

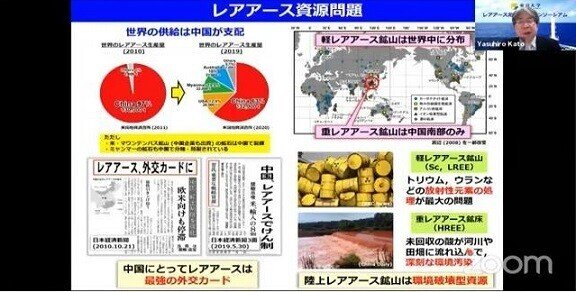

ところが、このレアアースは非常に大きな問題が知られております。資源問題があると。まず第一にその供給がほぼ中国に独占され続けてきたこと。これは2010年のレアアースの生産量についてですが、2010年当時は中国が97%生産しておりました。現在はこれが63%に下がっているんですが、実はアメリカから12パーセントぐらい、ミャンマーから10パーセントぐらい出ておりますが、いずれもこの鉱石は中国に運ばれて中国で分離精製されています。これを加味すると実は中国の独占というのは依然として80%を超えているということができるわけであります。

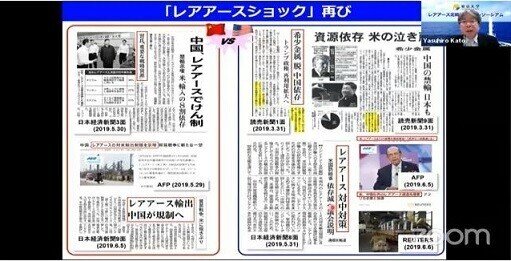

そうしたことを背景に中国はしばしばこのレアアースを外交カードに使ってきました。非常に有名なのが2010年の尖閣諸島の衝突事件をきっかけにしてレアアースショックというのが起こった訳ですが、この後十年たってももこの構図は変わっていません。のちほど詳しくお見せしますが、中国がアメリカとの貿易戦争の過程で一番最初に切ってきたのがやはりレアアースを外交カードとして切ってきたわけです。

そしてもうひとつこのレアアースの資源には大きな問題があるのは、中国に供給独占されていることに加えて、軽レアアースについては世界中に分布しているものの希少性の高い重レアアースは中国南部からしか出てこないということ。しかも厄介な問題は、軽レアアースの鉱山の場合は、レアアースがとれると同時にかならずトリウムウランなどの放射性元素を伴ってしまうために廃棄物処分の問題が起こること。さらに中国南部のイオン吸着型鉱床というところから重レアアースをとっているわけですが、これも回収の際に大地にインスタチュールリーチングといって、酸を撒いてしまう。撒くことによって非常に深刻な環境汚染が進んでおります。陸上のレアアースの鉱山は一言でいうと環境破壊型資源の典型的なものであると。それが一番大きな問題であると我々は考えております。

これが昨年のケースですが、レアアースショック再びということで、中国がアメリカとの貿易戦争の中で一番最初にこのカードを切ってきた。依然としてレアアースの占める位置というか、中国にとって極めて重要な資源なんだということを見ることができると思います。

実は最近になって、中国のレアアースの問題が再び起こると。

輸出規制に警戒、価格が急騰し始めているということが言われております。先ほど言った電気自動車の磁石とかいろんなところに使われるレアアース価格が上昇していて、ネオジウムが44パーセント、ジスプロシウムが16パーセント、テルビウムが26パーセント値上がりし始めているというような状況になっております。価格が再び上昇する懸念が起こっております。

そうした中、2010年にレアアースショックが起こった直後に私たちが中国の資源に変わるものが深海にあるんだということを発表いたしました。レアアース泥という名前を付けたわけであります。

これは後で紹介しますが、太平洋に広い範囲で分布していて、しかもトリウムウランを伴わないということで非常にきれいな資源だということで期待が高まっているわけであります。2013年には私たちとJAMSTECが南鳥島の排他的経済水域内で非常に濃度の高いものを発見しました。タヒチとかハワイとかよりはるかに濃度が高い、7000ppmに達するものがある、しかもなぜこれだけ濃度が高いかというと、泥の中に含まれている生物源のリン酸カルシウム、魚の歯とか骨、骨片などがものすごくレアアースを濃集していて、あとでお話ししますがこれが有意に他の泥の粒に比べて粗いということがあって、これだけを有効に集めることができると、非常に有望な資源として開発できるんではないかという期待が高まっているわけであります。

2021/01追加情報

読売新聞記事2021/01/18 【独自】南鳥島EEZでのレアメタル採掘、商業化へ…28年末までに技術確立

東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム 第6年度活動報告会 その2に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?