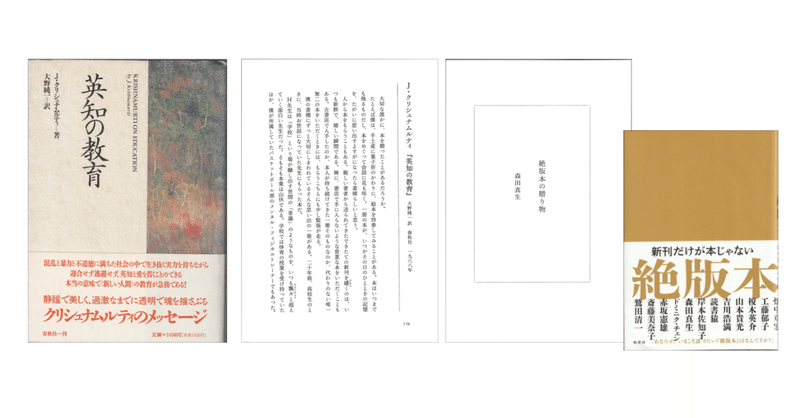

森田真生「絶版本の贈り物」(J.クリシュナムルティ『英知の教育』)(『絶版本』)

☆mediopos3473 2024.5.21

以前も取り上げたことのある

「あなたが、いまこそ語りたい『絶版本』はなんですか?」

に答えるという企画本を拾い読みして再発見

数学をはじめとした独立研究者・森田真生は

高校生のときH先生から贈られたという

クリシュナムルティの『英知の教育』を挙げている

H先生の本業は山伏

学校では体育の授業を受け持ち

バスケットボール部の

メンタル・フィジカルトレーナーでもあったが

「瞑想の方法を指導してくれ」

「苦しいときに相談に行くと、

いつもそっと世俗の外に通じる扉を開いてくれる」

そんな先生で

「この本は、僕にとっては

H先生との交流の象徴のような一冊だ」という

『英知の教育』は

インドにある二つの学校で

生徒および教師への講話と対話を記録したもの

森田真生はこの一冊のほかに

クリシュナムルティの著書を開いたことがないそうだが

「少なくとも本書に表現される

クリシュナムルティの教育の思想は、

明快で鋭く、純粋で、ときにかなり過激だ。」という

クリシュナムルティのメッセージは

この教育に関する対話にかぎらず

基本的にみずからの思考と感情を見守り

それらのプロセスを理解することで

思考からも感情からも自由になり

それによってみずからの存在を静謐なものにし

生命そのものの美しさに目覚める・・・

というものだが

学ぶプロセスそのものが重要で

知識の習得や蓄積が目的とされるとき

むしろ学ぶことはできなくなる

こうしたクリシュナムルティのメッセージは

きわめてシンプルで自明のことのように思えるのだが

じぶんの思考と感情を

静かに見つめることがむずかしいとき

きわめて難解で困難なことのように見えるらしい

クリシュナムルティといえば

ルドルフ・シュタイナーが

神智学協会のドイツ支部事務総長だったとき

協会のアニー・ベサントがクリシュナムルティを

キリストの生まれ替わりだとしたことから神智学協会を脱退

人智学協会を設立することになったという経緯がある

しかしクリシュナムルティは34歳のとき

シュタイナーの死の数年後の1929年のことだが

「真理は集団で追求するものではない」との考えから

みずから「東方の星教団」を解散し

神智学だけではなくすべての宗教から離れることになる

その後世界中を旅しながら

「人を絶対的に、無条件に解放する」ために

講話や対話を行い続け1986年に90歳で亡くなっている

クリシュナムルティのメッセージは

ある意味でシュタイナーの『自由の哲学』の

応用編実践編のようなところがある

『英知の教育』の帯にあるようにそれは

「混乱と暴力と不道徳に満ちた社会の中で生き抜」きながら

「適合せず逃避せず、英知と愛を貫く」ことで

「本当の意味で〈新しい人間〉」へと向かうための精神を

養うための道しるべとなってくれる

■森田真生「絶版本の贈り物」

J.クリシュナムルティ『英知の教育』

(『絶版本』柏書房 2022.10)

■J.クリシュナムルティ(大野純一訳)『英知の教育』

(春秋社 1988/4)

**(森田真生「絶版本の贈り物」より)

*「大切な誰かに、本を贈ったことがあるだろうか。」

「僕の書棚にずっと大切にしまわれているそんな思い出の一冊がある。二十年前、高校生のときに、当時お世話になっていた先生にもらった本だ。

H先生は「学校」という場が醸し出す世間の「常識」のようなものを、いつも飄々と超えていく面白い先生だった。そもそも本業は山伏である。学校では体育の授業を受け持っていたほか、僕が所属していたバスケットボール部のメンタル・フィジカルトレーナーでもあった。そんな先生に、悩みを打ち明けると滝に誘われた。あるいは瞑想の方法を指導してくれた。苦しいときに相談に行くと、いつもそっと世俗の外に通じる扉を開いてくれるのがH先生だった。

この先生にある日もらったのが、クリシュナムルティの『英知の教育』という本だ。」

*「H先生にもらった『英知の教育』も、いまは絶版本である。当時かたそうだったのかもしれない。少なくとも先生からもらったときには、新品ではなかった。ぴかぴかの新品ではないからこそ、代わりのきかない「この一冊」だと感じて、あれからずっとこの本を大切にしてきた。」

*「久しぶりにこの本を開いてみた。あのときと同じ本が、あれから二十年以上の歳月を経て、いまは京都の僕の研究室の書棚にある。まるでそこだけ時がとまったみたいに、H先生にもらったその人同じ姿のままだ。」

*「カバーには帯がついている。そこには次のようにオレンジ色の文字で記されている。

混乱と暴力と不道徳に満ちた社会の中で生き抜く実力を持ちながら、適合せず逃避せず、英知と愛を貫くことのできる 本当の意味で〈新しい人間〉の教育が急務である! 静謐で美しく、過激なまでに透明で魂を揺さぶる クリシュナムルティのメッセージ

この本は、僕にとってはH先生との交流の象徴のような一冊だ。」

*「これがインドにある二つの学校の生徒・教師とクリシュナムルティとの間で行われた対話の記録である。僕はこの本のほかにまだクリシュナムルティの著書を開いたことがない。そのため、本書を俯瞰的に論じることはできないのだが、少なくとも本書に表現されるクリシュナムルティの教育の思想は、明快で鋭く、純粋で、ときにかなり過激だ。」

*「たとえば「行動について」と題された章でクリシュナムルティは、生徒たちに向けて次のように語る。

木を忙し、それに水をやり、肥料を施すとき、刈り込み、剪定し、手入れするとき、それは道ばたで育つ木とはまったく異なる感じを持つ。

面倒を見る気持ちが愛情の始まりである。ものごとの面倒を見れば見る程、それだけ君たちは感受性豊かになる。

最近僕は庭の手入れに夢中だ。一つ一つの木や草名馬、コケのことを気にかけ、世話をしていると目に見えて彼らはいきいきとしてくる。庭に限らず、他(ひと)の声をよく聞くこと、目の前の事実をじっと観察すること、そうしながら、人を変えようとするより、まずは自分自身のものの見方や感受性を更新していくこと。これは、特にここ数年、僕が大切にしていることである。

クリシュナムルティは別の言葉で、同じことを生徒たちに語っているのだ。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜「第一部 生徒への講話と対話 1 教育とは何か」より)

*「教育とは、ただ本から学び、何かのことを暗記するというだけのことではなく、それがほんとうのことやあるいはうそを言っているかを、見、聞きしする術(すべ)を学ぶことでもある。そういうことすべてが、教育の一部なのだ。試験に合格し、学位を取り、就職し、結婚して定住するだけが教育ではない。それは、鳥の鳴き声を聞き、大空を見、えもいわれぬ樹木の美しさや丘の姿に眺めいり、それらと共に感じ、ほんとうに、じかにそれらに触れることでもある。だが、年を取るにつれて、そんなふうに見、聞きしようとする気持ちが、不幸なことに消え去ってしまう。なぜなら、心配事は増えるし、もっとたくさんのお金、もっといい車、もっと多くの、またが少しの子供を持ちたいと思うようになるからなのだ。嫉妬ぶかくなり、野心的で欲ばりで、妬みぶかくなり、その結果、大地の美しさへの感受性をなくしてしまうのだ。世界で、何が起こっているか知っているだろうか・現在のいろいろな出来事を、気をつけて調べてみなさい。戦争や反乱が次々に起こり、国と国が対立しあっている。(・・・)自分が安全ならば、ひとに何が起ころうといっこうに気にしない。そして、君たちは、こういうことすべてに合わせていけるよう教育されているのだ。世界が狂っているということ————お互いに争い、けんかし、いじめ、おどし、苦しめ、攻撃しあうということすべては、狂気なのだということが、わかっているだろうか。で、君たちは、それに合わせていけるように成長するというわけだ。それは、正しいことなのだろうか。社会と世バテるこの狂った仕組みに、君たちが進んで、あるいはいやいやでも適応するうようにすること。それが教育の目標なのだろうか。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜「第一部 生徒への講話と対話 6 恐怖について」より)

*「まず初めに、非常に静かに坐りなさい。ただし無理に自分を静坐させるのではなく、どんな強制もなしに静かに坐るか、横になるかすること。いいですか。では自分の思考を見守ってみなさい。自分が何を考えているか見守ってみなさい。すると君たちは自分の靴やサリーについて、自分が何を言おうとしているか、その鳴き声が君たちの耳に入ってくる鳥について考えていることがわかる。そのような思考をたどって、なぜそれぞれの思考が起こるのか調べてみなさい。自分の思考を変えないように心がけなさい。なぜある一定の思考が自分の精神の中に起こるのかを見ることによって、あらゆる思考と感情の意味をいかなる強制もなしに理解しはじめるようにしてみなさい。で、ある思考が起こっても、それを咎めたり、それが正しい、いやまちがっているというふうに善い悪いの判断を交えないで、ただ見守るようにし、それによってあらゆる種類の思考、感情を見る際に働く知覚、意識を持ちはじめるように心がけてみなさい。すると君たちは、どんな歪曲もなしに、どんな正邪善悪の判断もなしに、あらゆる隠れた秘密の思考、あらゆる隠れた動機mあらゆる感情を知ることだろう。そのように非常に深く深くのぞき込み、調べていくにつれて、君たちの精神はとてつもなく精妙で、生き生きしてくる。精神のどの部分も眠り込んでいない。精神は完全に目覚めている。

それは出発点にすぎない。そのとき君らちの精神はとても静まる。全存在が非常に静謐になる。それからその静謐をより深く、より先へと突き進むこと————その全過程が瞑想である。瞑想は片隅に坐って多くの言葉を唱えなり、何らかの画像を思いめぐらしたり、あるいは熱狂的で忘我的な空想に耽ることではない。

自分の思考と感情の全過程を理解することは、一切の思考、一切の感情から自由になり、そして自分の精神、自分の全存在が非常に静かになることである。そしてそれもまた人生の一部であり、その静謐で、君たちは水や木々や星を見つめることができる。それが生命の美しさなのだ。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜「第一部 生徒への講話と対話 7 暴力について」より)

*「世界にはおびただしい暴力がある。身体的暴力があり、また内面的暴力がある。身体的暴力とは他人を殺し、他人を意識的に、故意に、あるいは軽率に傷つけ、敵意や憎悪に満ちた残酷なことを言うことである。そして心の中で、皮膚の内側で、人を嫌い、憎み、責めることが内面的暴力である。内面的に、私たちは他人とだけではなく、自分自身ともいつもいさかい、闘っている。私たちは人々が変わること、彼らを自分たちの考え方に無理に従わせることを願う。」

*「君たちはまだ若いが、しかし年を取るにつれて、どんなに人間というものが内面的に地獄を味わうか、大きな不幸をなめるかに気づくことだろう。なぜなら彼はたえず自分自身と、あるいは妻子、隣人、神々と闘い続けるからである。彼は悲嘆に暮れ、混乱し、そして何の愛も親切心も寛大さも慈悲心もない。たとえ自分の名前の後に哲学博士と付けても、あるいは実業家になって数軒の家と数台の車を持っても、もし何の愛も愛情も親切心も思いやりももたなければ、彼は実際獣よりもなお悪い。なぜなら彼は、破壊的な社会に寄与しているからである。だから若いうちに君たちは、こういったすべてのことを知らなければならない・こういったすべてを示してもらわなければならないのだ。君たちの精神が考え始めるように、君たちはこういったすべてに触れさせられねばならない。さもなければ、君たちは世間並みの人間になってしまうだろう。が、愛なしには、愛情、非地震、寛大さなしには、人生はおぞますう代物になってしまう。それだから人は、これら暴力のすべての問題をよく調べてみなければならないのだ。暴力を理解しないことは、真に無知であること、英知なしに、教養なしにあることである。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜「第二部 教師への講話と対話 2 長期的展望について」より)

*「世界中で、権威主義的な政府、司祭、教授、精神分析医、心理学者といったあらゆる人間が、精神を管理し、型にはめ、監督することに携わっており、それゆえほとんど、自由の余地がない、真の問題は、強制的で、権威主義的で、残忍で、専制的なこの世界の中で、身近な間柄においてだけでなく社会関係においても、いかにしてその要求に適切に応えつつ、しかも自由に生きられたらいいかということなのである。思うに正しい教育とは、決まりきった習慣————いかに立派で気高いものであれ、いかに技術的に必要なものであれ————にはまらないように精神を養うこと、知識や経験によってではなく、それ自体としてとてつもなく生き生きした精神を養うことなのである。なぜなら、往々にして知識を持てば持つほど、脳はますます鈍感になるからである。

私は知識に反対しているのではない。しかし学ぶことと知識を習得することとは違う。知識の蓄積しかないところでは、学びはやむ。少しも獲得がないときにのみ、学びがありうる。もっぱら知識が重要になるとき、学びはやむのだ。知識を身につければつけるほど、精神はより確固不動に感じるようになり、それゆえ学ぶことをやめてしまう。学ぶことは断じて追加の過程ではないのだ。学ぶつつあるとき、それは刻々の活動過程である。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜「第二部 教師への講話と対話 9 否定的取り組みについて」より)

*「私たちのほとんどは安定願望から、理想、結果の追求、野心の達成等々からエネルギーを引き出す。たいていの人にとって、それがエネルギーです。善行を施してまわる人にとって、彼の活動は彼にとてつもないエネルギーを与えますが、いったん失敗すると絶望します。両者はあいともなうのです。そのようなエネルギーにはつねに意気消沈や挫折が付きものなのです。」

*「エネルギーは、あなたがそれを獲得しようとするやいなや破壊的なものになる。それを獲得しようとする願望は、当人の努力の目的になり、そこでもしそれを得られないと絶望するのです。」

*「破壊的なこのエネルギーの虚偽を見ること————それ自体が答えなのです。このエネルギーの破壊的性質を超越して、何がそうでないエネルギーかを言うことはできないのです。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜「第二部 教師への講話と対話 11 開花について」より)

*「あなたは自分が小事のとりこだということに気づいているでしょうか? なぜそうなのかよく調べてみなさい。自分が小事、たぶん多数の小事のとりこであるという事実を取り上げ、なぜかと尋ね、それを調べ、それを問い、見出しなさい。たったいまあなたがしたように、説明をならべて、それととともに退散してはだめです。実際に一つのことを取り上げ、それを見つめてみなければなりません。内面的に欲求不満m葛藤、抵抗といったものに取り組むことによって、外部を正すのです。内面の心理的葛藤が、小事のとりことになるという形で外部に表現され、今度がそれらを正そうと努めるのです。内なる葛藤や不幸を理解せずには、人生はまったく無意味です。もし自分が欲求不満であることを発見したら、そのときはそれを調べてみなさい。そして欲求不満を深く調べれば、それは怒り、過食、着飾りすぎなどを正すことでしょう。

皆さんが欲求不満をどう問うかが重要なのです。どう問いますか? 欲求不満が自らを開示し、開花するように、どのように問いますか?

思考は花開いてはじめて、自然に死ぬことができます。庭の花のように、思考が死ぬためには、それは花を咲かせ、実を結ばねばならないのです。思考に死ぬ自由を与えねばなたないわけです。同様にして、欲求不満が花開き、死ぬための自由が必要です。そこで正しい質問は、欲求不満が花開き、死ぬための自由がありうるだろうかということです。」

**(J.クリシュナムルティ『英知の教育』

〜大野純一「訳者あとがき」より)

*「明らかに公教育は災いです。政府は、人々が考えることを望んでいません。むしろ、人々が自動人形であることを望んでいる。そのほうが、人々にどうすべきかを教えこみやすいからです。そのように、現在の教育、就中政府の手中にあるそれは、ますますどのように考えるかではなく、何を考えるかを教えこむ手段になりつつある。なぜなら、もし人々が体制・制度から独立して考えるようになったら、人々は政府にとって危険な存在になるからです。だから、世界中で、どの政府も教育に介入しつるあるのです。人々が商品や弾丸を生産しているかぎり、左寄りの政府だろうと右寄りの政府だろうと、左うちわでいられるからです。正しい教育は明らかに政府にとって危険なので、それが施されないように注意することは政府の役割なのです。もし平和主義者の数が増えたら政府にとって危険な存在になりまねない。それゆえ人民を幼い子供の頃から管理せよ! 彼らが反戦、反国家、反体制に傾いたり、異なったイデオロギーを口にしたりしないようにさせよ! すなわち政府による監視であり、文部大臣による教育統制です。そしてこれは市民、政府に責任がある皆さんが、自由を欲していないことを意味しているのです。

*「もし第三次世界大戦があれば、それで何もかも終わりでしょう。逃げ延びるかもしれませんが、しかし人と人との間の敵意の問題を解決しないかぎり、いずれ第四次大戦が問題になるしょう。そしてそれは正しい手段、すなわち真の教育によってのみ、反戦の理想によってではなく、生に対するわれわれの態度、同朋へのわれわれの態度のうちにある戦争の原因を理解することによってはじめて解決できるのです。心の変化なしに、親善なしには、単なる組織は平和をもたらしはしないのです。これは国際連盟や国際連合によってすでに示されていることです。われわれ各人から始まらねばならない変容のために政府を頼り、外部の組織をあてにすることは、むなしく求めることです。われわれがしなければならないことは自分自身を変容させること、つまり日常生活におけるわれわれ自身の行動と思考と感情に気づくことなのです。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?