空港に新幹線を!(航空との競争・競合から結節・接続・連携へ)

※この記事は

私が以前(2019年頃)パワーポイントでスライドとして作っていたものを再加工し投稿したものです。単に作って手元に置いておくだけでは勿体無いと思ったので、皆様に公開したいと思いました。

【 記事本文 】

今回は「鉄道と航空が連携・役割分担する」という考え方をお伝えします。

その際、

まだ経由地や計画が具体的になっていない段階である「基本計画線」などを念頭に置いて申し上げます。

今後造る新幹線は沿線の地方空港に経由してほしい

新幹線は「既存の線路に概ね並行して線路が新設される」という特性を応用

※但し「終着駅」ではなく「途中駅」の形で

例:(既に開業している路線ではあるが)静岡空港に東海道新幹線駅が設置されるような形

新幹線ではない場合は在来線で「途中駅形式」を採ってほしい

例:宮崎空港

現在は終端駅になっているが、例えば右図のような線路付け替えを行なう

その際、

標準軌フル規格新幹線の複線以上に対応した規格の線路構造物で建設する

将来的に「フル規格新幹線の車両が走れる路線網」を拡大できる可能性を残すため

※参考例:

青函トンネル部分の線路は、最初からフル規格複線対応の構造物で造り、北海道新幹線新青森ー新函館北斗間開業前は狭軌在来線を敷設し在来線として営業

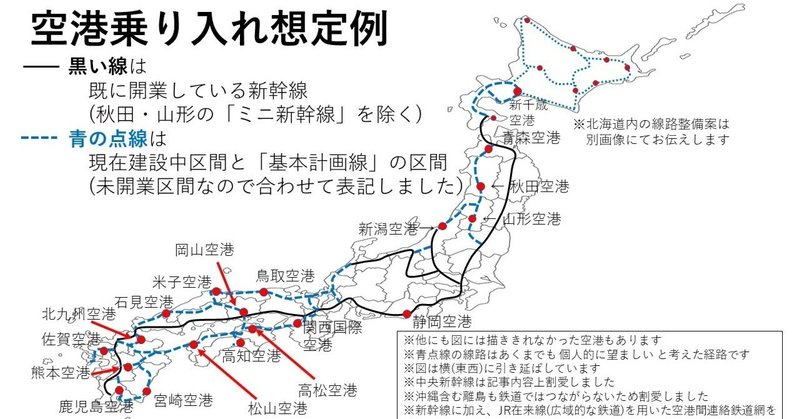

空港乗り入れ想定例

北海道内の詳細については下の図で↓

中長期的には様々な観点から新幹線線路による鉄道網を再整備する必要性を感じているので新幹線規格の鉄道網再整備案を描くことにしました。

参考記事は下記のリンク↓

そういう関係性を築くために新規に造る新幹線を空港経由にする必要がある

・鉄道(新幹線またはJR等の広域的在来線)は中長距離程度までの移動

(目安:昼行で500~700km前後)

・地方航空は鉄道では遠過ぎたり遠回りになったりする地方同士間を結ぶ路線

という役割分担する

併せて、空港で鉄道と航空間の乗り換えを図り使い分ける

新幹線(鉄道)と航空の間で共同運航(コードシェア)もあって良いと思う

※この記事で言う「コードシェア」とは

「新幹線(鉄道)の乗車を航空搭乗」

そして、その逆である

「航空搭乗を新幹線(鉄道)の乗車」

と見なす扱いのことです。

高速鉄道乗車を航空搭乗と見なす方法は欧州で採用例があるという

(「進む航空と鉄道のコラボ」より)

とは言え実務的には困難が予想される。でもそれはどんなビジネスにも言える。現実的にコードシェアが無理だったとしても

「新幹線(鉄道)と航空を組み合わせたような旅行商品」

という考えや営業施策も取れる

なぜ「地方都市同士」・「各地方間」を直接結ぶ必要があるのか

個人的に大事だと思う事を書いていますので、そのスライドの画像も掲載します。

そして、画像内の文章を念のため下記にも記します。

・現状の中長距離交通体系は「東京・大阪~各地」に偏った形

・及び交通政策等の議論においても同様の傾向

・「東京大阪等の大都市圏~各地」に偏った交通体系や思考のままでは「大都市一極集中・地方の過疎化」の構造が更に進む

・地方都市同士・各地方同士の交流拡大を図ることが「一極集中・地方過疎化」を抑制し「地域間の格差」等の是正に繋がる

・しかし、「地方」の公共交通は鉄道に限らずいずれも厳しい状況

→「地方都市・各地方」間の移動は不便さが残る(更に不便にも)

そのため各公共交通機関同士で「結節・接続・乗り換え」できる様にし、公共交通全体の利便性向上(需要創出)と公共交通全体の生き残りも図る

※

各交通機関は「競合・競争」の関係性で捉えられがちだがどの(公共)交通機関も厳しい状況。だからこそ、結節・接続・乗り換えできるようにして公共交通全体の利便性を図り、全体で生き残る戦略を採る必要がある

この考えを応用し、

鉄道(主に在来線)と高速道路が交差する箇所に鉄道駅と高速バス停を同じ箇所に集め結節すると尚良い

参考記事↓

空港アクセスはバスだけで充分か?

・バスだけでは空港アクセスの範囲がその空港最寄りの市街地周辺にしか及ばない

(「どこからバスが発着しているのか」というのが地元の者以外は把握しにくい。そのことが交通需要を限定的なものに狭めてしまう要因だと感じる)

一方、

鉄道(新幹線または在来線)が途中駅形式で乗り入れることで、その空港の利用範囲が大幅に広がる → 交通機関同士での「相乗効果」も生まれる

(鉄道は遠方に居ても路線体系を把握しやすく、事前の旅行計画も立てやすい)

運賃・所要時間の観点からも

バスは近距離のアクセス

鉄道はより広域的なアクセス

という役割分担・棲み分けする関係性がよい

(新幹線は特急料金必要。運賃・所要時間的に中距離以上の移動に適する)

新幹線の誘致活動をする際は

「我先に新幹線を!」というのではなく、

「自分たちの地域と他の地域の新幹線(または在来線)と空港を連携させていく、そして(大都市圏だけでなく)『地方同士』でも交流拡大を図る」

という考え方で新幹線を誘致してください。

そうすれば、整備新幹線および地方空港の役割や「付加価値」がより高まり、新幹線及び地方空港整備活用への予算拡大と新幹線(広域鉄道網)の早期実現につながるからです。

(経済・観光・文化等で交流する地域が増えるとこれまでになかった様々な可能性が引き出される)

西九州新幹線の佐賀空港経由は「地方」と「交通」が生き残るための大きな鍵

あえて佐賀駅経由にせず、佐賀空港経由にすると、佐世保方面と肥前鹿島までの在来線(特急) そして新幹線の両立ができる

(在来線もJRのまま運営できる)

今後の地方と交通のためにも佐賀空港経由で造られてほしい

※2023年1月24(火)追記

新幹線の空港経由で得られる交通事業者の利点

この項目では、

交通事業者(鉄道会社・航空会社)にとって「新幹線の空港乗り入れ」を行なう上での利点について考察します。

鉄道会社・航空会社双方が得られる利点

1●「移動距離」で棲み分け。乗客を「奪い合う」から「創り出し合う」関係に

移動距離の目安:

新幹線 →約500~700km程度まで(約4時間以内で移動できる範囲)

国内航空→新幹線でも遠い距離及び鉄道網では遠回りになる区間

→競合関係ばかりではなく「連携関係」を構築できる。空港での接続・乗り換えにより広域的な移動範囲が飛躍的に広がり、お互いに乗客を創り出しあう関係に

※なお、

新幹線は在来線との接続も重視し、全国の

在来線ー新幹線ー国内航空

という交通体系を築く。するとさらに隅々までの全国広域的な移動が出来て広域的な交通需要を生み出せるでしょう。

2●地方格差是正により地方路線の経営改善に

鉄道や航空に限らず様々な業種で「地方」での経営が厳しいのは地方格差・地域格差が進むから。全国広範囲の行き来が出来る(し易くなる)と様々な交流も生まれる。そうして地方格差是正が図れると自ずと人口や「関係人口」なども増え地方路線の経営改善にもつながる

※交流の関係性は 各地→大都市←各地 だけでなく

各地←→各地(つまり「地方同士」)の交流も重視することが重要

主に鉄道会社が得られる利点

むやみな最高速度追求にこだわずに済み、最適な速度で運行可能に

既存の新幹線が時速300km以上の最高速度を追求するのは主に航空との競合があるため。競合関係になるのは新幹線も航空も現状では

各地→大阪・東京←各地

という大都市一極集中型の交通体系になっているため。

しかし、これから造られるべき新幹線路線は東京・大阪以外の地方都市同士も結ぶ役目がある

先に申し上げたように、新幹線と国内航空が移動距離で棲み分け・連携し、乗客も移動距離で使い分けしていくならば、新幹線は必ずしも超高速な最高速度追求にこだわなくて済む。

そして建設・維持管理費を効率化でき、運行管理もし易い適切な速度で運行できる

※これから造られるべき新幹線では発想を変え、建設・維持管理費面での実現性、開業後の運行管理も見据え、

最高速度を今よりも「控えめ」にする考えが広まってほしい

なお、

既存新幹線路線を中心に超高速な最高速度で運行する必要がある路線・区間ではそうするのが良いと思う

主に航空会社が得られる利点

1●羽田空港など混雑空港の混雑緩和

特に国内路線が羽田空港に偏ることによる混雑や、発着枠の取り合いと言った諸問題の是正につながる。地方空港同士を結ぶ航空路線も運航するようになるため

なお、個人的には 佐賀空港ー福岡空港ー北九州空港 間も新幹線で結び、福岡空港の混雑緩和に佐賀・北九州空港を活用してほしい。その役目を担えるのが新幹線の空港経由。

2●航空会社同士の棲み分けもできる(競合関係と連携関係の使い分けも)

国内路線が 各地→羽田←各地 に偏ると航空会社も路線が偏り、航空会社同士も競合関係に。ある程度の競合関係は価格競争を起こし乗客目線の目先の利益ももたらしはする。しかし、度の超えた競合関係による極端な低価格が広まると収入低下により交通機関の品質を損ね、交通網の崩壊を起こす危険も。

新幹線の空港経由により相乗効果を起こせば地方空港ー地方空港という航空路線就航もし易くなる。そうなると、A地方空港ではA航空会社、B地方空港ではJ航空会社といった航空会社同士での棲み分け関係も築ける。

そして度の超えた競合関係から、

航空業界内でも競合関係と連携関係を適宜使い分けるような関係性の構築もできる

終わりに

整備新幹線が遅々として進まなかったことを逆手に取り、

今後造る新幹線は沿線空港経由にすることで公共交通全体の利便性向上と「地方」および地方交通の生き残りや発展につながることを強く願っています。

なお、

記事冒頭で申し上げた通り、この記事は元々パワーポイントで作成していたスライドを再加工し投稿したものです。

そのスライド、実は2019年に作成していました。

そして、

その2年後の2021年、私は以下の記事を作成し投稿しています。

時系列で整理すると

2019年・・・この記事の基になったスライドの作成

2021年・・・上記の「基本計画線の新幹線整備に必要なこと【整備新幹線】投稿

2022年・・・2019年に作成したスライドを基にこの記事を投稿

このようになります。

従って、上記の「基本計画線の新幹線整備に必要なこと」(2021年9月投稿)の記事内容の一部は、今回(2022年9月)投稿する記事と共通する内容も含まれています。似たような内容を繰り返し投稿することになってしまいましたが、今後の社会の維持発展に役立ってほしいと思い、投稿することにしました。

もしよろしければサポートおねがいします。このnoteでは提案型の意見投稿になるよう努めて参ります。