記事一覧

【73】非対面が増えた今こそ学びたいパソコンスキル本『パソコン仕事が10番速くなる80の方法』田中拓也

仕事を進めるうえで対面でのコミュニケーション機会が減ると、必然的にパソコンと向き合う時間が増えてきます

webミーティングが増えるなかでも、対面であれば伝えやすかったことも資料が必要になることも多いような気がします

パソコンに向かっている時間は「仕事をしているつもり=作業」になりやすいので、可能な限り時間を減らす努力が必要になります

本書は、仕事の本質的な部分に直接効果があるとは思いませんが

【70】著者の思考をトレースしやすい勉強になる種本『水危機ほんとうの話』沖大幹

未来予想の本をいくつか読んでみると貴重な資源として「水」を挙がってきます

いずれの本でも予測の中核という位置づけではありませんが、他の資源に比べて意識する機会が少ないので印象に残りました。具体的には、人口増加や気候変動により食糧問題が深刻化するが、その際に必要となる水資源の重要性が増すという内容です

さらなる情報を収集するために次の本を選びました

著者は水文学者で東京大学生産技術研究所教授で

【69】コンサルタントによる功罪告白『申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。』カレン・フェラン

本を選ぶときにタイトルはとても重要な要素です

書店で紙の本を探すときは、装丁にも目がいきますが、電子書籍ではよりタイトルが重要な要素になってきます

もちろん目次やはじめにを読むことでタイトルと中身のギャップを把握できる場合もありますが、本を読む人にとってタイトル詐欺は避けて通れない問題だと思います

その点で本書は非常に購買意欲をそそるという意味で「いかにも」なタイトルですが、決してタイトル詐

【65】非合理の徹底による差別化『ドン・キホーテだけが、なぜ強いのか』坂口孝則

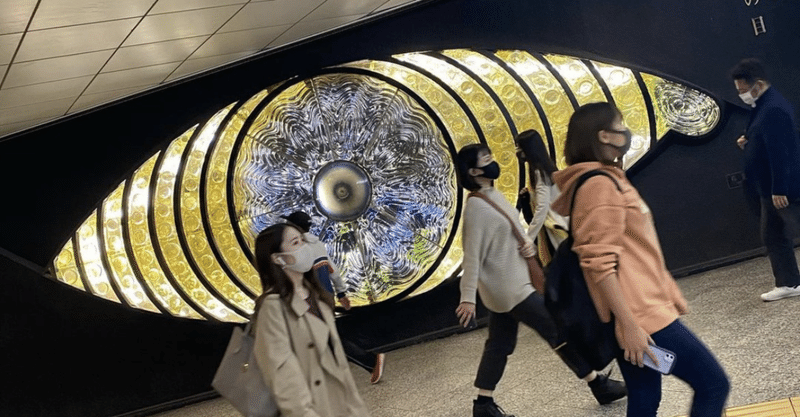

タイのバンコクで日用品を探すときに重宝するのが『ドン・ドン・ドンキ』

『ドン・ドン・ドンキ』は、激安の殿堂『ドン・キホーテ』の東南アジア業態で現在2店舗を運営しており、来年には撤退する東急百貨店の跡地に3店舗目の出店を予定しています

東急百貨店だけでなく、伊勢丹も昨年タイから撤退するなど日本式百貨店が苦戦するなか、ドン・キホーテが出店を加速するのは現在の小売業界の状況を象徴しているように感じま

【63】著書を3冊続けて読んでみて『君に友だちはいらない』瀧本哲史

『2020年6月30日にまたここで会おう』『ミライの授業』に続いて3冊連続で瀧本哲史さんの本を「著者買い」するほど響きました。瀧本さんの著書を読んだことがない方は一度手にとってみることをおススメします

自ら考える若者を増やすことでより良い世界へのパラダイムシフトを起こすことが著者の信念であり、それを実行するための手段として執筆や講演活動をしている言行一致がシンプルにカッコいいと感じました。また「

【61】脱カリスマ/伝説の講義で出された最後の宿題『2020年6月30日にまたここで会おう』瀧本哲史

この本のタイトルを最初に見たとき、出版社を疑う気持ちがありました

2019年に亡くなった著者が2012年の講義で伝えたメッセージである「2020年6月30日にまたここで会おう」をタイトルに据えており、商業的な意図を疑ってしまったからです

しかしそれは思い違いで、著者の本気のメッセージを伝えるに最も相応しいタイトルだと読後にはわかります

本書は2012年6月30日に東京大学の伊藤謝恩ホールで行

【60】「好き」から個人で価値を提供する『あえて数字からおりる働き方』尾原和啓

昨年末から別組織に移ったため、これまで当たり前であった組織に所属して働くことについて考える機会が増えました。また、組織を意識し始めると個人としてどう働くかも同じように気になってきます

似たテーマの本を読んでいると、20世紀を代表する大企業が終身雇用制度が限界であることを認めており、会社に尽くせば安泰、何とかなる時代が終わりつつあることは間違いなさそうです

じゃあ自分で事業を起こしたり、副業を始