【後編】東大寺学園中と洛星中の国語の解き方の違いと直前の対策法

東大寺学園と洛星中の違いについて前回の記事で後編を書くといっておきながら、かなり経ってしまいました。

思っていた以上に多くの方に読んでいただいている(ありがとうございます)ので、改めて後編も書こうと思います。

はじめに

さて、両学校のアプローチの違いということで書いている記事なのですが、改めて予め断っておかねばならないことがあります。

それは、この記事は前提として、あくまで真正面から本文に向き合うことの上で書いているものであるという点です。

しっかりと語句の意味と向き合い、一文一文の意味を考え、段落や展開を意識する。

そうした脳に汗をかきながら「本文と必死に対峙する」という読み方が何より大事で、その上の記述へのおこし方のアドバイスというのが本記事のコンセプトです。

どちらの学校も毎年、こうした本文へ向き合う姿勢を求めてくるような非常に硬派で良質な出典および問題です。

今回僕が書いている内容も、「この公式にあてはめれば答えが書ける」「本文の該当部分だけ見ればいい」といったものではなく、本文との全力の向き合いの上にあるものです。

ここの部分を理解した上で続きのお話を読んでいただければ幸いです。

東大寺学園中と洛星中の解答アプローチの違い

前回も書いたように、この二つの学校は非常に良質な問題を出題する点においては共通していますが、安定して合格ラインに乗せようという観点から見るとき、効果的なアプローチが異なるように感じます。

設問から出題者の意図を汲み、ばっちりと正解の記述解答を頭に想定しながら仕上げるのが東大寺、それに対して設問から解答のために必要な本文の該当範囲を予測し、その範囲に含まれる要素をひとつでも多く見つけ出し、理解を深めていくのが洛星という印象です。

ボルダリングでたとえるなら、登り始める前にじっと崖をみつめて、上まで登りきれるルートを検討するのが東大寺、実際に登りながら岩肌と向き合って少しでも上を目指すのが洛星という感じです。(図示するなら以下のとおりです)

東大寺学園

洛星中

前者の学校に対して後者のアプローチをすれば、時間制限に間に合わないあるいは何を書けばいいのかわからず白紙解答になってしまう、後者の学校に対して前者のアプローチをとれば、薄い内容とみなされ大幅減点をくらう可能性がでてきます。

おそらく、一方の学校が得意で、もう一方の学校が苦手という方はこうした点でつまずいているのではないでしょうか。

それぞれの学校の問題を苦手とする子の特徴

一方の問題が得意で、もう一方の問題が苦手と感じるお子さんの特徴について考えていくために、改めて両者の問題の特徴を整理しておきたいと思います。

問題へのとっかかりは簡単だけれど高得点を目指すにつれ非常に深く精密な読みが要求される洛星中学校の問題に対し、解答の入り口で非常に高度な思考が要求される東大寺学園中学校。

こうした特長から考えると、物語を共感型で読んでいたりまず解答の「型」ありきで問題に向き合うタイプ、そして本文に用いられている語句をそのままきりはりする子がとくに苦手と考えられるのが洛星中学校の問題でしょう。

このタイプの子は良くも悪くも自分の理解力を超える情報や問題に出会ったときに、自分の理解力で処理できる範囲の情報を元に判断をしがち。

2022年の洛星中学校の問題で言えば、泣き出した理由を「自分の罪を指摘されて悲しかっ

た」で片付けて終わりという感じでしょう。

それにいたるまでの経緯を踏まえれば、先生の言い回しから「嫌われたくない」「罪の意識」「周囲の生徒とは違う声かけに対する心情」etc…とどんどん深く心情を探っていくことができるのですが、上記のタイプの子はこういった思考の展開が苦手な印象です。

結果、どこかふわっとした解答に落ち着きがちになったり、思いもよらぬ登場人物(19年の「虚無僧」や21年の「山椒魚」など)だったときにとんでもない方向に話がとんでしまうという事態に陥りがち。

一方、いきなり解答を書き始めようとする子や俯瞰的に内容を捉えることを得意としている子が苦戦するのが東大寺という印象。(算数が得意で瞬発力で高得点が取れる子もここに該当することが多いように思います。)

このタイプの子は、自分の直感で頭の中に「正解」のアタリをつけてから、それに必要な情報を集めてパワーで答えに仕上げていきます。(算数で瞬発力で高得点を狙える子をここに入れたのはそのためです)

このやり方でも設問が直接的な学校、あるいははじめから解答に幅を持たせてある学校であればいいのですが、東大寺学園のように明確な意図を持って組まれた問題だと、その「直感」が必ずしも通用するとは限りません。

そのため、高度に練られた設問の場合(18年の小説の問4や17年の小説の問8など)、問題を前に糸口が見つからず空白のままタイムロスを起こしてしまう場合がでてきてしまうのです。

学校別の記述対策

それぞれの学校の記述の対策をする際、僕は全くちがうアプローチをとります。

(先述したとおり、あくまで本文をじっくり読み解く訓練を積み、あとは記述という形のアウトプット部分で苦戦している生徒さんの話です。決してテクニックに走るという話ではありません)

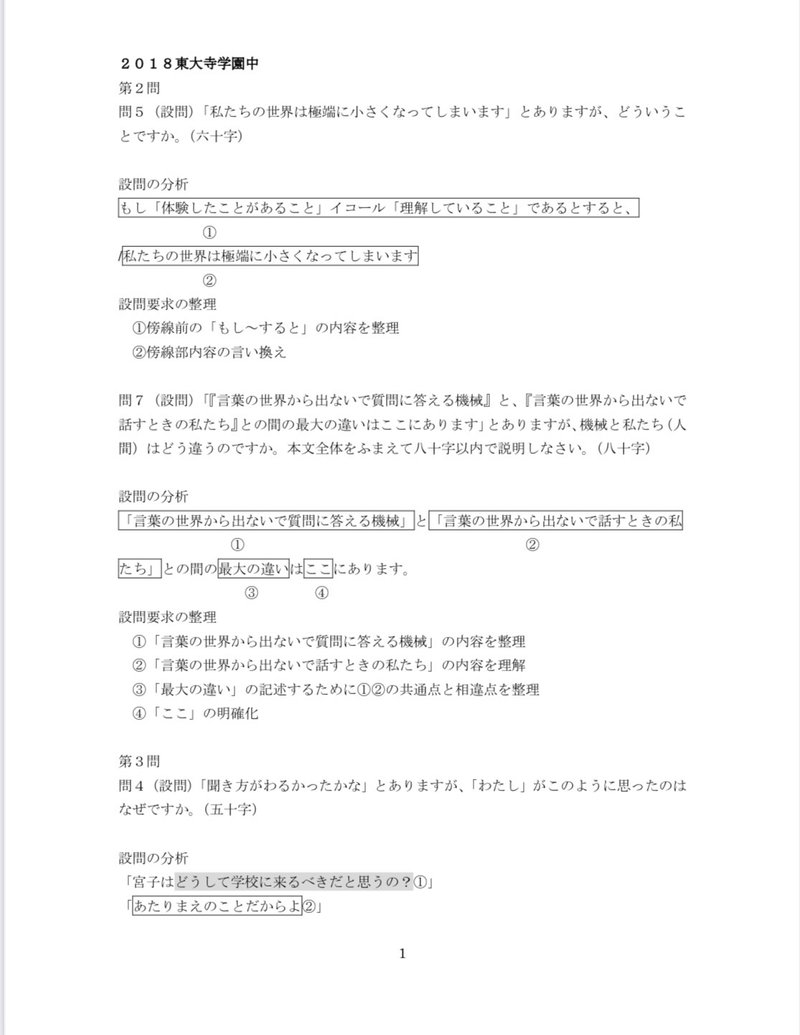

具体的には、東大寺学園の場合は過去問に取り組む際、下記のような設問要求と解答の方針を示したプリントを渡します。

これはいわばこの学校の問題に取り組む際の補助輪のようなもの。(この二つに加えて、実際の思考プロセスと解答例までまとめたバージョンも本人の解きなおし終了時点で配布します)

はじめはこれを見ながら設問から解答像を探る訓練をしつつ、徐々に一人で設問要求をたどる意識を身に着けてもらいます。

これと添削をあわせて記述の精度をあげていくのが僕の東大寺学園の記述対策です。

一方洛星中学校の記述対策を行う場合は次のようなシートを用意しています。

これは僕がそれぞれの記述問題を難易度別に分類、そして模範解答の記述答案(生徒自身が分析できるように、(よほどのことがなければ)過去問の模範解答をベースに作っています)、を構成する要素と要素ごとのとりづらさをまとめたものです。

後ろには知識・選択肢の点数を入れてあり、合格県内に入るのに必要な具体的な記述力と漢字・選択問題の得点率のシュミレートができるようにしてあります。

これと添削をあわせることで毎回の過去問演習を通して、具体的に記述の取れる要素を少しずつ増やしていくというのが僕の洛星中学校の対策です。

一見機械的なことをやっているように見えてしまうかもしれませんが、実態は「深読み」を要素に分けることで、じっくり丁寧に深いところまで把握する練習をするイメージです。

もちろんアプローチは様々かと思いますが、個人的に再現性が高いのがこのやり方です。

多少コツは要りますが、こんなプリントやエクセルがなくとも、設問要求という視点を身につけさせることや、解答を要素にわけて取れる部分を増やしていくということは家でも不可能ではありません。

もし、その部分でつまずいていて、かつここまでの内容にご納得いただけることがありましたら、ぜひご活用ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?