僕が大橋貴洸七段を好きな理由

※全文無料です。この記事が面白いと感じたら、投げ銭していただけると励みになります。

今回は自分が大橋貴洸七段を好きな理由を書いていきたいと思います。少しの間お付き合いいただけると幸いです。

将棋同好会に入会

高校2年生の秋、ずっと興味があった将棋をやりたいと思い、強豪のテニス部に所属していたにも関わらず将棋同好会に入りました。うちの高校では兼部は認められていなかったのですが、同好会だったのでルール上はOKということでした。テニス部員みんなに反対されましたが…。

あまり褒められたものではないですが、受験勉強そっちのけで取り組んだので半年で初段から二段くらいにはなれました。高校3年生になり、最初で最後の団体戦を控えた僕は、どの戦法を使おうかなーと毎日考えていました。

NHK杯

そんなある日、日曜日のひと時を楽しむために、僕はリモコンに手を伸ばして「2」のボタンを押しました。時刻は午前10時半、NHK杯が始まりました。

対戦カードは、大橋貴洸四段vs千田翔太七段(段位はいずれも当時のもの)。千田翔太七段は当時あまり主流とは言えなかった角換わり腰掛け銀の▲4八金・▲2九飛型(△6二金・△8一飛型)を積極的に採用しその有用性を知らしめ、現代角換わりの礎を築いたともいえる棋士です。対して大橋四段は今を時めく藤井聡太八冠(2024/5/11現在)に勝ち越していた数少ない棋士です。竜虎相搏つ見ごたえのある対局になりそうで、僕の胸は踊りました。

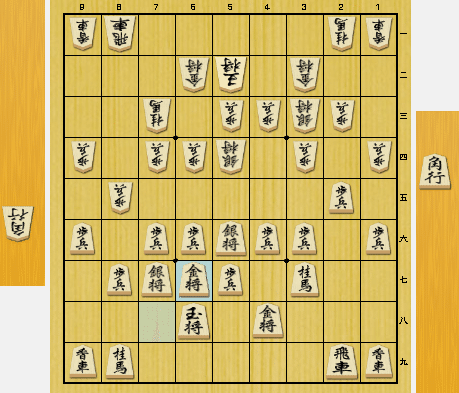

戦型は角換わり腰掛け銀になり、下図の局面まで進みました。

今でこそ角換わりは先手必勝形と界隈では結論が出ていますが、当時は逆に先手が苦戦を強いられていました。というのも、△5二玉~△4二玉とひたすら待機するのが強敵だったからです。

当時は打開方法が確立されておらず、▲7九玉から▲3五歩だったり、▲4五桂だったり、▲8八玉だったりと色々な手法が試されていましたが、どれもうまくいっていない印象でした。

大体こういうのは1、2ヶ月、早ければ数週間で対策が発見され、流行が移り変わっていくのが通例でした。しかし、先手はこの対策を発見するのに半年ほどかかったのです。一種の閉塞感ともいうべき空気が流れていたのは事実でした。

今でこそ強い将棋ソフトが出回り、誰でも簡単に研究ができるようになりましたが、当時はアマチュアではソフト研究は主流ではなく、プロ棋戦は貴重な勉強の材料でした。毎回毎回同じ序盤にされたら見てる方はたまったものじゃありません。心の中で祈ります。

△5二玉指すな!

△5二玉指すな!!

△5二玉指すな!!

△5二玉指すな!!!

△5二玉指すな!!!!

千田七段はひょいと玉を持ち上げ…。

まあ、そうだよな…。中終盤は参考になるからいいかな、と思いました。

しかし、大橋四段の一手は、過去に前例がないものでした。

衝撃的な作戦

大橋四段は▲6七金と指しました。

まだ意図が見えてきませんね。

千田七段は一瞬慌てたように見えましたが、ポーカーフェイスを崩しません。初志貫徹待機策を取ります。

△4二玉 ▲7八玉 △5二玉 ▲6八金 △4二玉と進みます。

なるほど、大橋四段はこの形を作りたかったのか、と思いました。通常形とは違うものの、先手玉は好形と言えるでしょう。

しかし、大橋四段はもう一つ上の工夫を用意していました。

それが▲5八金左です。

解説者も戸惑っていましたが、この後の展開を見てなるほどと唸っていました。

△5二玉 ▲4五銀

勢いよく銀をぶつけました。通常形だと▲4七銀と放り込まれる手があるので良い手ではないのですが、この形だと▲5八金がその筋をカバーしています。これについては後ほど補足します。

千田七段もそれを察知して△6三銀と引きましたが、▲5六角で攻めが途切れない形になりました。

画期的な作戦で、後手の△5二玉~△4二玉の待機策を打開することが出来ました。まだ互角の範疇ですが、一番難しい課題をクリアできたので、先手としては満足でしょう。

難解な中終盤

手が広く難しい選択を迫られた千田七段ですが、△7二金を選択しました。これは流石の一手ですね。

先手は当然攻め続けます。▲1五歩 △同 歩 ▲3四銀 △同 銀 ▲同 角

△3三銀だと駒を使いすぎてジリ貧になる恐れがあります。なので△3三金と節約しました。以下、▲5六角 △5五銀

角は逃げられないので攻め合いです。▲2四歩 △同 歩 ▲2二歩 △5六銀 ▲同 歩 △1三桂 ▲4五桂 △3四金 ▲2一歩成 △2五桂 ▲1一と △3七歩

さて、△3七歩は次に△4五金▲同歩△4六桂を狙っています。それを察知して▲6七金として防ぎますが、△3八歩成 ▲同 金 △5八角で喰らい付きます。

先手は活躍できていない飛車を活用しようと▲5九飛としましたが、△3六角成 ▲5五歩 △4五金 ▲同 歩 △3七桂成で 差がついてしまいました。

先手は▲5四香と勝負手を放ちますが、△同 歩 ▲同 歩 △5八歩 ▲2九飛 △3八成桂 ▲2四飛 △5九歩成 ▲5三銀 △6一玉

▲6二銀打 △同 金 ▲同銀成 △同 玉 ▲5三金 △7一玉 ▲2一飛成 △8二玉 ▲8三金 △同 玉 ▲8一龍 △8二金 ▲9一龍 △6九馬まで、104手で後手の勝ちとなりました。

大橋四段の工夫された序盤の作戦、また千田七段の角換わりのセンスが光った好局でした。

一つの疑問

目新しい序盤、迫力ある中終盤の攻防を見終えて満足げな僕の頭に、一つの考えが浮かんできました。

これ△4二玉型の方が条件良くね????

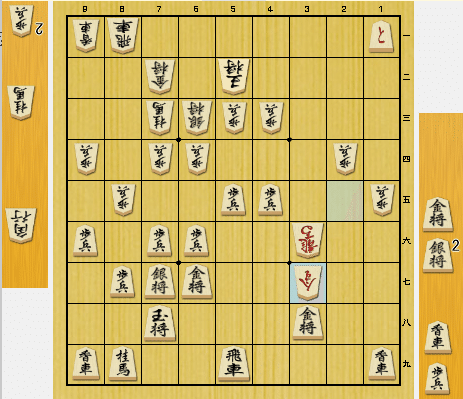

局面を戻します。

大橋千田戦は、先手は1・2・3筋を攻めましたが、後手が受け流して逆方向に逃げるという展開になりました。

ということは、手数を調整して△5二玉型ではなく△4二玉型にできれば、もっといい条件で仕掛けられるのでは?と考えたのです。うーん、我ながらなかなかいい考えだ。

もし大会で先手で角換わりに誘導出来たら、この作戦で行こうと決めました。

いざ実戦

そして迎えた大会当日、戦型は角換わりになりました。

大橋四段は序盤に金を繰り替えていましたが、自分は直接この形を目指しました。ここで△5二玉と指してくれれば、例の作戦が使えます。

△5二玉指せ!

△5二玉指せ!!

△5二玉指せ!!

△5二玉指せ!!!

△5二玉指せ!!!!

△5二玉以下、▲6六歩 △4二玉 ▲4五銀と進みました。

△6三銀なら▲5六角で条件が良くなってそうです。

相手は△5五銀と躱してきました。というのも、通常形ではこれが最善の応手だからです。しかし、これに対する解答もしっかり用意していました。

それが、▲5六銀 △4六銀 ▲4五桂 △4四銀 ▲2八角です。

通常形だと△2六角や△4五銀▲同銀△4七銀成でだめなのですが…。

今回は同様の手順をやられても、▲同金左(右)と取って問題なしです。

ここから後手が暴れてきたのを完璧に受け切って勝つことが出来ました。本当はこの後の展開も解説したかったのですが、なにしろ数年前の話なんで忘れてしまいました…。

友達に教えてもらったら、どうやら戦った相手はかなり格上らしかったです。強い相手に一発入れることが出来た大橋四段の作戦に感謝するとともに、将棋の序盤の面白さに目覚めた瞬間でした。

以上が、僕が大橋貴洸七段を好きになった理由、そしてひいては序盤研究家になった理由でした。

大橋貴洸七段は色鮮やかなスーツを着ることでも知られており、エンターテインメント性も抜群です。

見る将だけど好きな棋士がいないんだよな…という人がいましたら、大橋七段はいかがでしょうか、という記事でした。

また、この記事を書くのにこちらのあらきっぺさんの記事を参考にさせていただきました。

大会で▲4五桂△4四銀▲2八角という手が指せてのは、当時高校生の僕がこのブログを見ていたからなのです。なので勝てたのはあらきっぺさんのおかげでもあるのですね。この場を借りてお礼申し上げます。

おまけ(執筆中)

折角なので、大橋流▲7八玉・▲5八金・▲4八金型の形を深掘りしていきましょう。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?