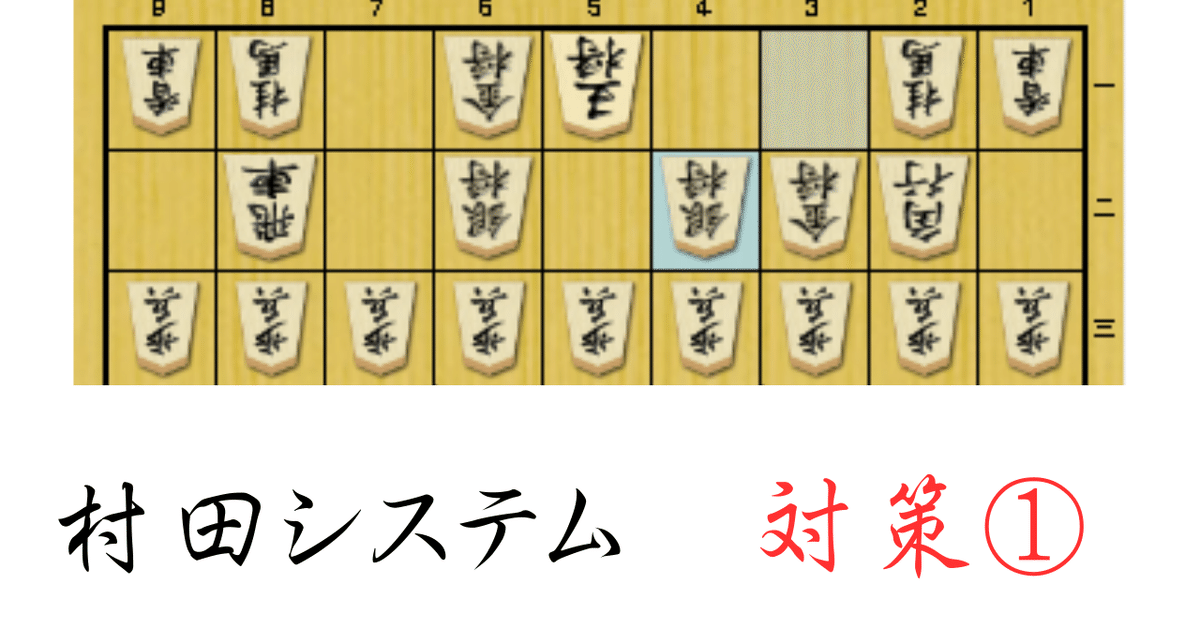

村田システム対策① ~後手番村田システム編~

先日の王座戦挑戦者決定戦で、村田六段が対藤井6冠のために用意した秘策が「村田システム」だ。村田六段は圧倒的な作戦勝ちを築き、この作戦の優秀性を世間に知らしめた。

元々、相掛かりで△6二銀型(▲4八銀型)はアマチュア界では一定数の支持を得ており、これを機にさらに数が増えると思う。そこで、今回から村田システムの対策を研究していこうと思う。第一弾は後手番村田システムだ。

▲2六歩 △3二金 ▲7六歩 △6二銀 ▲2五歩 △4二銀 ▲3八銀

▲3八銀に△5四歩の変化

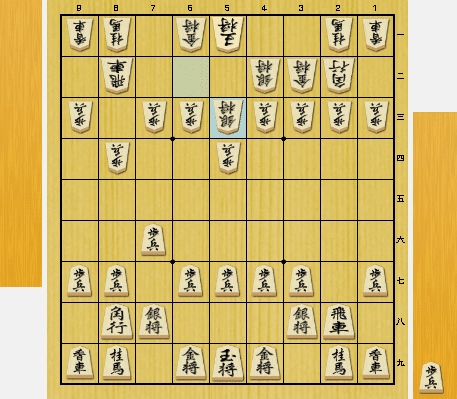

△5四歩 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲2八飛 △5三銀右

▲2七銀 △4四銀 ▲3六銀 △3四歩

ここは▲4六歩でより良さを求める。

先手は、①▲2七銀からの棒銀 ②▲4七銀からの鎖鎌銀 ③▲4七銀から持久戦 の3つの構想を使い分けて戦う。

▲4六歩以下、△8四歩と△4四歩がある。

▲4六歩に△8四歩の変化

以下、▲4七銀

・▲4七銀に△1四歩の変化

①△1四歩の変化は作戦勝ちに持っていくまで複雑である。△1四歩以下 ▲3六銀 △1三角 ▲4八飛 △8五歩 ▲1六歩 △3一角

▲2五銀だと、△4四歩 ▲2八飛 △4三銀 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 銀 △2二歩 ▲2三歩 △3四銀

△3一角以下、▲7八金 △4一玉 ▲6八銀 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲2八飛 △8二飛 ▲8七歩 △2二金 ▲3五銀 △3二玉 ▲5八金 △7四歩 ▲9六歩

△7五歩 ▲同 歩 △6四銀 ▲7四歩 △6五銀 ▲7七銀(△7六銀を防ぐ) △7四銀 ▲1五歩 △同 歩 ▲1四歩

▲9六歩と突くことで後手の攻めを完全に受け止めることができた。あとはゆっくり端攻めをするだけである。

▲1四歩に△同 香は▲8六銀として角道を通してから、▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛の筋を狙っていいし、▲1四歩に対して放置は ▲2四歩 △同 歩 ▲同 銀 △2三歩 ▲1五銀~▲2四歩 △同 歩 ▲同 銀 △2三歩 ▲1三歩成の筋を狙っていい。

①△1四歩の変化は相当複雑だったが、後手の攻めを受け止める→△1四歩を咎めて端攻めの流れを押さえておこう。

・▲4七銀に△8五歩の変化

②△8五歩 ▲3六銀 △3四歩 ▲2二角成 △同 金 ▲8八銀 △3三桂 ▲7七銀 △4四歩 ▲7八金

これは△8五歩が全く活きていない。△3三桂に代えて△8六歩だと▲7七角の両取りの筋があるのが後手としてはネックだ。

・▲4七銀に△4四銀の変化

③△4四銀は鎖鎌銀を受ける手で、▲3六銀なら△3四歩 ▲2五銀 △3三銀上で大丈夫。

一例として、▲7八金 △8五歩 ▲3六歩 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲3七桂 △8二飛 ▲8七歩 △3四歩 ▲4八金 △4一玉 ▲4五歩 △3三銀 ▲5六歩 △5三銀 ▲6八銀 △7四歩 ▲2九飛 △6四銀 ▲5八玉といった感じか。

いつでも▲3五歩△同歩▲3四歩から戦いを起こせるので、これははっきり作戦勝ち。角交換になれば先手陣のバランスの良さが光る。

・▲4七銀に△4四歩の変化

④△4四歩は旧式雁木(△5三銀型雁木)に組もうとする手だが、鎖鎌銀にしてそれを許さない。△4四歩以下▲3六銀 △3四歩 ▲2五銀 △3三銀 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 銀 △同 銀 ▲同 飛 △2三歩 ▲3四飛 △4一玉 ▲3六飛 △8五歩 ▲7八銀

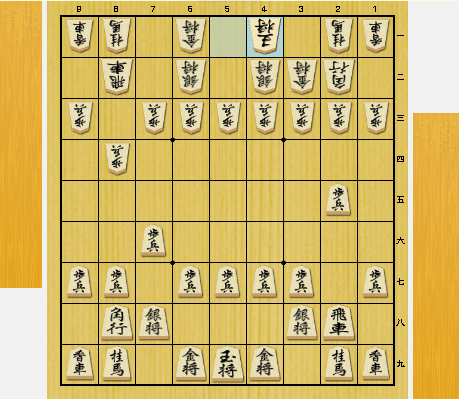

▲4六歩に△4四歩の変化

▲4六歩に対して、△8四歩ではなく△4四歩もある。繰りかえしになるが、△4四歩は旧式雁木(△5三銀型雁木)に組もうとする手である。

▲4六歩 △8四歩 ▲4七銀 △4四歩との違いは、△8四歩の一手を省略できるかどうかで、△4四歩以下▲4七銀だと△4三銀 ▲3六銀 △3四歩 ▲2五銀 △3三桂でぴったり受かる。

▲4七銀に代えて▲2七銀を選択する。

同様に雁木を目指すと、▲1五銀という手がある。

よって後手は雁木ではなく矢倉に組むことになる。先手は高美濃に組むのが一例か。

このように構想①~③を使い分けることで、後手の様々な駒組みに対応することができる。

▲3八銀に△8四歩の変化

△5四歩では先手が作戦勝ちにすることができたが、△8四歩ではどうか。

ここから棒銀をするとうまくいくのかどうかやってみる。

▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲2八飛 △8五歩

▲2七銀 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲7八金 △8二飛

▲8七歩 △3四歩

逆に言えば、5筋の歩を突かせることで角交換を牽制することができる。そのために、▲7八銀とする。

▲7八銀に△8五歩の変化

△8五歩なら、▲6六角 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛

・△同 飛に▲7九金の変化

▲7九金だと、△7二金 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲2五飛 △7六飛 ▲8五飛 △8三歩 ▲9六歩 △7四飛 ▲9五歩 △5二玉 ▲4八玉

▲7七桂~▲9四歩 △同 歩 ▲9三歩の攻めが狙えるため、先手ペースだろう。

・△同 飛に▲2四歩の変化

▲2四歩だと、△同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲8四飛 △同 飛 ▲同 角 △3四歩 ▲7七桂 △7一金 ▲6六角 △同 角 ▲同 歩 △8八飛 ▲5六角

▲7八銀~▲6六角で、▲8四飛と飛車交換を挑むのが▲7八銀とした時からの先手の狙いだった。(▲7八銀は当然飛車交換に強い)

▲7八銀に△5四歩の変化

このように、先手は▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲8四飛という手を含みにしているため、△5四歩と突いてそれを牽制する。以下 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩

▲5四飛なら△5三銀右 ▲5六飛 △8五歩 ▲7七角 △4一玉 ▲2六飛 △6四銀の要領だ。

よって▲2八飛としておく。

▲7八銀型を咎めに行くなら△8五歩だし、棒銀を警戒するなら△5三銀右だ。順番に見ていこう。

・▲2八飛に△8五歩の変化

以下、△8五歩 ▲2七銀 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲6六角

手損だが、△3一銀と後手は非常手段を使う。▲7九金 △3四歩 ▲2二角成 △同 銀 ▲7七銀 △8二飛 ▲8八飛 △8七歩 ▲2八飛 △7四歩 ▲7八金 △6四歩 ▲8六歩 △7三桂 ▲8七金

・▲2八飛に△5三銀右の変化

▲2八飛に△8五歩の変化では棒銀を受けるために△3一銀~△3四歩としたが、△8五歩が棒銀に対する受けになっていなかった。今度は△5三銀右としてみる。

△5三銀右は先手の棒銀を受けつつ、▲4六歩~▲4七銀を牽制する手だ。後手の注文通りのようだが、▲2七銀とする。

▲2七銀 △4四銀 ▲3六銀 △3四歩 ▲4六歩 △8五歩 ▲4五歩 △3三銀引

評価値的にはどちらも有力だが、個人的には▲7七銀で受ける方が絶対いいと思う。理由としては、

①後手は△5三銀~△6四銀~△7四歩~△7五歩のようにしてくる。角より銀の方が受けやすい。

②▲7九角~▲5六歩~▲4六角の活用ができる

③▲3六銀は遊び駒になりやすいが、引き角から▲2五銀とすると立派な攻め駒になる

第一感、「後手陣は駒が偏っているから、バランスの良さを主張しよう」となりそうだが、バランスの良さを主張できるのは角交換している(なりそうな)ときがほとんどである。

▲7七銀 △4一玉 ▲7八金 △5三銀 ▲6九玉

・▲6九玉に△7四歩の変化

△7四歩 ▲5六歩 △6四銀 ▲7九角(△7五歩なら▲同 歩 △同 銀 ▲4六角)△5五歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲5六歩 △同 銀 ▲4六角 △9二飛 ▲6六銀

5筋が手薄そうに見えても、▲5六歩 △同 銀 ▲4六角が軽い捌きでうまくいかない。

・▲6九玉に△6四銀の変化

▲5六歩 △同 銀 ▲4六角の筋を警戒して、先に△6四銀とするのが正しい。同様に▲5六歩と突くと、△5五歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲7九角に△5二飛がある。

△6四銀以下、▲7九角(今度こそ▲5六歩の狙い)△5五歩 ▲5八金 △7四歩 ▲6八角 △3一角 ▲7九玉 △7五歩 ▲6六歩 △7六歩 ▲同 銀

よって△5二金として△5三地点を補強する。以下、

▲4七銀 △1四歩 ▲1六歩 △9四歩 ▲9六歩 △7五銀

▲同 銀 △同 角 ▲6七金右 △3一玉 ▲7六歩 △5三角 ▲5六歩 △2二玉 ▲5五歩 △8六歩 ▲同 歩 △同 角

▲同 角 △同 飛 ▲8七歩 △8四飛 ▲4一銀 △4二金右 ▲3二銀成 △同 金 ▲6二角 △8五飛 ▲2四歩 △同 歩 ▲2五歩 △同 歩 ▲1七桂

実は、1・9筋の突き合いを入れるか入れないかで正解手順が少し変わってくるので、興味ある人は是非検討してみてほしい。

超急戦の変化

ここまでは先手が比較的うまくいった場合だが、激しく難解な力戦に持ち込めそうな変化を紹介しておく。ソフトの評価値もかなり揺れるので、ぜひこれも検討してみてほしい。

それが△4一玉である。

▲6六角 △5四歩 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩

▲5四飛 △3四歩

▲同 飛と取ると、△6六角 ▲同 歩 △3三銀 ▲3六飛 △2八角

△4一玉 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲2八飛

△8五歩 ▲7七角 △7四歩 ▲7五歩

以下は一例である。ここからは個人の研究に委ねるとしよう。

△同 歩 ▲5五角 △7三銀 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛

△1四歩 ▲4八玉 △8六歩 ▲同 歩 △6四銀 ▲同 角

△同 歩 ▲2三歩 △1三角 ▲6四飛 △6二歩 ▲2二銀

△同 角 ▲同歩成 △同 金 ▲4六角 △8六飛 ▲6六飛

△同 飛 ▲同 歩 △2八歩 ▲8四飛 △2九歩成 ▲同 銀 △7二角 ▲9一角成 △8三歩 ▲7四飛

また、△7四歩に代えて△5二金だともっとゆっくりした展開になり、それもそこそこ有力。先手はやはり▲4六歩~▲4七銀で鎖鎌銀の急戦と持久戦を使い分ける展開になりそう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?