種村季弘の眼 迷宮の美術家たち@板橋区立美術館(2014.9.6ー10.19)

タネムラスエヒロ――と口に出してみると、特殊な知的領域に接してワクワクする感覚、不思議な思想的な磁場に感化される感覚、いずれも若い時期にしか得られない、そのような幸福な感覚の記憶が身に蘇ります。そう、「感覚の記憶」だけなのですが。

シブサワ・タネムラの時代

澁澤龍彦の時代、というものがかつてありました。

いや、時代相などというものは政治思想や社会情勢や経済実態において把握するべきものならば(その方がじゅうぶん正しいようにも思えますが)、なんとも呑気な、あるいは気取った物言いに聞こえるかもしれません。

ただ澁澤龍彦の活躍には、文学や芸術、さらには文化全体を横断するような、時代を支配する暗然たる権威のようなものが、受容者には共有されていました。彼自身がジャンルを横断するジャンルそのものであり、そしてその活動は時代の世相とがっぷり組み合って、文学や芸術を含む、「その辺り」に強い影響力を持っていました。サブカルチャーという概念がなかった時代、彼は文学・芸術のはみだし領域、魅力的な名づけがたいその領域を、ある種権威付ける機能を果たす存在であったといえるでしょう。王道の文学や芸術やらが権威を持って君臨していた時代、反権威の権威として、反世界の帝王として君臨したという実感が、わたくし自身にも強く残っています。

一方、「種村季弘の時代」、というものは簡単にいうならば、なかったのでした。

澁澤さんは仏文学の持つある種の派手さと豪華さをそのまま体現していましたが、種村さんはまた対照的に、独文学に見られる怜悧さと緻密さを備えていました。その対照性は、海外の文芸や芸術にアンテナを張っていると、ますます印象強く感じられるものでした。何かを読んだり見たりしていると、澁澤さんの不在のところには種村さんがひょっこりと顔を出している、という場面にしばしば遭遇したものです。ただ隣接領域が多く、読者はしばしばまとめて著述を受容しているにもかかわらず、演劇的な身振りの見える澁澤さんとはまったく異なる方法で対象に近づく種村さんの手口は、ライバル感の生まれないムードを醸し出していたように思います。

いってみれば、種村さんはどうあっても地味な存在であった、ということでしょう。しかし文学者の華麗な身振りを持たない――いやむしろ意識してその対極にある――種村さんは、澁澤さんとは別種の、教師の篤実さを以てわたしたちを「その辺り」に導いてくれました。実態としては、「両巨頭」という表現がふさわしいものでした。

時代は支配しないものの、必要欠くべからざる存在、であったのです。

文学と美術と

2007年に、「澁澤龍彦 幻想美術館」展が横須賀美術館で開催されました。この時期まで待たねばならなかったのが不思議なほどの企画で、澁澤さんの遺した独特の美意識というものの影響力の大きさを再確認することになりました。一方この折に、観終わったひとびとの会話には、次は種村さんだね――といった話柄がしばしば現れたものでした(ちょうどその頃、やはり今回の展覧会の企画も胎動し始めたようです)。

美術作品のアカデミックな鑑賞法というものの勉強は終始サボり続けたまま、ただミーハーとして澁澤さんの天才的な身振りのマネをすべく固有名詞だけを追っていた学生のわたくしですら、一方でホーフシュテッターやルネ・ホッケの著作を種村さんの翻訳で読むべく一応頑張りはしたのでした。象徴主義やマニエリスムなどという魅力的な単語は、種村さんの篤実な訓育によって身中に沁みわたっていったのですが、べつにこれはわたくしだけの体験でもなんでもなく、当時はむしろまずそこから入っていくのが当たり前、というものであったように思います。まず文学者の看板を掲げる種村さんや澁澤さんの導きによって美術の領域に踏み込む、そういったやり方が当然選ばれるべきセンスの良いもの、という共通感覚が確実に存在しました。

館内の、いわば「種村好み」ともいえる展示物を辿ってみると、奇妙なもの、ねじれたもの、ナンセンス、贋物、迷宮、からくりと円環――そのようなものをいかに彼が愛していたか、またそのようなものが芸術の重要な一面であることをいかにくりかえし世に伝えていたか、そしてそれらを文化の受容層がいかに理解していったかというプロセスが非常によく伝わってきます。

文学にしろ美術にしろ、現在ではそういった事象を採り上げ表現するのはむしろ当然のように思えますが、彼が仕事を始めた60年代から70年代にかけては、まだまだ新鮮なものでした。具体的には、国内外の戦前の前衛表現とモダンアートをつないで理解するために、上記のような角度で芸術を捉えながら、どのように受容すればよいのかを逐一教えてくれた、というところではないでしょうか。

タネムラ・カラーの作家たち

シンプルな造りの館内には、まず「種村季弘という迷宮」というセクションが設けられています。おそらくここを観るだけで、彼が何者であったのか、そして美術においてどのような仕事をしようとしていたのか、よく理解していただけると思います。

ここで出会うマックス・エルンスト、パウル・クレーらは、種村好みの作家の一方の典型でしょう。アルフレート・クビーン、ゾンネンシュターンなどもそのグループに入ってくるかもしれません。暗く冷たい、沈んだイメージや死の象徴。錬金術や悪魔、秘密結社に拡がってゆくヨーロッパの闇の文化史のあれこれは、その著書の主たるテーマでもありましたが、この展覧会でも一方の柱となっています。

そしてもう一方の柱は、「ナンセンス」と「魔術的身体」。

現代芸術はナンセンスなものを戦略的に生真面目に徹底するものでもありますが、これは種村さんのキャラクターそのものにぴったりと嵌り込んでいたのではないかと思われます。

わたくしは暗黒舞踏というものをどうしてもこのふたつが合体したものとして捉える癖があるのですが、それはともかく、肉体のシュルレアリズムとしての暗黒舞踏、そしてそこを結節点として拡がる60・70年代日本文化というものが、このふたつをまとめた柱を通して、見通しよくまとめられています。

もちろん、まとめているのは種村さんの視線そのものです。

その趣味自体が緊密で無駄のない、彼の文章そのもののような視線。贋物や複製で「本物」を客観化し、相対化してゆく手つき。

冒頭で「感覚の記憶」と書いたのは、この視線の感覚だけが今では体内に残存しているからなのです。情けないことに、具体的に彼から学んだ結果は何ひとつ出なかったのですが。

しかし、感覚というならば、この展覧会を見ることで、わたくしたちの世代はある種の円環が閉じたような感覚を味わうのかもしれません。幸福な感覚でしょう。

ひとりの人間の頭のなかを美術を通して見つめると、ひと時代がまとめて見えてくるのでした。

さてタネムラ迷宮からなんとか抜け出すと、あらためて駅からありえないほど遠いこの美術館の前で気息を整える必要があります。いやはや。

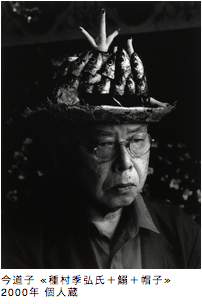

そしてその折にはまた、手にされているだろうパンフレットの主人公のイワシの帽子姿をご覧下さい。没落を愛し、韜晦を是とし、帝王ならざる帝王であった種村さんにふさわしい戴冠であるように思えてくるに違いありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?