開館25周年記念 魅惑のニッポン木版画@横浜美術館(2014.3.1ー5.25)

いやはや、この精細な技術と色彩。そして圧倒的にジャンルを横断するバラエティ。

会場の個々の作品について語るよりもまず、芸術を含めたわが国の文化全体を長く支えたのが木版というメディアそのものであったことを考えてみないことには、この展示全体のすさまじくも芳醇な「ごった煮感」の旨さが理解しづらいかもしれません。

木版の王国

そもそも長らく世界最古の木版印刷物と言い慣わされていたのは、有名な法隆寺の「百万塔陀羅尼」でした。現在は様々な説が出ていますが、木材を用いて摺物を作る文化が世界でも有数の歴史をもってわが国で発達してきたことには間違いがありません。

主に仏教経典を中心に発達した木版印刷の技術は、中世末期に渡来した活版印刷技術(金属と木活字の双方がありました)のインパクトを受け一度は退場するかに見えましたが、江戸の文化が庶民に支えられる勢いを得始めると、その簡便さから文字メディアを再度支える力を発揮し始めます。

そして、文化的洗練の度合いを深める彼らの欲求は、もっぱら権力層のものであった絵画芸術の受容と消費へと向き始めるのでした。複製芸術としての絵画――あたりまえの話ですが、そのような形で需要を満たす手段が印刷という技術であり、その突き抜けた先が木版画の精華なのでしょう。

消費の対象となるための複製には「技術」というものの徹底が前提となります。複製しても劣化しないものを彫る技術と、摺る技術。そして何よりも、複製を前提とした設計をもった大胆で繊細な絵画を描く技術。芸術を求める心情の高まりと古代からの技術の伏流の合流点には、いわゆる「浮世絵」の時代を迎える下地が既にできていたのでした。

「用の美」の技術

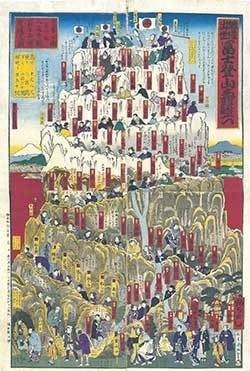

本展は横浜美術館に収蔵されたコレクションを中心としたもので、そのコンパクトさもまた愛らしいまとまりを見せています。木版画の繁栄の代名詞であるいわゆる「浮世絵」もさることながら、ここは第1章と分類された〈幕末・明治――生活を彩る木版画〉と題されたセクションのちょっとした特徴に注目したいところ。

上記したように、「芸術」としての浮世絵の大きな流れは江戸文化の中で特異な位置を占めるに至りますが、とりあえずその復習は他の展覧会に譲るとして、このセクションで極めて興味深いのは、「作者不詳」とクレジットされた一群の千代紙たちでしょう。古代から続く伝統的な古典文学の教養を前提にした文様や、琳派の装飾的な文様ともまたひと味違う、木版技術による再現性をまず前提としたような華麗で繊細なデザインの千代紙が目を引くのですが、これが江戸で爛熟した木版技術の最後の華。幕末から明治にかけての西洋画流入のインパクトもじゅうぶんに受けとめた、みごとな生活芸術です。

このセクションで展示されている小島烏水コレクションの特徴は、他にも団扇絵やかるた、双六や番付など生活の中で消費されて消えゆくようなものまで目配りが効いているところにあります。一度異様に高まってしまった技術というものは、どうも無駄に(とは、冗談ですが)消費されてゆくものらしく、そのような消費物に施された木版技術たるや、おそらく明治期にこの国の文明に接した西洋人などには、目を疑うような意味もなく精巧なものに見えたに違いありません。

憧れの木版技術

西洋人が自らの目を疑うようなもの――そこから、第2章〈大正から昭和――木版画の復活〉と題されたセクションにつながる道が浮かび上がります。

日本の開国で大量に流出した木版画、主に浮世絵がゴッホなど西欧世界の芸術家たちに大きなインパクトを与えた事実はよく知られていますが、傾倒したあまりに来日して自分が「日本の版画家」になってしまった一群の作家たちがいました。いや、べつにわが国に帰化してしまったわけではありませんが、明治30年前後に来日したエミール・オルリック、バーサ・ラム、ヘレン・ハイドなどは彫師や摺師のもとで伝統的な日本木版画の技術を研鑽し、浮世絵作品の影響のもとで作品を制作しました。そこには和洋折衷の俗っぽさなどはなく、繊細な木版技術に対する敬意と新しいものを生み出そうという情熱が、実に好ましい結果を見せています。

これは日本の木版画にも、逆の方向から新たな生産力を与えることとなりました。

いわゆる「新版画」というものが、木版画の世界で始まります。

主に版元である渡邉庄三郎のプロデュースのもとで生まれたこの「新版画」。浮世絵の影響下で上記のような海外の作家が日本の木版技術を応用した作品を生み出したことに、木版画などもはや旧時代のものと考えていた日本の画家たちも刺激を受け、新たな反応を始めたのでした。川瀬巴水、吉田博、橋口五葉などの作家が清新で緻密な作品を次々とつくり始

めます。やがて版元の支配を離れ、彼らは独自に摺師・彫師と組んで作品制作に取り組みますが、それらの作品は、当然ながら〈商品〉から〈芸術〉に向かう道行きのなかにあります。

こうして、木版画家のありようは、彫師も摺師もいない一人で立つ〈芸術家〉への最終プロセスに向かうこととなりました。

「創作版画」と作家性

筆者の世代は、腹ばいのまま牛乳瓶の底のようなメガネを版木に擦りつけるような勢いで近づけてガシガシと彫刻刀を版木に打ち付ける棟方志功の姿を、かつて子供の頃に様々なメディアで目撃したものです。幼い頃のわたくしには、〈芸術家〉というものはこれなのだ! という劇的な――そして多少は滑稽な――イメージが繰り返し植えつけられたものでした。

「商品生産」から「芸術制作」に向かうには、素朴な個人の力の称揚が必要となるでしょう。職人のような技術性の追求ではなく、稚拙ではあっても強い印象を残す表現。版画という芸術はそのような創作の志向と一方で親和性が高いように思えます。白樺派を中心とした自然主義の運動の周辺に、様々な版画芸術のイメージが強く印象づけられているのは決して偶然ではなく、個人の素朴な情熱をぶつけるのに木版画ほど適した表現手法もなかったのです。

第3章〈1950年代以降――国際的な舞台へ〉と題されたセクションでは、「新版画」で変容を見せた木版芸術が、一気に作家性を帯びて芸術表現の前線に踊り出る様相が見て取れます。この新たな「創作版画」(不思議な術語ですが)というジャンルに至るプロセスには、上記のような個人の内面の表現ツールへの転用とともに、大正新興芸術運動や表現主義の台頭による伝統の断絶を見るわけですが、やはりそこにはいくばくかの伝統的な木版技術の香りを感じ取ることも可能です。物事というものはおそらく、そのような曖昧で割り切れない発展を遂げるものなのでしょう。

私たちが彫刻刀の使い方を習って小学生時代になんとか刷ってみた作品作品や、年賀状を作った芋版にも「木版画の王国」の長い長い伝統は息づいているのでしょうし、あるいは〈創作の鬼〉と化した棟方志功の芸術家イメージなども反復されていたようにも思えます。何らかの「芸術作品」を自分たちで作ろうとしていたわけですから! 第4章の〈現代――新たな木版画の表現へ〉という章を概観すると、伝統と現代的創作手法の双方が響きあう木版画という世界が、なによりも私たち自身に身近なものとしていまだに経験されるという事実と、私たち日本人が今なおそのような伝統と創造の不思議な時空のなかにあることを、この展覧会全体とともに気づかせてくれるように思えるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?