世界に挑んだ7年――小田野直武と秋田蘭画@サントリー美術館(2016.11.16ー2017.1.9)

秋田新幹線の角館駅を降りると、失礼ながら、ごく普通の日本の田舎町が目前に広がります。重ねて失礼ながら、「新幹線」という語の重みを考えるなら、普通以上かもしれません。

とは言え、その田舎ぶりは、目をむいてことさらにあげつらうようなものでもありません。しかし駅から道をしばらく辿るにつれ、さらに集中力を増して田舎くさくなるのはなかなか特筆すべきことで、なぜかと言うに「みちのくの小京都」という今や多少気恥ずかしいような評言は、長らくこの町の価値をあらわす代表的な言葉であったからです。当然ながら、道中われわれは次第に心配になって参ります。いや、大丈夫なのか。

田舎町のふところ――武士のすみか

種明かしをしますと、この町には大きな分断が—実に物理的な分断が施されており、その分断を境にして、その先にはきちんと実に驚くような風景が秘められているのでした。

劇場のドアをいきなり開けるかのようなその風景の登場ぶりは、訪れた者を圧倒します。

江戸初期に引かれた町人と武士の居住区を分ける防火帯がそのあからさまな分断線なのですが、分断の先に並んだいわゆる「武家屋敷」群の、周囲の空気すら目と鼻の先の田舎町とまるで異質なものに感じられる広大で整然たる佇まいには、美しさを感じるよりも先に、町人町に出自を持つような私たちがあれこれ容喙することを許さない峻厳さ、いや、もっと言えばある種の酷薄さ、のようなものすら感じられるのです。

この厳粛な雰囲気に満ちた武家町で、小田野直武は生まれ育ちました。

武家のたしなみとしての書画、基礎教養としての絵画習得というものから、次第に自他ともに認める画才を発揮し始めます。

そのまま生きていけば、絵のうまいごく平凡な武士として生涯を終えたかもしれません。

異形の者との出会い――〈秋田蘭画〉の誕生

非常の人――平賀源内は、このような呼び名を持っています。同時代のすべての知的ネットワークの中心にあった巨人。その全体像を掴むことなど、凡人にはあらかじめ諦めざるを得ないような才人。その源内が、この小さな城下町に現れたのが、すべての始まりでした。彼は直武という才能を発見し、直武もまた、源内に未知の世界への扉を見ました。藩内の視察を終えた源内を追うように江戸に出た直武は、源内のネットワークの中心に飛び込みます。そしてその才能は弾けるように、杉田玄白らの『解体新書』の挿画という大仕事をいきなり生み出すことになります。

〈秋田蘭画〉の短くも美しい光芒が、ここに発します。

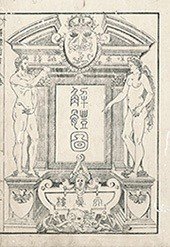

杉田玄白ら訳、小田野直武画 一冊(序図)《解体新書(部分)》 安永3年(1774)国立大学法人東京医科歯科大学図書館

東西の精緻なアマルガム

日本の洋風画の起源においては、様々な物語が流布しています。しかしたいていの劇的なお話には確証のようなものはありません。なぜ上京したばかりの無名の一武士が、西欧の精緻な銅版画を木版で再現するというギミックに満ちた挿図のための、高度な下絵を描けたのか。みちのくの片隅の小さな城下町に潜んでいた輝くような才能は、源内に発見されるという偶然を待ち続け、満を持して出会ったその天才は源内から西洋画の技法をまたたくまに吸収してしまい、彗星のようなデビューを遂げたのでしょうか。単にこれは、偶然の奇跡なのでしょうか。

直武の絵には、かつて「ここにもこれほど早く洋風画を理解した者がいた!」という、ある種のプロパガンダに利用され過ぎたきらいがありました。しかし展覧会で実際にしげしげと眺めると、いわゆる南蘋派と呼ばれる精緻な中国絵画の流行の影響も著しいことがよくわかります。つまり彼とその周辺で起こったのは、西洋文明の受容という単純な事象ではなく、和・洋・中のテクニックを融合して現実をさらに正確に把握したい、という欲動の追究というムーブメントではなかったか、と思われるのです。

本展観の第3章、「大陸からのニューウェーブ—江戸と秋田の南蘋派」が次章の「秋田蘭画の軌跡」の前座として配置してあること、これがその事実を鮮やかに美しく表しています。この南蘋派のインパクトは秋田蘭画だけではなく、当時の画壇全体に影響を及ぼしますが、これは江戸文化全体にみなぎり始めた「科学的気分」とでも言うべきものの反映もありましょう。事実を写し取りたいという絵描きの本能が、ようやく進歩し始めた科学的思考法と連動し始めるのです。いかに精緻に現実を写し取るか。細部に向かう視線は博物学の発展と連動し、全体に向かう視線は西洋画の陰影法や遠近法の導入と連動します。

日本全国で充満し始めた、発火点に向かう空気。才気に満ちた平賀源内という、知的テロリストのような人物が抱えた西洋画の知識というガソリンは、みちのくの山奥で絵画を追究する小さな炎を抱えていた若者に衝突し、一気に注がれます。それは奇跡ではあっても、偶然ではなかったのでした。

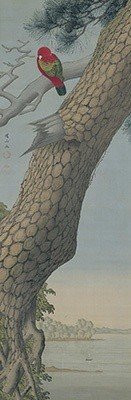

佐竹曙山 筆 一幅 重要文化財《松に唐鳥図》 江戸時代 18世紀 個人蔵

〈秋田蘭画〉の奇妙な終焉

西洋と東洋、異質な要素が一気に注がれた直武の絵には、観る者を奇妙な気分に誘う要素が満ちています。画面は西欧的ニュアンスに満ちていても、そこにはデッサンという概念が存在しないように感じられ、精緻な細部が、世界のどこに位置するのか掴み難い陰影に彩られます。不忍池が描かれていても、それがどこか遠い世界のような、「あり得たかもしれないもうひとつの不忍池」であるかのような存在に見えてきます。

秋田藩の藩主、佐竹家の佐竹曙山、佐竹義躬というふたりの殿様画家は、直武を盛り立てて秋田蘭画という世界そのものを成立させますが、今回の展観に並ぶ作品では大名らしい素直な衒いのない筆致で、いわゆる「蘭癖大名」—蘭学好きの大名の堂々たる趣味を見せてくれます。彼らがいなければ秋田蘭画というサークルは存在し得なかったわけですが、直武の作品には、現実を捉えれば捉えるほど、夢幻の世界に近づくような、ある種の不可思議な「弱さ」があるように思えます。結局それらは、大名たる彼らには掴みきれない、芸術の核心のようなものだったのかもしれません。

小田野直武は、若くして唐突な死を迎えます。

死の直前、彼は江戸からの帰郷と謹慎を命じられています。病死とも自裁を命じられたとも、定説のないその謹慎と死の周辺には、いまも大きな謎が横たわったままです。角館には死の間際に彼が着ていたという血の付いた着物が遺されているという伝聞に、私たちは何事かを感じるしかありません。

秋田蘭画は、彼の死と、その後に間もなく続く佐竹曙山・義躬の死、またそれらに先立つ平賀源内の無残な獄死という陰影のなかで幕を閉じます。

直武とその周辺の残した絵画を巡る謎には、残された資料の少なさとその唐突な大仕事のインパクトも相まって、魅力的な夢想を誘うものがあります。この展観に並べられたどこか奇妙でアンバランスな作品の内奥に、科学と芸術と武士道のありようと、さらにそれらの相克に悩む若者の像を見ることもできるでしょう。

もしこれから角館を訪れるならば、私たちは幻のような遠近法のなかの町に佇む男の姿を追うことになりそうです。

小田野直武 筆 一面 重要文化財《不忍池図》 江戸時代 18世紀 秋田県立近代美術館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?